NOTES DE LECTURES

Genève, juin 2012

GEORGES GUILLE-ESCURET 2012

Les mangeurs d'autres : civilisation et cannibalisme. Cahiers de l'Homme. Paris : Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

L’ethnologie des sociétés traditionnelles aura de plus en plus fréquemment à recourir à des témoignages historiques, c’est-à-dire à des documents indirects, au fur et à mesure des progrès d’une mondialisation qui gomme à jamais les ultimes vestiges des cultures non industrielles. Il convient donc de consolider les fondements épistémologiques des démarches utilisant ce type d’information, approches qui relèvent autant de l’ethnographie que de l’anthropologie générale ou de l’histoire.

Guille-Escuret s’est trouvé confronté à ce genre de situation dans ses études sur le cannibalisme. Il nous livre dans le chapitre 5 - épistémologie du témoignage - de son livre « Les mangeurs d’autres » les clés de sa démarche. Nous ne retiendrons ici de cet essai, qui analyse les rapports de notre civilsation aux pratiques cannibales, que cet aspect.

Comme à l’accoutumée ce texte est de lecture difficile et nécessite « traduction » afin d’en extraire les points essentiels. Nous avons donc tenté de retranscrire et de réordonner un certaine nombre de citations tirées de ce chapitre afin de pouvoir en extraire les lignes de force essentielles. Nous jugeons cette problématique absolument fondamentale car elle constitue les fondements de l’analyse des témoignages historiques portant sur les sociétés traditionnnelles.

Nous avons tenté, dans l’exercice suivant, de nous affranchir des exemples concrets qui forment la trame du texte original. Les propositions présentées sous des formes mettant en avant leurs caractères de généralité sont donc le fait de notre propre rédaction. Il en va de même pour le regroupement par thèmes. Les références aux page du livre permettent de retrouver les réflexions originales d’une grande richesse qui sont à l’origine de cet exercice.

La découverte de l'autre.

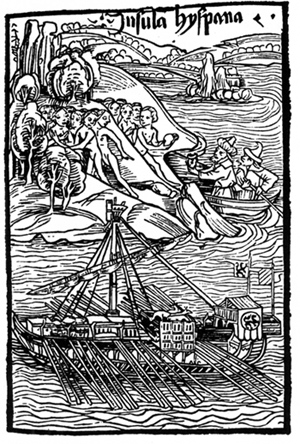

Christophe Colomb et les Indiens d'Amérique. Arrivée dans les Antilles. Lettre de Colomb, Bâle 1493. Original à la Bibliothèque universitaire de Bâle.

1. Les problèmes posés par l’anthropologie comparative

Guille-Escuret part tout d’abord en querre contre les croyances toutes faites en rappelant quelques principes essentiels de la recherche historique :

- Contrairement à la croyance qui se donne comme achevée, la science se doit de constamment progresser (p.183).

- La finesse d’une analyse d’un fait n’est d’aucune utilité si cette analyse répond à de mauvaises questions (p.191).

- L’information disponible sur les sociétés exotiques anciennes est une information biaisée nécessitant exégèse (p. 143).

- Les témoignages actuellement disponibles sont déformés et altérés par les partis pris épistémologiques des chercheurs (p. 181).

2. Des témoignages emboitées

L’anthropologie comparative doit se satisfaire de documents extrêmement hétérogènes qui n’ont pas tous le même valeur.

- Faits d’enquête orale et faits directement observés n’ont pas le même statut (p. 159).

- La sociologiqe comparative ne met pas seulement en jeu le couple observateur/observé, mais également le couple observateur/témoignage (p. 175).

- Trois modes d’interprétations coexistent : celui de l’indigène ayant un accès direct aux faits, celui du témoin ayant fréquenté l’indigène et celui de l’anthropologue confronté aux données du témoin (p.181).

3. La qualité des témoins

Les témoignages n’ont pas tous égale valeur. Il faut être attentif aux faits exceptionnels et aux témoignages de personnes les moins déformées par des a priori. Il faut porter un regard ethnographique à la fois sur la personne observée, sur le témoin et sur l’anthropologue.

- Pour rétablir la réalité d’un témoignage il convient de travailler également sur sa propre comptétence et celle de ses interlocuteurs (p. 182).

- A propos de la qualité des témoignages des missionnaires du 16ème siècle : l’interprétation des témoignages commence par une ethnologie des témoins (p. 184-185).

- Les préjugés de l’observateur et le sentiment d’appartenir à une culture supérieure ne peuvent éclairer une tentative de mystification. L'explication doit êre plus approfondie (p. 158).

- Les témoignages « étonnants » des gens cultivés sont déformés par leur réflexion intellectuelle (p. 181).

- Une idée de Montaigne : les témoignages de gens peu cultivés sont moins élaborés, mais plus justes que ceux des gens cultivés (p. 181).

- Les récits des explorateurs sont généralement peu informatifs (p. 162).

- Les explorateurs pressés, sans concurrence, ne sont jamais les meilleurs témoins (p. 178).

- Les informateurs ultérieurs sont de meilleurs témoins car il se doivent, soit de confirmer, soit d'infirmer les premières observations (p. 178).

4. La qualité des témoignages

- Aucun témoignage n’est parfait car l’observation ne peut épuiser la complexité du réel.

Qualité de l’inattendu

L’étonnement devant un fait inattendu et peu conforme aux présupposés de sa propre culture est un gage de la valeur du témoignage.

- Le critère méthodologique déterminant est l’inattendu (p. 182).

- Un témoignage trouvant son origine dans l’étonnement n’est jamais aussi crédible (p. 152).

- L’attrait de l’exotisme génère de meilleures informations que les préjugés racistes (p. 180).

- La confrontation avec l’exotisme permet de discerner des faits échappant à l’entendement commun (p. 184).

- A propos du cannibalisme des Batak de Sumatra : un témoignage récurent portant sur un fait exceptionnel dans une région est crédible (p. 152/153).

Témoignage vrai et compréhension

La qualité d’un témoignage est indépendant de la compréhension que l’on a de l’événement.

- A propos du témoignage de Cook sur le Côte du Nord-Ouest : un témoignage portant sur un fait non significatif pour l’observateur, mais significatif dans le contexte de connaissance actuel est pertinent (p. 155).

- Le témoignage d’une personne ne comprenant pas le sens de ce qu’il observe est crédible (p.146).

- A propos du témoignage des Jésuites sur les Indiens du Brésil : l’écart entre la finesse de la description d’un fait et le bas niveau de compréhension de ce dernier est un gage de la qualité du témoignage (p. 149).

Témoignages faux et faux témoignages

Les témoignages non recevables sont soit des témoignages involontairement biaisés, soit, beaucoup plus rarement, de vraies mystifications.

- Un témoignage faux n’est pas un faux témoignage (p. 161).

- A propos d'Hérodote et de Marco Polo : les sources anciennes sont hétérogènes et peuvent associer des observations d’une qualité irréprochable à des observations fantaisistes dénuées de fondement, celles-ci facilement identifiables. Les difficultés se situent dans les témoignages en position intermédiaire (p. 151).

- A propos de la civilisation grecque : une civilisation n’invente pas n’importe quel phantasme à propos de la vision qu’elle a des peuples étrangers (p. 151).

- Il faut trouver le moyen de séparer les effets pervers de l’imagination de la fabrication volontaire d’un fait illusoire (p. 159).

- Le fait directement observé est vrai ou faux (p. 160).

Témoignage faux

Les faits involontairement déformés sont relativement faciles à corriger.

- Le témoignage parfait est rarissime. Le mensonge absolu est difficile à mettre en œuvre (p. 155).

- L’enquête orale peut se confronter à des faits déformés tant par l’observateur, que par l’informateur, témoin direct ou indirect des faits (p. 159).

- Il est facile de retrouver chez un témoin crédible l’origine d’une erreur d’observation (p. 159).

- La réfutation exige que l’on rejette une pièce brute de l’observation (p. 159).

- Dans un récit détaillé, les passages sommaires peuvent susciter la suspiscion (p. 161).

- Les témoignages faux des premiers explorateurs sont vite réparés par les témoignages ultérieurs (p. 163).

- Les faits déformés par des péjugés grossiers sont plus faciles à rétablir (p. 166).

Faux témoignage

Les vrais faux témoignages sont rares et demandent explication.

- Il faut s’interroger sur les raisons d’un faux témoignage volontaire (p. 156).

- La fraude avérée est une énigme qui nécessite une explication (p. 160).

- Un mensonge historique a toujours une origine identifiable (p. 145).

5. Le poids de l’histoire

Les altérations de la structure par l’histoire peuvent éclairer cette structure.

- L’évènement peut apporter des renseignement extrêmement utiles (p. 164).

- Les altérations historiques des structures peuvent informer sur ces dernières (p. 174).

6. Le recoupement des témoignages

Il existe toujours une voie pour recouper les témoignages et s'assurer de leur validité.

- A propos des témoignages de Thevet (1557), Staden (1557) et Léry (1578) sur les Tupinamba : des témoignages concordants provenant de sources échelonnées historiquement ne sont pas obligatoirement des plagiats (p. 144).

- Des témoignages concordants provenant de sources d’obédiences idéologiques opposées sont probablement justes (p. 144).

- A propos des Tupinamba et des Indiens Caraïbes : des témoignages dissemblables portés sur des sociétés culturellement proches, mais spatialement éloignées, sont probablement crédibles (p. 145).

- Une pratique reconnue dans plusieurs groupes, mais récusée par d’autres a de bonnes chances d’être vraie (p. 190).

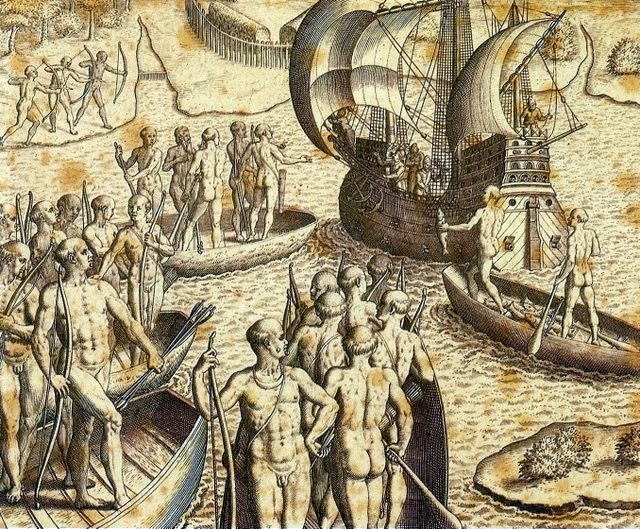

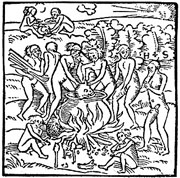

Gravure de Théodore de Bry

Ci dessous :

Les Indiens Tupinamba vus par les voyageurs de 16ème siècle.

Le témoignage iconographique mériterait une grille d'analyse équivalente à celle proposée par Guille-Escuret pour les témoignages écrits.

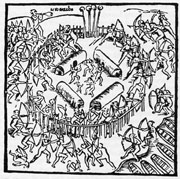

Guerre

Têtes-trophées

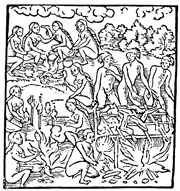

Cannibalisme

Rites funéraires