NOTES DE LECTURES

Genève, mai 2013

SEWANE, D. 2003

Le souffle du mort : la tragédie de la mort chez le Batãmmariba du Togo et du Bénin. Paris : Plon (Terre Humaine / Poche)

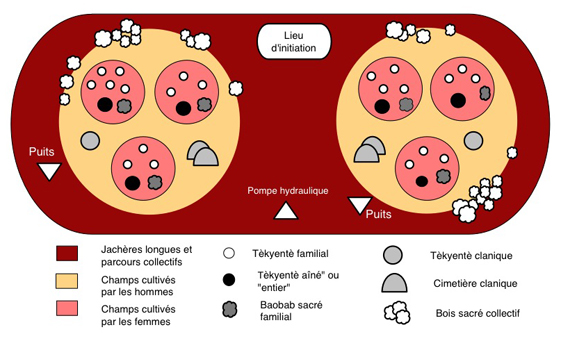

Les Batãmmariba peuplent le massif de l’Atakora au nord du Bénin et du Togo, zone refuge au 18ème siècle pour des populations fuyant probablement l’emprise de grands royaumes mossi de l’actuel Burkina Faso. Il s’agit d’une société non hiérarchisée, sans chefferies, fondée sur l’autorité des aînés.

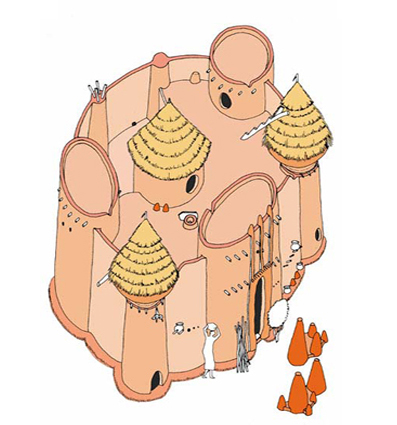

Fig. 1. Une maison Batãmmariba (Takiènta ou Tèkyentè). D'après Padenou, Barrué-Pastor 2006 (fig tirée du CD associé à l'ouvrage)

Dominique Sewane (alias Myriam Smadja) nous offre une livre très riche sur le rituel funéraire de cette petite population dans lequel domine la présentation de l’idéologie et des croyances touchant à la mort. Ce dernier nous a interpellé pour deux raisons très différentes. La première concerne une description très détaillée du rituel funéraire dans ses composantes matérielles : creusement de la tombe, inhumations primaires et secondaires (dans le sens d'une séquence d'inhumations), dispositif de surface, etc. La seconde concerne la forme du discours présenté, emblématique de la collection « Terre humaine », qui s’écarte radicalement des contraintes du discours scientifique, du moins sous certains aspects, tout en présentant un œuvre extrêmement fouillée sur l’idéologie de la mort de cette population.

1. DYNAMIQUE DU DISPOSITIF FUNERAIRE

Lors des nombreux séminaires organisés autour d’Alain Testart au sujet de l’interprétation des structures funéraires pré- et protohistoriques, nous étions tous unanimes à regretter la rareté et la pauvreté des informations fournies par les ethnologues sur les sépultures des populations traditionnelles qu’ils étudiaient. Tranchant sur cette situation, Dominique Sewane nous fournit ici une description très détaillée des pratiques funéraires Batãmmariba, parfaitement utilisable par des archéologues. Il est important de revenir sur cette description car elle peut alimenter le dossier des « morts d’accompagnement » en présentant un exemple inattendu particulièrement éclairant d’un rituel à sépultures multiples. Ce dernier pourra enrichir le débat qui se développe aujourd’hui autour de l’interprétation des sépultures mégalithiques sénégambiennes.

Le cas présenté est en effet une sépulture multiple familiale qui s’écarte clairement du rituel des morts d’accompagnement tout en présentant certaines caractéristiques taphonomiques de ce rituel, comme le caractère non « hiératique » et désordonné des inhumations secondaires. La restitution proposée est le fruit de nombreux échanges avec Dominique Sewane car nous voulions nous assurer de présenter un schéma conforme aux observations de terrain.

Le cimetière

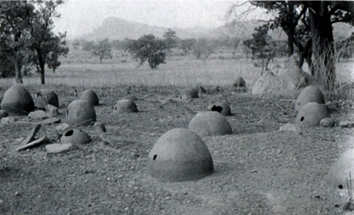

Le cimetière, au même titre que le sanctuaire du serpent et la grande maison de cérémonie où sont initiés les garçons constituent le centre rituel de l’agglomération abritant un clan. Il se signale par une centaine de poteries renversées surmontant de petits tumulus plus ou moins affaissés. Caque tombe abritant un Ancien ou une femme adulte est le reflet de l’habitation (takiènta) et notamment de l’autel domestique qui lui correspond dans le monde des vivants.

Fig. 2. Schéma de l'organisation spatiale d'un village Batãmmariba. Redessiné d'après Padenou, Barrué-Pastor 2006, p. 95.

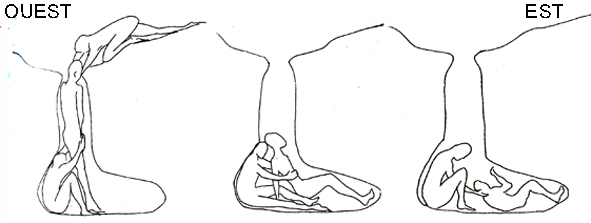

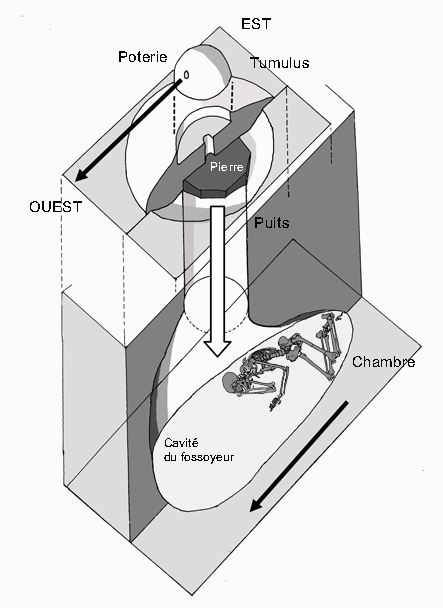

Le puits et la chambre funéraire

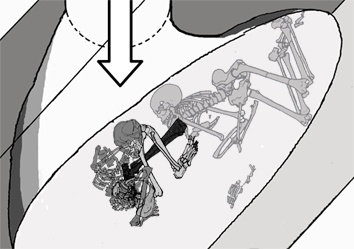

Chaque tombe est formée d’une chambre funéraire à laquelle on accède par un puits vertical. La longueur de la cheminée correspond à la taille du mort : 1.60, 1.80 m., ou davantage. Le creusement de la tombe à la hache (Sic. Instrument à long manche pour déterrer les tubercules de manioc) et le ramassage des débris avec une calebasse sont des tâches distinctes assumées par des hommes différents révélant les principes mâle et femelle (les femmes ne sont pas autorisées à pénétrer dans le cimetière). La chambre du mort présente une superficie juste adaptée à la taille du défunt. La tombe, comme l’habitation, est orientée vers l’ouest, direction prise par les morts en route vers l’au delà. Le défunt est déposé les jambes repliées, tête en direction du puits et occupe pratiquement tout l'espace (fig. 3).

Fig. 3. Dépôt du corps du défunt dans la tombe. Croquis Dominique Sewane. Sewane 2003, p.216, 217 et 218. Schémas inversés par rapport à la publication pour être conformes à l'orientation.

La fermeture de la tombe et le tumulus

Le puits est obstrué avec une large dalle de pierre tout en laissant ouvert un interstice (latéral ?). De nombreuses pierres, prélevées en brousse, sont entassées dans le cimetière. Au dessus de la dalle est élevé un tumulus avec la terre déblayée par les fossoyeurs. Au centre de ce tumulus est creusée une sorte de cheminée. Pour finir, on renverse une poterie, en prenant soin de percer sur la panse un trou minuscule, dans la direction du couchant. La cheminée pratiquée dans le tumulus et le trou percé dans la poterie permettent au souffle du mort de circuler et de quitter la tombe pour se rendre où il sera appelé. Les tombes féminines se signalent par des poteries plus petites que celles qui sont déposées sur les tombes des « Anciens ».

Les sépultures secondaires de jeunes

La tombe accueillera également les jeunes de la famille du défunt, décédés prématurément. Le vœu de l’Ancien, inavouable de son vivant, est de garder auprès de lui, pour toujours, ses enfants. Les jeunes hommes sont enterrés avec leur « père » et les jeunes filles avec leur mère. La tombe peut ainsi contenir, selon les informations recueillies, jusqu’à trente individus. Les « Vrais hommes » enterrent un jeune homme quelques heures après son décès. Ils se hâtent de porter au cimetière ce mort dangereux, « tombé brutalement », prêt à se venger sur quiconque du coup mortel qui l’a abattu en pleine jeunesse. Les hommes ouvrent la tombe du père et jettent sans ménagement le corps par la bouche du puits sans le coucher au fond de la chambre funéraire, réservée à l’ancien. Les jeunes s’entassent donc près du vieux à l’aplomb du puits, mais, avec le temps, les os finissent par se mêler. Le jeunes « cheminent » donc avec l’Ancien dont il bénéficie des conseils, comme chemine chez les vivants le sage (okwoti) avec le jeune aspirant à son savoir.

Les très jeunes enfants sont par contre enterrés hors du cimetière, dans un endroit situé à l’intersection de deux quartiers. Les tombes sont recouvertes de petites poteries, rondes comme les têtes d’enfants, qui ne seront ni entretenues, ni remplacées.

Fig. 4. Un cimetière. D'après Sewane 2003, Photo 30

Fig. 5. Cimetière de Warengo, D'après Sewane, D. 2002. La nuit des Grands Morts. Paris : Economica. Photo 4.

Cette description nous permet de proposer une restitution du dispositif funéraire (fig. 5 et 6) et d’en déduire certaines conséquences sur le plan taphonomique, importantes pour l'archéologue. Nous remercions Dominique Sewane pour nous avoir fourni les informations complémentaires indisensables à une bonne restitution du disposifi funéraire :

1. Chaque tombe regroupe des individus de même sexe appartenant à une même famille sensu lato.

2. L’inhumation primitive est celle d’un adulte plus ou moins âgé.

3. L’inhumation primitive se signale par un corps en position « hiératique » occupant la partie orientale de la chambre funéraire.

4. La ou les inhumations secondaires, sont celles de non adultes.

5. La ou les inhumations secondaires sont situées à l’aplomb du puits ; elles se signalent par des positions aberrantes comme on peut les rencontrer pour des morts d’accompagnement (qu’elles ne sont pas).

6. Les ossements du premier individu inhumé peuvent présenter des perturbations dues aux dépôts successifs, notamment au niveau de la tête et de la partie supérieure du corps.

7. L’orientation privilégiée par le trou percé dans la poterie de surface, importante pour l’idéologie de la mort, est identique à l’orientation donnée par le corps du défunt, dont la tête est également à l'ouest

8. Les hommes sont inhumés sur le côté droit, les femmes sur le côté gauche, le bras situé au contact du sol replié sous la tête, l'autre bras légèrement replié en avant du corps.

Fig. 5. Restitution d'une tombe Batãmmariba d'après les descriptions de Dominique Sewane. Schéma Alain Gallay

Fig. 6. Restitution d'une tombe Batãmmariba d'après les descriptions de Dominique Sewane dans le cas du dépôt d'un premier corps secondaire. On remarque les perturbations affectant le squelette du premier corps déposé, notamment le déplacement de la tête. Schéma Alain Gallay

Abordons maintenant les autres asoects de cette oeuvre en se référant au programme de l'anthropologie tel que proposé par Clifford Geertz.

2. L’ANTHROPOLOGIE DE CLIFFORD GEERTZ

Dominique Sewane évoque Clifford Geertz ; je suis donc retourné du côté de cet ethnologue pour tenter d’aller un peu au delà de la formule consacrée et maintes fois citée à propos de l'interprétation d'un fait culturel étranger : « lire un texte par dessus l’épaule de son auteur ». Résumons quelques axes de la pensée de Geertz.

1. Des savoirs locaux

Il faut distinguer deux approches raisonnablement différentes de l’étude de la « pensée » humaine : l’une unificatrice, qui la conçoit comme un processus psychologique lié à la personne et gouverné par la loi, et l’autre pluraliste, qui la conçoit comme un produit collectif, codé par la culture et construit par l’histoire – la pensée dans la tête, la pensée dans le monde.

L’objet de l’anthropologie est l’étude des savoirs locaux et pluriels. Pour un ethnographe qui fouille les mécanismes d’idées éloignées, les formes de savoir sont toujours inéluctablement locales, inséparables de leurs instruments et de leur entourage. Elles sont le fruit de l’histoire.

2. Une analyse du sens commun et de la pensée commune

L’objet de l’analyse est le sens commun des acteurs quand toutes les sortes plus articulées de systèmes symboliques ont épuisé leur tâche, ce qui demeure de la raison quand ses réalisations plus sophistiquées sont toutes mises de côté.

Il y a nombre de raisons pour lesquelles traiter ce sens commun comme un ensemble relativement organisé de pensée réfléchie. Répondant à des besoins intellectuels plus qu’à la satisfaction des besoins matériels, cette pensée est jugée « naturelle » par les acteurs et répond à des conventions et des présupposés propres à chaque culture.

Cet ordre inné qu’on peut empiriquement découvrir et formuler conceptuellement, on ne peut le faire en cataloguant son contenu, qui est fortement hétérogène, non seulement selon les sociétés, mais à l’intérieur d’une même société. On ne peut le faire, non plus, en traçant quelque structure logique qu’il prendrait toujours, car il n’en a pas.

3. Une démarche se démarquant des sciences de la nature

Ce type de pensée ne peut être abordé par les sciences de la nature.

Une part beaucoup plus grande de la méthode, et de la théorie doit être tirée des humanités que précédemment. La solution devra venir surtout des humanistes et de leurs défenseurs plutôt que des spécialistes en sciences naturelles.

4. Rejeter l’empathie

Mais cette approche nécessite qu’on rejette l’empathie qui relierait le sujet (l’ethnologue) à l’objet (les acteurs). Comprendre exige qu’on mette de côté cette conception. Il faut voir les expériences des acteurs dans le cadre de leurs propres idées.

5. Une vision ni fonctionnaliste, ni structuraliste

Ce que disent leurs informateurs doit, quelque étrange que cela puisse sonner pour des oreilles éduquées, être pris à la lettre. Les acteurs ne parlent pas comme l’observateur voudrait qu’ils parlent.

6. Une approche herméneutique

Dès lors seule l’approche herméneutique est possible, le terme étant pris dans le sens premier de l’analyse des textes et des commentaires qu’il est possible de développer à leurs sujet, comme cela l’a été pour l’exégèse de la Bible. L’interprétation doit se situer à mi chemin entre l’horizon mental de l’acteur et le discours spécialisé du commentateur.

Il convient de proposer un va-et-vient entre le tout conçu à travers les parties qui l’actualisent et les parties conçues à travers le tout qui les motive, par une sorte de mouvement perpétuel intellectuel expliquant l’un par l’autre. Une analyse proche de ce que Wilheim Dilthey appelait le cercle herméneutique.

7. Un exercice de traduction

Cette façon d’appréhender « leurs » vues dans « nos » vocabulaires est comparable à un exercice de traduction. Voir les institutions sociales, les coutumes sociales, les changements sociaux comme en un certain sens « lisibles », équivaut à modifier tout notre sens de ce qu’est une telle interprétation et à le déplacer vers des modes de pensée plutôt plus familiers au traducteur, à l’exégète, ou à l’iconographe qu’à celui qui fait passer des tests, au praticien des sciences dures ou à l’enquêteur. Il s’agit d’exprimer le sens d’un système d’expression dans un autre.

8. Une approche sémiotique

Il convient de développer une approche qui puisse être dite sémiotique – c’est-à-dire qui se soucie de la façon dont les signes signifient – ce que ceci veut dire est que ce ne peut être une science formelle comme la logique ou les mathématiques, mais doit être une science sociale comme l’histoire ou l’anthropologie.

Il faut tenter de parvenir à cette notion des plus intimes non pas en s’imaginant quelqu’un d’autre, mais en cherchant et en analysant les formes symboliques – mots, images, institutions, comportements – en termes desquels en chaque lieu, les gens effectivement se voient eux-mêmes et se voient les uns les autres. La sémiotique doit dépasser la considération des signes comme moyen de communication, un code à déchiffrer, pour considérer ces signes comme des modes de penser, un idiome à interpréter.

Nous pouvons formuler sur cette base quelques remarques :

L’objet de la démarche de Geertz est en soi parfaitement légitime comme objet d’étude, mais non comme sujet d’explication. Point important les textes consultés semblent écarter de l’approche les systèmes de pensée plus « construits » comme les pensées religieuses ou les savoirs pratiques vernaculaires, qui s’écartent de la pensée commune/vulgaire et développent une cohérence logique plus forte (pour les premiers), ou une cohérence logique et une efficacité sur le réelle plus fortes (pour le second). Geertz considère la religion comme un système de symboles; cela ouvre à des démarches d’analyse du discours qui vont au delà de l’analyse de la pensée commune.

L’approche de Geertz s’inspire manifestement du philosophe Wilhelm Dilthey (1833-1911). Selon ce dernier il convenait d’autonomiser les sciences humaines comme science compréhensive et interprétative au sein des sciences de l’esprit (Geistenwissenschaft) et de refuser le naturalisme d’Auguste Comte et de John Stuart Mill.

La sémiologie de Geertz se rapproche d’une néosémiologie universelle de la culture qui s’écarte manifestement de la sémiologie classique comme étude des signes développés dans le cadre de la recherche scientifique.

L’absence de structure logique de la pensée vulgaire rejoint l’analyse qu’en fait, de façon plus technique, Edelman dans son livre Biologie de la conscience (Point 2).

Cette approche ne répond pas aux contraintes d’une démarche scientifique. Toute herméneutique implique en effet :

- un objet ou un champ d’objets qui puissent être considéré comme des signes, c’est-à-dire à propos desquels l’on puisse parler en terme de sens ou de non-sens, de cohérence ou de non-cohérence ;

- une distinction entre le sens et son expression matérielle ;

- l’existence d’un sujet (individuel ou collectif) pour qui ou par qui les significations sont signifiantes.

L’herméneutique vise à rendre clair ce qui était obscur, cohérent ce qui était confus. Mais par quels critères objectifs peut-elle prouver que le sens qu’elle dégage est bien le sens vrai ? En effet :

- toute interprétation ne peut se justifier qu’en se référant à une autre interprétation ;

- l’interprétation d’un tout s’appuie sur l’interprétation de ses éléments ; or ceux-ci dépendent les uns des autres, donc du tout (points 2 et 6).

- On est ainsi en présence d’un cercle vicieux.

En outre, une herméneutique se réservant par définition la possibilité d’interpréter tout fait, aucun fait ne pourra lui être opposé pour la réfuter, puisqu’elle pourra toujours interpréter ce fait dans son sens (c’est ce qu’on a pu objecter à la psychanalyse).

(d’après http://regnat.pagesperso-orange.fr/Doc100/Doc121_68.html).

Distinguer sujet et objet (point 7) et rejeter l’empathie comme outil d’approche, sinon comme objet d’analyse des biais d’une enquête (point 4), restent des préoccupations communes avec les sciences de la nature.

3. LE COMPLEXE D’OGOTOMELI

Dominique Sewane nous propose de rendre compte de l’idéologie de la mort chez les Batãmmariba. Les quelques notes ci-dessous voudraient analyser et préciser, à travers les prises de position de l’auteure, le type de discours mobilisé et confronter ce dernier au programme proposé par Geertz. Nous pourrons alors évaluer Le souffle du mort face à ce que nous pensons être un discours scientifique.

1. Des observations de terrain méticuleuses et systématiques

Afin d’éviter les généralisations hâtives il convient d’accumuler témoignages, observations, interviews, notes dans ses carnets de terrain, enregistrements sonores, etc., et de retourner à plusieurs reprises sur le terrain pour se familiariser avec la culture autre. Il faut éviter ce défaut majeur de l’Occident : la généralisation hâtive.

Cette volonté répond parfaitement au point 1 de Geertz, qui insiste sur les particularismes culturels.

2. Privilégier le discours des acteurs

La démarche de Jean Malaurie, fondateur et directeur de la collection « Terre humaine » et principal inspirateur du travail de Dominique Sewane, rejoint celle de Marcel Griaule, seule démarche légitime aux yeux de la chercheuse. Elle consiste, dit Griaule, à « respecter toujours la conscience que les hommes de tous les groupes ont de leur propre société. Il ne s’agit pas de dire ce que nous pensons des arts noirs, mais ce qu’en pense les Noirs eux-mêmes. » A la suite de Clifford Geertz tout ce qu’on peut espérer, est de lire un texte par dessus l’épaule de son auteur.

Cette position pourrait rejoindre l’importance accordée à la pensée ordinaire par Geertz (point 2). Mais il convient de souligner que la pensée symbolique décrite par l’auteure constitue un système complexe hautement sophistiqué qui ne doit rien à la pensée ordinaire, une situation de Geertz reconnaît parfitement.

Il conviendrait donc d’approfondir la pensée de Geertz sur cette question.

3. Une oeuvre littéraire

L’ouvrage produit doit être une oeuvre littéraire, en l’occurrence destinée à un large public. Faut-il rappeler que les grands scientifiques et explorateurs sont tous des écrivains, souvent doublés de dessinateurs. De même que pour Baudelaire, seule une œuvre d’art peut traduire l’essence d’une œuvre d’art – le critique devenant lui même créateur – l’ethnologie, grand interprète d’une civilisation ou d’un milieu social, est avant tout grand écrivain.

Sur ce plan, le travail de Dominique Sewane rejoint la position de Geertz (point 3) pour qui l’anthropologie doit se démarquer des sciences de la nature et appartient aux sciences de l’esprit.

4. Une démarche empathique

Il s’agit, selon Malaurie, d’une oeuvre d’anthropologie réflexive où le « je » est un autre. L’auteure doit nous faire vivre son itinéraire de recherche et d’écriture. Le livre est une restitution du discours de l’autre totalement intégrée à sa propre expérience de l’altérité. Le souffle du mort est également un récit personnel et un témoignage des doutes et des expériences de l’ethnologue.

Dans ce cas l’auteure semble s’éloigner de Geertz qui, dans sa définition de l’herméneutique, établit une claire distinction entre le sujet et son objet (point 4). Il n’en reste pas moins que l’idéologie présentée se veut une restitution « objective », disjointe des préoccupations de l’observateur.

5. Une démarche à l’opposé de la « science universitaire »

Abandonnant l’idée de présenter une thèse classique après un séjour sur le terrain de courte durée, Dominique Séwane s’est engagée dans une longue enquête de plusieurs années, qui ne correspond pas, selon elle, aux standards universitaires. Les recherches doivent répondre à la responsabilité du chercheur qui doit être le plus fidèle possible aux croyances locales, loin des théories anthropologiques enseignées, qui paraissent, dans ce contexte, totalement surréalistes.

Il convient avant tout d’éviter les exercices théoriques et les démarches modélisantes fondées sur des données de terrains insuffisantes, très prisées des universitaires et totalement inutiles, qui témoignent d’une fonctionnarisation de la pensée.

Il s’agit de s’engager personnellement et de ne pas hésiter à prendre des risques pour défendre les peuples que l’on a choisi d’étudier.

Nous retrouvons ici les réserves de Geertz vis à vis des théories anththopologiques

(point 5).

6. Importance du discours idéologique dans la culture

L’auteure fait sienne la position adoptée par Roger Bastide dès 1930 : « Ce n’est pas la morphologie sociale qui commande la religion ou qui l’explique, comme le voulait Durkheim, mais au contraire le mystique qui commande le social. » Cette position ouvre naturellement un large débat qui n’a pas sa place ici.

L’importance accordée au discours idéologique des acteurs en tant « texte » d’une culture rejoint les préoccupations sémiologiques de Geertz (point 8).

Par contre, nous ne retrouvons pas chez l’auteure du Souffle du mort, explicitement, les préoccupations herméneutiques de Geertz (point 6) et l’idée que le travail de l’anthropologique équivaut à une traduction (point 7). Le travail de Dominique Sewane n’est pourtant pas incompatible avec de telles idées.

Fig. 7. Une page du carnet de croquis de Dominique Sewane. D'après Sewane 2004, p.28

Nous pouvons désormais évaluer Le souffle du mort par rapport aux exigences d’une démarche scientifique.

Une œuvre qui répond largement au programme de Geertz

L’analyse ci-dessus montre clairement les affinités du travail de Dominique Séwane avec le programme de Geertz. En se sens, Le souffle du mort ne répond pas aux exigences de la méthode scientifique sensu stricto, ce qui ne veut pas dire qu’il ne contribue pas à ce type de démarche (Gallay 2011, 207-209).

Un discours EMIC qui ne dit pas son nom

Le discours produit devrait être le reflet le plus exact du discours des acteurs. Il est évident que nous ne pouvons qu’admirer le travail de Dominique Sewane qui nous transmet un témoignage infiniment complet et détaillé de la spiritualité des Batãmmariba concernant la mort.

Pourtant :

1. Le livre révèle un discours EMIC qui ne dit pas son nom.

Par souci de confidentialité, la plus grande partie des noms de personnes, en particulier des personnes en vie ont été changés. La trame du rite et l’exactitude des gestes et paroles sont respectées, bien que l’auteure ait procédé à une transposition des séquences dans une cérémonie unique : le tibènti d’un défunt emblématique, nommé Sambéni.

Ce n’est qu’après avoir assisté à plusieurs cérémonies funéraires, à quelques années d’intervalle, après avoir aussi suivi en partie le parcours des novices pendant leur initiation que Dominique Sewane est parvenue à reconstituer le rituel « idéal » présenté dans le livre. Il s’agit donc d’un « modèle » théorique issu d’une multitude d’observations hétéroclites. Nous sommes déjà en présence d’un discours EMIC construit par l’ethnologue à partir de la réalité.

2. Il révèle une illusion, celle de l’homogénéité des discours des acteurs

Le discours produit se fonde sur l’hypothèse que les croyances d’un groupe humain sont homogènes, une illusion analysée par Wiktor Stoczkowski lors d’un récent séminaire. A propos de Dieux d’eau de Marcel Griaule - cité en exemple par Dominique Sewane - notre collègue montre que le discours d’Ogotomeli, dont les dires n’ont jamais pu être vérifiés, sont le fait d’une personnalité unique et probablement d’une réinterprétation personnelle (pour des raisons qu’il est impossible de retrouver aujourd’hui) d’une réalité non étudiée et sans doute beaucoup moins homogène que souhaitée par le chercheur. Cette tendance des ethnologues à se fonder sur le discours de ceux qui se présentent comme les détenteurs de la vérité, c’est ce que nous appelons ici le complexe d’Ogotoméli. Dominique Sewane n’y succombe que partiellement du fait de la multiplicité de ses informateurs et de ses observations directes et des recoupements opérés, mais le récit unique qu’elle livre participe de cette illusion et le fait qu’elle se réfère explicitement au récit, contesté, d’Ogotoméli est significatif.

3. L’intégration de l’expérience personnelle dans le discours génère de l’ambiguïté.

Lier constamment les faits à des réflexions sur ses états d’âme et sa capacité à appréhender la complexité des croyances introduit un flou qui nuit à l’appréhension du mythe tel que proposé. Il est évident que nous devons tenir compte des paramètres personnels, mais l’exposé des résultats obtenus n’est pas le meilleur endroit pour proposer une critique, par ailleurs parfaitement justifiée, de son approche de la réalité.

4. Le caractère littéraire de l’œuvre introduit un « bruit » qui peut nuire à la qualité de l’information.

Le parti pris littéraire n’est pas la forme la plus judicieuse pour transmettre le résultat d’une recherche. Le monde actuel croule sous une information de plus en plus difficile à maîtriser. Il convient donc de réfléchir sur des formulations concises et précises qui permettent rapidement de prendre connaissance des résultats d’une recherche. Il n’y a pas lieu de revenir ici sur cette question déjà amplement débattue.

5. Le refus d’intégration des observations dans un savoir plus large aboutit à une impasse.

Dominique Sewane confronte à plusieurs reprises l’idéologie qu’elle décrit à un savoir philosophique qu’elle considère comme universel en citant de grands philosophes occidentaux ou orientaux. Faire appel directement à Bachelard, aux Penseurs grecs ou à Zarathoustra fait l’impasse sur l’articulation possible des pensées des divers peuples dans des systèmes plus larges, mais non universels, comme Lévi Strauss en a fait la démonstration pour l’Amérique. Replacer une idéologie locale dans un contexte multiculturel plus étendu est une entreprise autrement plus complexe.

En résumé, l’exposé de l’idéologie de la mort des Batãmmariba est une description première d’une réalité présentant déjà une mise en forme EMIC initiale de la réalité par la chercheuse. On peut la considérer comme le degré zéro de l’élaboration scientifique, ceci malgré la sophistication des moyens d’enregistrement et l’engagement, admirable, du chercheur sur le terrain.

C’est néanmoins le seul statut possible pour une présentation du discours des acteurs dans la démarche scientifique une fois les artifices littéraires, philosophiques et personnels écartés, ce qui n’implique aucun jugement négatif sur l’exercice.

Précisons enfin que cette réflexion ne concerne que le livre présenté et ne préjuge en rien des autres publications de Dominique Séwane dans des revue plus strictement scientifiques.

Nous avions déjà parlé du statut ambigu des livres de la collection « Terre humaine ».

Voir à ce propos: http://www.archeo-gallay.ch/7a_Lectures11.html

Fig. 8. L'idéologie de la mort décrite se situe au niveau du discours des acteurs au pôle "scénarios" de la recherche. L'élaboration des données situe pourtant l'exercice en direction du pôle EMIC des régularités sans pourtant développer un réel discours anthropologique. Cette position constitue le degré zéro de la démarche scientifique, élémentaire, mais indispensable au développement de tout discours bien formé (Gallay 2011).

Bibliographie complémentaire

PADENOU, G.-H., BARRUE-PASTOR, M. 2006. Architecture, société et paysage Bétammaribé au Togo : contribution à l'anthropologie de l'habitat. Toulouse : Presses universitaires du Mirail.

EDELMAN, G.M. 1992. Biologie de la conscience (traduction de Bright air, brilliant fire). Paris, O. Jacob.

GALLAY, A. 2011.Pour une ethnoarchéologie théorique. Paris : Errance

.

GEERTZ, C. 1986. Savoir local, savoir global : les lieux du savoir. Paris : PUF (traduit de l'anglais par Denise Paulme)

SEWANE, D. 2004. Les Batãmmariba, le peuple voyant : carnets d'une ethnologue. Paris : Editions de la Martinière.

SEWANE, D. 2003

Le souffle du mort : la tragédie de la mort chez le Batãmmariba du Togo et du Bénin.

SEWANE, D. 2004.

Les Batãmmariba, le peuple voyant : carnets d'une ethnologue.

PADENOU, G.-H., BARRUE-PASTOR, M. 2006.

Architecture, société et paysage Bétammaribé au Togo : contribution à l'anthropologie de l'habitat.