NOTES DE LECTURES

Chaumont, juillet 2013

BOULEGUE, J. 2013.

Les royaumes wolof dans l’espace sénégambien (XIIIe – XVIIIe siècle). Paris : l’Harmattan

1. Quelles voies pour restituer l’histoire récente de l’Afrique de l’Ouest ?

Comment restituer l’histoire précoloniale de l’Afrique de l’Ouest. Cette question est au coeur de nos réflexions depuis longtemps et nous nous sommes attaché à cerner quelques domaines où il était possible de développer des approches combinant archéologie, ethnohistoire et ethnoarchéologie. Nos fouilles sur le site mégalithique de Santhiou Kohel au Sénégal (1980-81) ont été, depuis plus de trente ans, l’un des sujets demandant ce type de réflexion.

Fig. 1. Tombes sérer 1821. D'après http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graves_of_the_Sereres-1821.jpg

2. Le mégalithisme sénégambien, matière à réflexion

Rappelons tout d’abord quelques faits.

- les sépultures mégalithiques sénégambiennes se développent entre 5ème siècle av. J.-C. et le 15ème siècle pour les estimations les plus larges concernant essentiellement les cercles mégalithiques. Les sépultures les plus tardives de ce type ne devraient néanmoins pas dépasser le 13ème siècle. Les tumulus à pierre frontale, comme celui que nous avons fouillé à Santhiou Kohel, ne sont par contre, à ce jour, pas daté.

- Le phénomène mégalithique n’a laissé aucune trace dans la mémoire collective, alors qu’il est partiellement contemporain de périodes abordées par les traditionnalistes et les textes historiques précoloniaux pour d’autres régions de l’Afrique de l’Ouest. La population qui aurait été à l’origine du phénomène n’est jamais mentionnée.

- Les recherches archéologiques actuelles, souvent d’excellente qualité, se sont donc totalement détournées des questionnements ethnohistoriques. Un récent projet de recherche se focalise ainsi sur la question du déterminisme paléoenvironnemental et climatique du phénomène et sur des questions de paléogénétique des populations inhumées, deux questions en conformité avec les paradigmes actuellement en vogue dans les milieux scientifiques, comme si les contextes ethnohistoriques, sociaux et politiques associés à ce type de phénomène était totalement inatteignables et/ou sans aucun intérêt.

Une possibilité de recouvrement, certes partiel, entre données archéologiques et données etnmohistoriques existe pourtant.

3. Un bilan historique essentiel

Le livre posthume de Jean Boulègue nous invite à nouveau à nous plonger sur cette question. Ce livre de référence essentiel dresse un bilan historique de l’histoire des royaumes wolof entre le 13ème siècle et le 18ème siècle fondé sur une analyse extrêmement fouillée, exhaustive et pointue des sources historiques, traditions orales, textes européens de la période des contacts et de la traite esclavagiste (récits de voyage, documents d’archives, etc.) précédant la colonisation. Elle nous offre notamment un bilan de nos connaissances sur l’histoire des royaumes sérer du Siin et du Saalum, qui concerne directement notre propos. On remarquera que les sources les plus anciennes ne remontent guère au delà du 13ème siècle, soit à une époque contemporaine de la date admise pour la fin du phénomène mégalithique. Le recouvrement entre archéologie et ethnohistoire semble donc, a priori, très faible ou nul.

4. Hypothèse défendue

Rappelons brièvement la thèse que nous défendons.

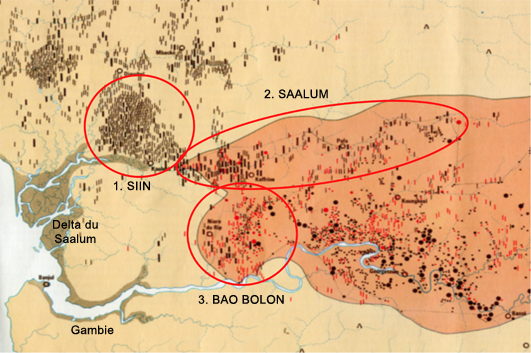

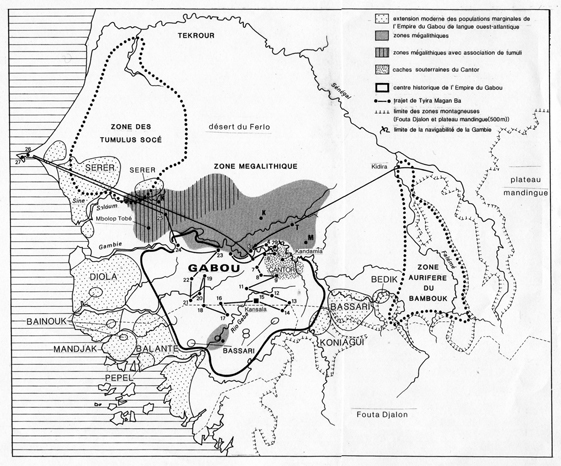

Fig. 2. Carte de la partie occidentale de l’aire mégalithique sénégambienne. 1. Bassin du Siin, tumulus de sable. 2, Bassin du Saalum, tumulus à pierres frontales dominant. 3. Bao Bolon : cercles et tumulus à pierres frontales. D’après l'Atlas national de Sénégal.

Pour nous, les tumulus à pierre frontale, qui, dans les nécropoles, se situent souvent à la périphérie des zones occupées par les pierres frontales et sont particulièrement abondants dans le bassin du Saalum et du Bao Bolon, doivent être mis en relation avec les formations étatiques du Siin et surtout du Saalum. Ils signalent la prééminence politique des Gelwaar; ils sont donc tardifs et devraient se situer entre le 14ème et le 16ème siècle.

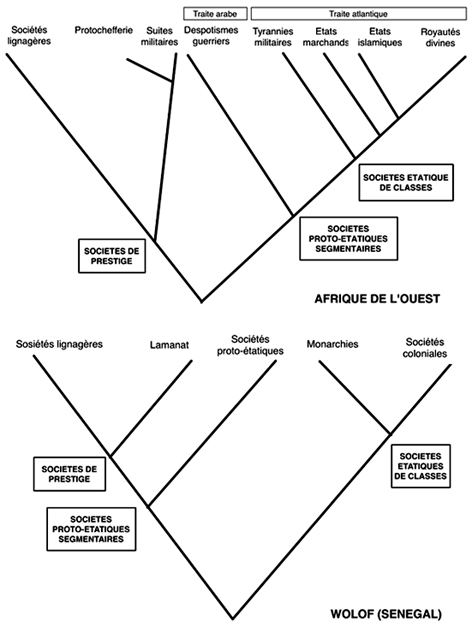

Les sépultures sous tumulus du Saalum et du Bao Bolon sont donc à mettre en relation avec le notion de monarchie d’Abdulay Bara Diop ou d’Etat marchand de notre classification (Diop 1981, Gallay 2013) et pourraient concerner l’aristocratie de ces formations, enrichie par le commerce atlantique et la traite des esclaves.

Dans ce cadre une régression du nombre des morts d’accompagnement devrait être attendue, étant donné la place qu’occupent désormais les esclaves dans le fonctionnement de la royauté (esclaves de la Couronne), une situation qui trouve aujourd’hui un début de confirmation dans les deux tumulus fouillés à Sine Ngayène (malheureusement non datés) (Holl, Bocum 2006, Holl et al. 2007). Les deux sépultures ne contenaient en effet chacune qu’un individu.

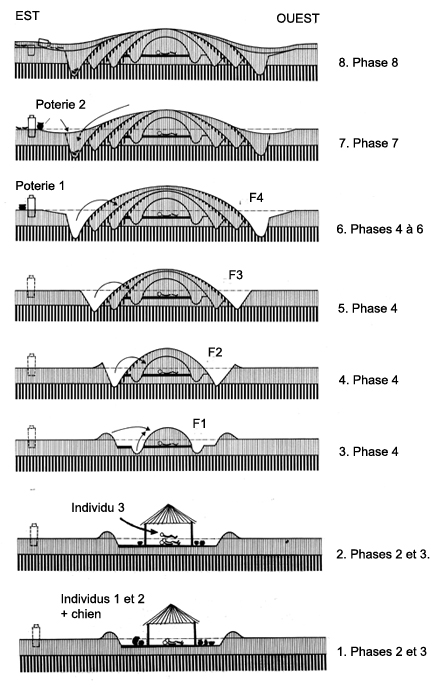

Fig. 3. Santhiou Kohel, Mbolob Topé. Les fouilles du Tumulus 43. Fouilles Gallay, Curdy, Pignat 1980-81.

Fig. 4. Santhiou Kohel, Mbolob Tobé. Restitution de la construction de tumulus entouré de quatre fossés. Cette séquence a très vraisemblablement été précédée d’une construction funéraire sous forme de hutte ayant permis le dépôt de sépultures en milieu ouvert (Cros et al. à paraître).

Fig. 5. Classement des sociétés wolof et ouest-africaines précoloniales (Gallay 2013).

5. Chronologie du Siin et du Saalum

Nous résumerons ici l’histoire des royaumes du Siin er du Saalum en nous fondant sur les données du livre de Boulègue, complétés par d’autres travaux utilisés dans nos précédents travaux.

Occupation du Siin par les Sérer (11ème siècle)

Adoption du rite funéraire sous tumulus par le Sérer.

Depuis Delafosse, on admet que les Sérer sont originaires de la vallée du fleuve Sénégal et qu’ils auraient migré en direction du Siin dans le contexte des bouleversements causés par la poussée des Almoravides et la fin de l’empire du Ghana. Cette formation étatique s’effondre sous la pression des Berbères (prise de Ghana en 1076-1077), entraînant le refoulement vers le Sud des réfractaires animistes. A leur arrivée dans le Siin, les Sérer adoptent le rituel funéraire sous tumulus des Socé.

Des royaumes malinké au sud de la Gambie (14ème siècle)

Une royauté d’origine étrangère au sud de la Gambie. Transmission en ligne matrilinéaire du pouvoir « expliquée » par l’union du conquérant étranger et d’une femme, soit d’origine locale, soit d’origine aristocratique malinké.

1. Les traditions du Gabou

Un lieutenant de Sundiata Keyta, Tirimaxan Traoré ou Amari Sonko (selon Boulègue 2013) ou encore Tyira Magan Ba (selon Girard 1992), affronte les forces du Jolof et fonde un royaume malinké au sud de la Gambie, dit royaume du Gabou, qui jouit d’une certaine autonomie par rapport au Mali. Cette conquête n’est probablement pas postérieure à l’apogée du Mali (1300-1350 environ).

Selon Girard (1992) la légende de Balana/Balaba Sané (ou Ténéba/Ténemba Gassama), femme issue du Mandé, mais imprégnée des traditions locales beliyan, illustre le passage à une tradition matriarcale de transmission du pouvoir royal (d’oncle à neveu utérin).

La nouvelle caste matrilinéaire manding des Nyantyo naît de l’union de cette femme avec les envahisseurs et devient détentrice du pouvoir royal dans l’empire animiste du Gabou. Certaines traditions fixent cette mutation sous Mansa Mamprong Sané, un descendant de Tyira Magan Ba.

Une autre tradition considère que le premier Nyantyo est Mana Siri Bana Sané, fils de Tyiri Magan Ba et d’une femme beliyan nommée Sira Sané ou Tyira Sané.

Au milieu du siècle suivant, les Européens constateront, en Gambie, l’existence de royaumes malinké dépendant encore de l’empire du Mali.

Des structures sociales originales apparaissent, fondées sur la fusion des traditions malinké et des traditions locales beliyan (terme désignant les Bassari, les Bedik, les Bedoyen et les Badyaranké actuels). Une structure étatique se superpose aux anciennes structures lignagères.

Fig.6. Carte de l’empire malinké du Gabou au sud de la Gambie et trajet suivi par Tyira Magan Ba (Carte établie d’après Girard 1992).

2. Les traditions du Siin

Les traditions de l’origine des Gelwaar reprennent les motifs des légendes de l’origine des Nyantyo du Gabou en reliant la lignée à l’empereur du Mali. La fille illégitime de Bayira Kéyta, elle-même fille de Soundiata, s’exile au Gabou accompagnée de son griot. Cette légende est parallèle à celle de l’origine des Nyantyo du Gabou et se réfère aux mêmes évènements historiques. Cette confrontation permet de fixer les limites de l’utilisation des mythes de fondation dans la reconstitution de l’histoire.

Les Gelwaar et la fondation du royaume du Siin (deuxième moitié du 14ème siècle)

Une royauté d’origine étrangère dans le Siin. Transmission matrilinéaire du pouvoir. Adoption des rites funéraires Sérer et ouverture aux traites esclavagistes et au commerce atlantique.

La description que fait Da Mosto des Sérer comme de peuples sans Etat et à faible hiérarchisation sociale ne s’applique pas aux Sérer du Siin (qui, comme le terme même de Barbacins l’indique, dépendaient d’un roi). Le royaume sérer du Siin, voisin méridional des royaumes wolof et inclus dans le Grand Jolof à l’arrivée des Portugais, est concerné de beaucoup plus près par l’empire du Mali.

Les Sérer se pourvoient en effet en rois sur le mode malinké. Issus de la caste royale des Nyantyo du Gabou, dont ils forment l’aristocratie, ces derniers prennent le nom de Gelwaar en conservant la matrilinéarité de la transmission du pouvoir.

Le premier mansa gelwaar est Mayssa Wali Joon (Maissa Waly Dione), qui aurait fui le royaume du Gabou ou serait né au Siin même d’un fils du mansa nyantyo Soliman Koli.

Par la suite, les conquérants malinké adoptèrent la langue des Sérer et beaucoup d’institutions wolof. La fondation du Siin ne fut qu’une extension de l’empire du Mali au delà de l’empire. Les listes dynastiques permettent de situer l’épopée de Mayssa Wali Joon entre 1350 et 1420 approximativement.

Sous Wagane Faye, 3ème roi du Siin, les Gelwaar contrôlent à la fois la région proche de la côte et l’intérieur des terres. Les premiers règnes gelwaar ont eu pour conséquence une profonde réorganisation des peuplements, marquée par les nombreuses fondations de villages et les mouvements de populations que confirment les traditions villageoises.

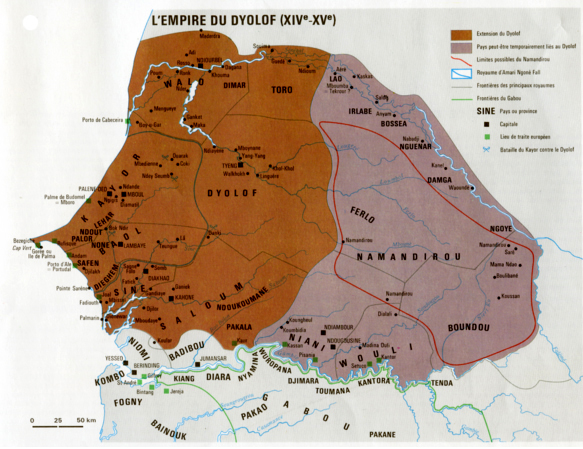

Expansion du Jolof (13ème – 15ème siècle)

L’histoire du Grand Jolof se superpose à celle des royaumes du Siin et du Saalum.

L’entrée su Siin et du Salum dans la mouvance du Grand Jolof, n‘a pu avoir lieu qu’après la conquête du Siin par Maysa Wali Joon, soit dans la seconde moitié du 14ème siècle.

La dernière phase, celle de la domination sur la rive nord de la Gambie, n’a pu avoir lieu que lors du déclin du Mali, au plus tôt, à la fin du 14ème siècle, peut-être au début du 15ème siècle, peu avant l’arrivée des Portugais.

La chronologie de l’expansion du Jolof est donc la suivante :

- fondation du royaume du Walo : deuxième moitié du 13ème siècle

- expansion sur le Jolof, le Kajoor et le Bawol : 14ème siècle

- Expansion sur le Siin et le Saalum : fin du 14ème ou début du 15ème siècle

- Expansion sur la rive nord de la Gambie : première moitié du 15ème siècle

- Dislocation : seconde moitié du 15ème siècle.

Fig. 7. Carte du Grand Jolof tiré de l’atlas national du Sénégal.

Des chefferies locales antérieures au contrôle gelwaar (première moitié du 15ème siècle)

Un substrat de chefferies traditionnelles.

Dans la première moitié 15ème siècle, des chefferies se forment au Saloum et en Gambie. La région entre les deux fleuves est placée sous l’autorité de chefferies comparables à celle du Siin traditionnel alors que des micro-états théocratiques islamiques dirigés par des marabouts peul occupent la rive droite du Saloum.

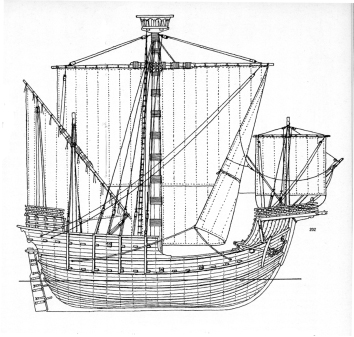

Découverte par les Portugais (deuxième moitié du 15ème siècle)

La période des contacts.

Les Portugais découvrent les côtes de Sénégambie entre 1444 et 1446.

A cette époque, l’autorité du roi du Mali existe sur toute la rive méridionale du fleuve Gambie (Casamance et Gabou), alors que la rive Nord est sous la suzeraineté du Jolof. Le Portugais Da Mosto est accueilli d’une manière hostile dans l’estuaire du Saloum et à l’embouchure de la Gambie, mais à son second voyage, en 1456, il peut pénétrer et entrer en contact avec le roi du Bati.

La même année, Diogo Gomes remonte la Gambie jusqu’à Cantor. Peu de temps après, le Siin s’ouvre au commerce avec les Portugais. La province se trouve ainsi très tôt en possession d’un port où, en 1460, Diego Gomes rapporte l’échange d’esclaves contre des chevaux. Il nomme ce port Zaza. Quel que fût l’emplacement de Zaza, le commerce entre le Siin et le Portugal y était fort actif dès 1460.

De son côté le Portugais Pacheco Pereira décrit avec précision le Rio dos Barbacins (le Saloum) comme point de traite, mais ne mentionne pas de royaume dans cette région. Les indications données par Pereira doivent être antérieures à la formation du royaume du Saloum ou contemporaines des troubles qui ont précédé cette conquête.

Fig. 8. Une caravelle portugaise du 15ème siècle.

Mbegaan Nduur et la conquête du Saalum (début 16ème siècle)

Développement du commerce atlantique. Extension de la royauté au Saloum et diffusion possible du rite funéraire sous tumulus.

Dans la deuxième moitié du 15ème siècle le Jolof ne contrôlait plus le Siin. Au début du 16ème siècle, Mbagaan Nduur (Mbégane Ndour), roi du Siin et contemporain de Koli Tengela, intervient dans le Saalum et crée un second royaume.

Le Siin et le Saalum profitent du commerce atlantique.

Les échanges se font obligatoirement par le fleuve, qu’il fallait remonter sur une certaine distance. La traite mentionnée par Pereira dans le rio dos Barbacins peut s’appliquer aussi bien au royaume du Saalum qu’au royaume du Siin. Les vingt lieues indiquées par l’auteur nous conduisent aux environs de Kaolak (112 km de la mer), sur le Saalum tandis que le Sine n’est pas navigable sur une aussi longue distance. Avec l’affermissement de la monarchie gelwaar sur le pays, le commerce prend un essor dont avons connaissance avec Almada. En 1576, celui-ci se trouvait auprès du roi du Saalum pour lui acheter des esclaves ; il nous indique plus loin que c’est la région la plus sûre de toute la Guinée et que les rois de ce pays sont traditionnellement favorables aux commerçants portugais.

Développement du royaume du Saalum (deuxième moitié du 16ème siècle)

Alors que le Grand Jolof se disloque (1549 – 1575), Le Saalum étend son emprise vers le Sud et contrôle désormais la moitié de la rive nord de la Gambie.

Dès le début, les échanges atlantiques provoquent une rupture d’équilibre entre les communautés rurales, dirigées par des laman, et le pouvoir royal. Bénéficiaires des échanges, les souverains sont désormais en mesure d’accroître leur puissance et leur pouvoir. La centralisation fait des progrès au détriment des Laman. Ce n’est là qu’un simple début.

Influence manding au nord de la Gambie (fin du 16ème siècle)

L’influence manding s’étendra par la suite au nord du fleuve Gambie avec la création des royaumes du Nioni et du Badibou, fondés au détriment du royaume du Saloum.

6. Un recouvrement possible et testable

Nous avons pour les périodes récentes, d’un côté, une histoire bien connue, emblématique des dynamiques qui peuvent affecter les sociétés ouest africaines précoloniales et, de l’autre, des sépultures particulières. Comment ces deux types de données n’ont-elles jamais été confrontées, comme si les populations historiques n’enterraient jamais leurs morts et comme si les sépultures relevaient d’une réalité autonome, dénuée de tout contexte historique, social et politique humain ?

Nous sommes parfaitement conscient que le scénario que nous défendons ne relève que de l’hypothèse.

Mais l’intérêt de cette démarche est que la proposition peut être parfaitement testée et (in)validée en datant les tumulus à pierres frontales et en repérant dans les mobiliers funéraires des objets qui pourraient relever du commerce avec les Portugais. Comment se fait-il que, depuis trente ans, aucun archéologue n’ait jamais cherché à répondre à cette question essentielle pour l’histoire du Sénégal ? Rappelons que nous l’avions posée dès les années 80, mais que nous n’avions pas pu obtenir de dates C14 pour l’érection du tumulus 43 de Santhiou Kohel.

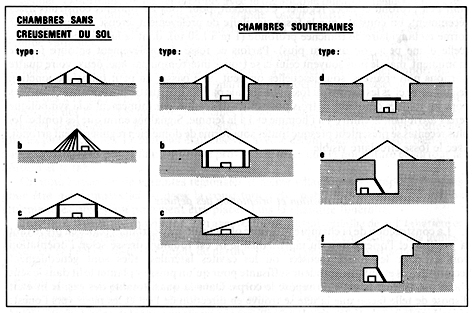

Fig. 9. Typologie des sépultures sérer utilisant divers type de constructions funéraires temporaires. La construction proposée pour le tumulus de Santhiou Kohel devrait s'appareter aux chambres "souterraines" de types a,b ou c, le sol de dépôt des corps étant plus bas que le sol naturel (D’après Becker, Martin 1982).

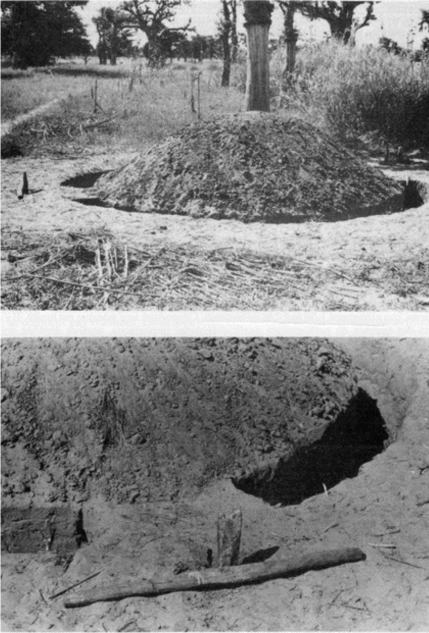

Fig. 10. Le poids des survivances. : une sépulture sérer actuelle entourée d’un fossé et précédée d’un pieu de bois évoquant les pierres frontales des sépultures protohistoriques (D’après Becker, Marin 1982).

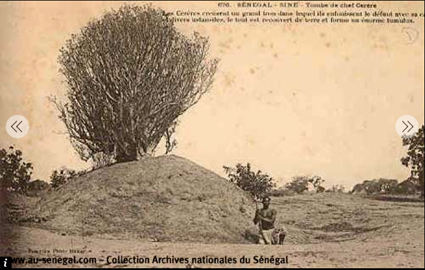

Fig. 11. Un tumulus sérer. L'homme indique la profondeur du fossé entourant la tombe. Archives nationales du Sénégal.

http://www.au-senegal.com/Cartes-postales-anciennes-Villes.html

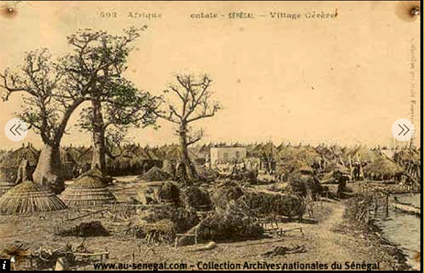

Fig. 12. Un cimetière sérer proche du village. On distingue, au pied des baobabs, trois toits de huttes recouvrant des tombes. Archives nationales du Sénégal.

http://www.au-senegal.com/Cartes-postales-anciennes-Villes.html

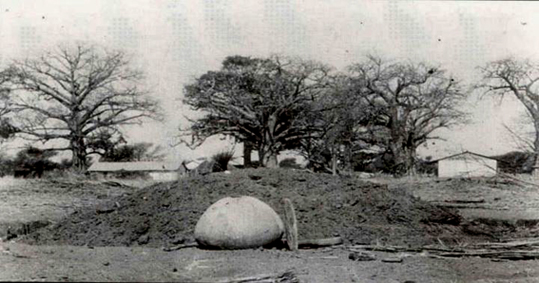

Fig. 13. Un tumulus sérer entouré d'un fossé et précédé d'une pierre levée aux côtés de laquelle est déposée une poterie.

http://www.archivesdusenegal.gouv.sn

Bibliographie

BECKER, C., MARTIN, V. (1982). Rites de sépulture préislamiques au Sénégal et vestiges protohistoriques. Archives suisses d'anthropologie générale (Genève), 46, 2, 261-293.

BOULEGUE, J. (1966). Contribution à la chronologie du royaume du Saloum. Bulletin de l'Institut fondamental d'Afrique noire : série B, sciences humaines, 28, 657-662.

CROS, J.-P., LAPORTE, L., GALLAY, A. (à paraître). Pratiques funéraires dans le mégalithisme sénégambien : décryptages et révisions. Afrique, Archéologie, Art (Paris).

DIOP, A. B. (1981), La société wolof, tradition et changement : les systèmes d’inégalité et de domination. Paris, Karthala.

GALLAY, A. (2006) Le Mégalithisme sénégambien, une approche logistique, in : Descamps C., Camara A., (dir.), Senegalia, Études sur le patrimoine ouest-africain, Sépia, Saint-Maur-des-Fossés, 205-223.

GALLAY, A. (2010) Rites funéraires mégalithiques sénégambiens et sociétés africaines précoloniales : quelles compatibilités ? Bulletin et mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, 22, 6-10, 42-61.

GALLAY, A. (2011a). De mil, d'or et d'esclaves : le Sahel précolonial. Presses polytechniques et universitaires romandes, Le Savoir suisse : histoire, 72 (152 p.).

GALLAY, A. (2011b) les sociétés mégalithiques, 2ème édition, collection le Savoir Suisse, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, EPFL, Robex Learning Center, CP 119, 1015 Lausanne.

GALLAY, A. (2013). Approche cladistique et classification des sociétés ouest-africaines: un essai épistémologique. Journal des Africanistes (Paris), 82, 1-2, 209-248 (PDF)

GALLAY, A., PIGNAT, G., CURDY, P .( 1982) Mbolop Tobé (Santhiou Kohel, Sénégal) contribution à la connaissance du mégalithisme sénégambien, A.S.A.G. 46 (2) 217-259.

GIRARD J. (1992). L'or du Bambouk : une dynamique de civilisation ouest- africaine : du royaume de Gabou à la Casamance. Genève : Georg.

HOLL, A., BOCUM, H. (2006). Variabilité des pratiques funéraires dans le mégalithisme sénégambien : le cas de Siné-Ngayène, in : Senegalia, Études sur le patrimoine ouest-africain, Sépia, Saint-Maur-des-Fossés, 224-234.

HOLL , A.F.C., BOCUM, H., DUEPPEN, S., GALLAGHER, D. (2007). Switching mortuary codes and ritual programs : the Double-monolith-Circle from Siné-Ngayène, Sénégal. Journal of African Archeology Vol.5 (1), 3-24.