NOTES DE LECTURES

Chaumont, août 2013

BOËDA, E. 2013

Techno-logique et technologie : une paléo-histoire des objets tranchnants

Archéoédition. com

Un colloque organisé à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Leroi-Gourhan a récemment réuni un certain nombre de chercheurs se réclamant, de près ou de loin, de celui qui fut, pour nombre d’entre nous, le « Patron », occasion de tester son impact sur la recherche préhistorique et ethnologique d’aujourd’hui.

Au delà des communications plus ou moins agiographiques et du magnifique travail biographique entrepris par Philippe Soulier, force nous est de constater la pauvreté de cette « descendance » sur le plan de la réflexion théorique et anthropologique. Exception notable, la communication d’Eric Boëda est certainement l’une de celles qui se sont révélées les plus stimulantes, montrant l’actualité de l’apport de Leroi-Gourhan dans une réflexion à la fois critique, renouvelée et enrichie sur le fait technique (Boëda à paraître).

La parution prallèle du livre de ce dernier, développant son intervention de Paris, est l’occasion de reprendre ici le contenu de sa communication pour en montrer à la fois l’extraordinaire actualité et ses implications, dépassant de loin l’analyse des objets lithiques pour atteindre les fondements mêmes de la recherche anthropologique.

1. Technologie et techno-logique : l’approche d’Eric Boëda

Nous rendrons compte dans un premier temps de la démarche, inspirée par les travaux de Simondon (1958), en restant dans le domaine de l’auteur, l’analyse des objets de pierre taillée préhistoriques, sans pourtant retenir ici le détail des analyses technologiques proposées, notre propos étant ici essentiellement épistémologique.

Les questions de l’histoire

Depuis une vingtaine d’années, les préhistoriens cataloguent des objets de pierre taillée, mais ce savoir cumulatif ne peut générer un savoir explicatif. Comment expliquer en effet qu’un même objet réalisé et utilisé de façon identique, soit produit en des lieux différents, sans contacts possibles, comme l‘expose l’ethnologie, et en des périodes différentes, comme le montre l’archéologie ?

Ces « universaux » - convergence, changement, cyclicité – sont là, mais pour en rendre compte, il faut changer de perspective d’analyse, nous extraire de la raison technicienne dont nous concevons l’objet technique pour envisager le « comment » de ces dynamismes.

La question est d’autant plus difficile que la mémoire vive qui nous permet de donner du sens aux objets s’amenuise au fil du temps et disparaît totalement pour les périodes les plus anciennes, notamment pour les périodes précédant l’Homo sapiens.

Remise en question de la notion de tendance de Leroi-Gourhan

Selon Leroi-Gourhan, la tendance est une composante essentielle de l’adaptation. La fonction crée l’objet, dans sa morphologie.

La tendance constitue également une sorte de devenir d’évolution générale régie par un déterminisme fonctionnel vers une meilleure efficacité.

Contrairement à ce que l’on pense, Leroi-Gourhan ne propose pas une histoire technique des objets coupants. Pour lui, ce classement se justifie parce qu’il est en dehors de l’histoire.

L’erreur de Leroi-Gourhan est de classer les outils selon leur mode opératoire, mais l’équivalence entre fonction et forme renvoie automatiquement à classer les outils selon leur forme.

Le recours à la notion d’adaptation est d’autre part éminemment subjectif.

Ontogenèse : décrire des lignées évolutives

Leroi-Gourhan distingue trois grands principes créateurs de lignées de gestes : le percussion lancée, la percussion posée et la percussion posée avec percuteur. Chacune de ces lignées est servie par une succession d’objets adaptés techniquement à l’acte à accomplir. Dans la mesure où la lignée est définie selon le geste et non selon l’objet, celui-ci pourra changer de forme, voir de structure au cours du temps.

Pour prolonger la pensée de Leroi-Gourhan, la connaissance de l’outil ne peut se faire que dans la mesure où on peut l’insérer dans une tendance qui se traduit par l’existence d’une lignée.

L’objet n’a d’existence qu’à travers l’ontogenèse de sa lignée. La perspective d’analyse change donc lorsqu’on considère la place de l’objet dans sa lignée, par rapport aux objets qui le précèdent et ceux qui le suivent.

Dans cette optique il est utile de se référer aux notions de caractères primitifs plésiomorphes et de caractères dérivés apomorphes.

Il faut donc substituer à la notion de tendance la notion de techno-logique. On s’oriente ainsi vers une compréhension structurelle des objets en cherchant ce qui les lie malgré le fait qu’ils changent.

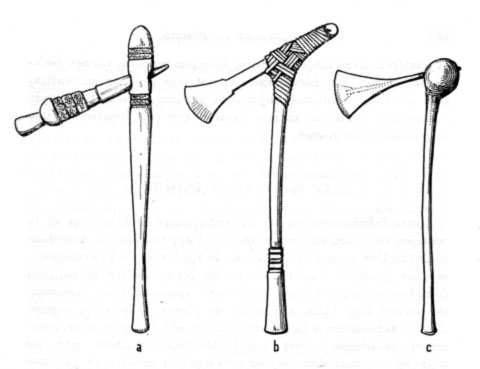

Fig. 1. L’évolution des outils est rendue possible par l’évolution des modes de production et/ou par l’évolution des modes de confection.

Une dynamique structurale : expliquer par des « lois » évolutives

La technicité des objets est régie par des « lois » d’évolution propres à la structure des objets. Ces derniers peuvent évoluer du fait de leur potentiel structural et répondre ainsi à de nouvelles contraintes fonctionnelles.

La notion de « loi » est utilisée ici dans son sens métaphorique.

Les états de métastabilité successifs ne sont aucunement des étapes de perfectionnement, comme le suggère Leroi-Gourhan pour expliquer la notion de tendance. Il s’agit au contraire de l’intégration successive d’états antérieurs, chaque état ayant un potentiel de restructuration capable de répondre à de nouvelles exigences fonctionnelles.

On peut distinguer deux niveaux d’invention. Le premier niveau de l’invention porte sur le passage à l’intérieur d’une même lignée d’un état structurel à un autre. Le cycle d’évolution d’une lignée est donc le fait d’inventions successives potentielles. Lorsque la phase de concrétisation est aboutie, l’objet ne peut plus évoluer en tant que tel, son intégration étant maximale. Nous sommes donc en face d’un second niveau d’invention assurant le passage d’une lignée à l’autre.

Co-évolution homme-technique

Toute évolution dans la lignée est à la fois le reflet du potentiel évolutif du principe structurel de la lignée et d’une nouvelle réponse à des contraintes inédites.

Cette notion de couplage implique nécessairement une coévolution de l’homme et de la technique, cette dernière étant régie par des « lois d’évolution ».

De la structure à l’histoire

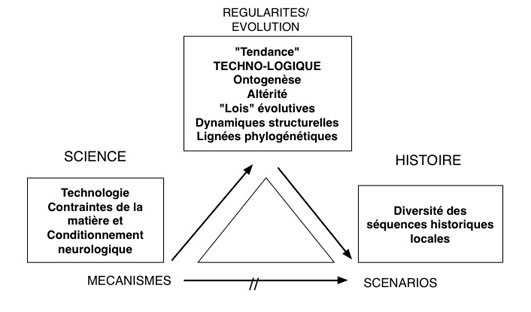

Pour aborder les faits techniques de la préhistoire nous disposons donc de deux points de vue : celui de l’Evolution et celui de l’Histoire.

La restitution de l’évolution technologique ne se fait pas contre l’histoire, mais au contraire dans le but de fonder un discours historique. A cette histoire se superpose un autre plan, celle de l’explication des changements, des bifurcations, des arrêts, des reprises au sein d’une lignée ou d’une lignée à l’autre. Elle est de l’ordre historique car le changement fait appel aux contingences sociales, environnementales, voir biologiques. En d’autres termes, le temps de l’histoire décrit la façon dont les étapes évolutives se succèdent en un point donné de l'espace.

Il convient ainsi de distinguer l’altérité des divers niveaux d’équilibre d’une lignée, ou des diverses lignées, de la diversité des situations historiques concrètement observées.

On propose ainsi de distinguer un regard ontologique (nommé également génésiaque) d’un regard historique.

Le regard historique s’applique à reconnaître des successions entre deux étapes quelconques de deux cycles tout en reconnaissant la présence ou l’absence des autres étapes des deux cycles dans la séquence observée. L’explication de ces ruptures historiques est dès lors susceptible de reposer sur des bases plus solides, mais reste classique, recourant aux notions de migration ou de diffusion ou à des explications environnementales diverses.

Fig. 2. Situation 1 (Z en fin de cycle, A en début de cycle). Regards ontologique (en haut) et historique (en bas) (Boëda 2013, fig. 150).

Fig. 3. Situations différentes de la lignée α (Boëda 2013, fig. 151).

Fig. 4. Situation 2 (Z en fin de cycle, K en cours de cycle). Regards ontologique (en haut) et historique (en bas) (Boëda 2013, fig. 152).

Fig. 5. Situations différentes de la lignée β (Boëda 2013, fig. 153).

Fig. 6. Situation 3 (D en cours de cycle, A en début de cycle). Regards ontologique (en haut) et historique (en bas) (Boëda 2013, fig. 154).

Fig. 7. Situation 4 (F et M en cours de cycle). Regards ontologique (en haut) et historique (en bas) (Boëda 2013, fig. 155).

2. Evaluation

Tendance : histoire trouble d’un concept

Eric Boëda reprend la notion de tendance de Leroir-Gourhan, mais lui donne un contenu nouveau méritant une nouvelle appellation, celle de « techno-logique ». Peut-être n’est-il pas inutile d’approfondir le concept primitif de tendance, car la définition qu’en donne Leroi-Gourhan reste délicate à analyser.

FINALITE de l’action technique (Raison des acteurs) |

Obtenir un tranchant de hache efficace |

Opportunités |

Polir la pierre / couler du cuivre |

Préférences : maximisation de l’espérance d’utilité |

Choisir de couler du cuivre |

Croyances et représentations |

Mise en œuvre des savoirs concernant le travail du cuivre selon : -TENDANCE : les contraintes du milieu (chimie, géologie) - FAITS : les choix culturels |

CONCRÉTISATION de l’action technique |

Chaînes opératoires |

Tableau 1. Grille d’analyse du fait technique selon Leroi-Gourhan..

Le tableau 1 résume le contexte d’étude du fait technique tel qu’on pourrait le restituer d’après les travaux de Leroi-Gourhan (1943, 1945, Gallay 2001). Cette manière de présenter le fait technique est intéressante car elle permet de démontrer la complexité du phénomène et la diversité des types d’explications mis en œuvre pour en rendre compte. Elle explique a posteriori les hésitations de ce dernier sur le plan épistémologique.

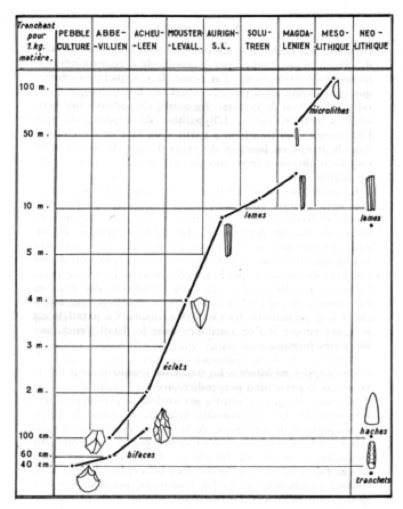

Fig. 8. Tendances : les contraintes mécaniques sur les outils. D’après Leroi-Gourhan. Encyclopédie Clarté, 1957, 4730, p. 4.

Fig. 9. Degrés de faits. Haches de Nouvelle Guinée, de Bornéo, et de Rhodésie. D’après Leroi-Gourhan 1965, fig. 110 a à c

Le déclanchement de l’action technique peut requérir une explication finaliste relevant du principe d’utilité et relève ainsi de la raison des acteurs. A ce niveau nous ne pouvons que proposer des explications a posteriori de nature fonctionnaliste.

Les processus de mise en œuvre sont plus complexes. On peut en effet donner trois contenus distincts et complémentaires à la notion de tendance.

1. La tendance découle des contraintes du milieu externe et de celles de la matière, mais également du conditionnement neurologique de l’homme. Nous sommes ici dans une situation qui relève des sciences de la nature et de l’étude des mécanismes, soit de modèles nomologiques déductifs.

“ Pour distinguer cette propriété toute spéciale de l’Evolution qui rend en quelque sorte prévisible les conséquences de l’action milieu extérieur-milieu intérieur, nous avons pris à notre compte le terme philosophique tendance .” (p. 358).

2. Le tendance est conditionnée par le principe d’utilité. L’explication relève dans ce cas des problématiques de l’évolution et de l’adaptation et ne peut se formuler qu’a posteriori.

3. La tendance peut être enfin appréhendée comme un état d’équilibre synchronique, mais également dans une perspective évolutive. Sur le plan diachronique :

“ Les faits techniques (…) apparaissent comme doués d’une grande force de progression : dans la mesure où l’observation est possible, chaque région du globe accuse une série ascendante de moyens d’actions sur le milieu extérieur. ” (p. 421)

« Le milieu technique peut se présenter comme composé d’éléments qui s’enrichissent de l’invention précédente et préexistent comme fond de l’invention suivante. Sa propriété la plus sensible est la continuité. » (p. 423)

La notion de tendance couvre donc chez Leroi-Gourhan l'ensemble des trois pôles mécanismes, régularités et scénarios.

Fig. 10. Positions épistémologiques de la notion de tendance chez Leroi-Gourhan.

Fig. 11. L’orthogenèse du développement des industries lithiques du Paléolithique au Mésolithique. On remarquera que l’orthogenèse n’est pas strictement monophylétique et que des lignées distinctes (outils sur nucléus, outils sur éclats, microlithes) sont esquissée. D’après Leroi-Gourhan 1964, fig. 34, p.192.

Les degrés de faits sont du domaine du style et de l’esthétique, que cette dernière soit fonctionnelle ou figurative. Son étude procède, au moins provisoirement, de l’analyse et de l’explication structurale. La mise en évidence des mécanismes sous-jacents reste plus délicate et le discours sur le style ne peut faire l’objet que de constatations a posteriori .

Enfin les chaînes opératoires sont, dans leur diversité d’application, du domaine des faits bruts d’observation et des scénarios avant que leur analyse ne permette de dégager les mécanismes qui les rendent possibles. La description des chaînes opératoires correspond d’abord à un stade ETIC qui se borne à décrire la réalité dans toute sa variabilité sans toujours savoir si ce qui est retenu est pertinent. Cette étape correspond en linguistique structurale à la phonétique. La description des mécanismes correspond par contre à un stade avancé de la recherche mobilisant un nombre limité de critères considérés comme pertinents par rapport à la perspective développée. Elle correspond en linguistique structurale à la phonémique ou phonologie. On passe du stade ETIC au stade EMIC lorsqu’on passe de l’enregistrement des données de terrain aux premières phases d’archivage (constructions compilatoires) et de mise en ordre des données (constructions typologique) qui, toutes deux nécessitent, une réinterprétation des observations orientées vers les objectifs scientifiques poursuivis.

On remarquera que ces différents types explications se retrouvent dans les explications de l’évolution biologique. Alors que les processus biologiques élémentaires relèvent de modèles nomologique-déductifs, le concept d’adaptation renvoie à la notion d’utilité dans une perspective fonctionnaliste et ne peut faire l’objet que d’explications a posteriori comme dans les scénarios historiques. La description des espèces et leur classement se situe à l’articulation des deux domaines et assure la liaison entre les mécanismes et les scénarios.

Techno-logique et cladisme

Eric Boëda reprend donc à son compte la notion de tendance dans le troisième sens que lui donne Leroi-Gourhan, celui d’une dynamique d’ordre historique, mais fractionne la flèche évolutive monophylétique de Leroi-Gourhan en plusieurs tronçons appelés « lignées », distinctes et autonomes sur le plan de ses possibilités évolutives.

Fig. 12. Position épistémologique de la notion de tendance/techno-logique chez Boëda.

Venons en maintenant que point que nous pensons être le plus important.

Il est étonnant de voir apparaître pratiquement au même moment dans la recherche francophone trois approches qui se rejoignent totalement dans la distinction qu’elles opèrent entre « évolution » et « histoire » et qui donne à la notion de structure une perspective dynamique identique, que la vision traditionnellement synchronique de la structure ne possédait pas. Ces trois approches sont :

- dans le domaine l’histoire des techniques la notion de techno-logique de Boëda (Boëda 2013),

- dans le domaine de sociologique, l’approche d’Alain Testart sur l’évolution des sociétés de chasseurs-cueilleurs (Testart 2012),

- dans le domaine de l’ethnohistoire nos réflexions sur l’application du cladisme à l’étude des sociétés ouest-africaines précoloniales (Gallay 2013).

Il est intéressant de constater à ce propos qu'Eric Boëda utilise les termes de caractères plésiomorphes (caractères ancestraux) et apomorphes (caractères différents des états ancestraux, donc dérivés), qui est une terminologie du cladisme.

Force est également de constater la vision de l'évolution faite de ruptures entre lignées se rapproche de la théorie des équilibres ponctués de S.J. Gould.

Nous pensons que cette convergence signe le très grand potentiel heuristique de la distinction entre logique de l’évolution et analyse des scénarios historiques locaux.

Bibliographie

BOËDA, E. à paraître. De la tendance à la techno-logique. In : Soulier, P. éd. L'homme tout simplement : mémoires et postérités d'André Leroi-Gourhan. Colloque en mémoire d'André Leroi-Gourhan. Paris 5 et 6 avril 2013.

GALLAY, A. 2001. Diffusion ou invention : un faux débat pour l'archéologie ? In : Descoeudres, J.-P., Huysecom, E., Serneels, V., et Zimmermann, J.-L. (ed). Aux origines de la métallurgie du fer. Table ronde internationale d'archéologie : l'Afrique et le bassin méditerranéen no 1 (Genève, 4-7 juin 1999). Mediterranean archaeology : Australian and New Zealand journal for the archaeology of the mediterranean world t. 14, 13-24

GALLAY, A. 2013. Approche cladistique et classification des sociétés ouest-africaines: un essai épistémologique. Journal des Africanistes (Paris), 82, 1-2, 209-248.

LEROI-GOURHAN, A. 1943. Évolution et techniques, 1 : l'homme et la matière. Paris : Albin Michel.

LEROI-GOURHAN, A., 1945. Évolution et techniques, 2 : milieu et techniques. Paris : Albin Michel.

LEROI-GOURHAN, A. 1964-65. Le Geste et le Parole, 2 vol. Paris : Albin Michel.

SIMONDON, G. 1958 Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Ed. Aubier.

TESTART, A. 2012. Avant l'histoire : l'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. Paris : Gallimard

DISCUSSIONS

Valentine Roux (Université de Nanterre) nous a fait parvenir en novembre 2013 des remarques importantes montrant les limites de l’approche d’Eric Boëda. Nous pouvons résumer sa position de la manière suivante.

Il convient de distinguer trois types de configurations :

1a. Régularités exprimant les formes évolutives liées à la tendance technique.

1b. Régularités exprimant les conditions aux dynamiques historiques rendant les transitions techniques possibles.

2. Scénarios rendant compte de lignées culturelles concrètes liées à des configurations de temps (T) et d’espace (L) spécifiques.

1a. Régularités : formes évolutives liées à la tendance

Ces configurations expriment des transitions théoriques de type fonctionnel (F) qui peuvent être formalisées sous forme de règles. Ce sont celles que peuvent approcher la cladistique. Elles correspondent aux techno-logiques de Boëda.

On travaille ici essentiellement sur des transitions théoriques pas à pas : A vers B, B vers C, explicables par des mécanismes.

1b. Régularités : conditions aux dynamiques historiques

Les régularités liées aux dynamiques historiques sont d’ordre anthropologique et définissent les conditions pour passer de A à B. (les mutations sociales pour les sauts techniques). Elles sont ainsi différentes de celles qui expliquent la tendance, mais également nécessaires pour comprendre les différences de trajectoires et le fait que certains groupes montrent des évolutions A-B-C, tandis que d’autres des évolutions de type A-B-A-B-A. Ces régularités expriment des règles contextuelles reproductibles permettant de passer d’une situation technique à une autre. Les conditions aux dynamiques historiques permettent seules le passage de 1a à 2 ; elles assurent l’intégration du théorique dans l’histoire concrète et donc le passage des dynamiques structurales aux scénarios historiques (Roux 2010).

2. Scénarios : filiation et lignées culturelles

Dans 2, on observe en L (un point de l’espace), pendant une période T, des filiations concrètes A-B-C-D ou (pour reprendre Boëda) A-C-D ou A-B-D, lorsque certaines transitions manquent.

Les filiations qui permettent de caractériser des lignées culturelles sont du côté des scénarios historiques. Elles tracent l’histoire d’assemblages techniques dans des régions données où on peut les observer en détail sur les sites archéologiques, ce qui est le cas pour les périodes récentes.

Le concept de lignée culturelle, ici définies comme des traditions reliées entre elles par une continuité a été développé explicitement par l’archéologie darwinienne selon laquelle l’évolution des traits culturels est le fruit de processus de sélection sur des traits qui ont fait l’objet de transmission. Selon cette approche, la transmission est au cœur du processus évolutif et sa reconnaissance est le préalable aux études sur les forces situées à l’origine des traits sélectionnés. Cette reconnaissance soulève la question du signal qui permet de tracer la transmission entre traditions et d’établir des lignées culturelles.

3. Les limites de l’approche de Boëda

Le problème rencontré par Eric Boëda, c’est de ne pas avoir la précision du temps. Il se sert des formes d’évolution pour déclarer que deux assemblages présentent une filiation culturelle (même s’il lui manque des maillons de cette filiation). C’est recevable d’un côté, mais aussi contestable de l’autre, car rien ne prouve qu’il y a une continuité historique entre les assemblages.

Pour exemple, on peut suivre en céramique de manière très fine les filiations entre assemblages qui peuvent évoluer en fonction de facteurs endogènes ou exogènes (emprunts).

Si maintenant on compresse le temps, on va déclarer qu’il y a des filiations entre assemblages qui n’ont aucune relation entre eux, mais qui, en revanche, présentent une succession de formes d’évolution cohérente par rapport à un ordre de développement (par exemple filiation des assemblages montrant une utilisation progressive de la tournette….).

Si on prend l’exemple de filiations dites concrètes : A-B-C ou A-B-D-, on ne peut en fait parler de filiations que si l’on démontre une continuité historique entre A et B et C ou D. En effet, le seul fait que B vienne théoriquement après A n’est pas suffisant pour dire qu’il y a filiation. Ainsi A peut correspondre à une population Pa, et B à une population Pb ou Pa’. Si Pb, pas de continuité historique et donc pas de filiation, si Pa’, continuité historique et donc filiation.

On peut parallèlement considérer l’histoire des techniques en général, mais il s’agit alors de lignées théoriques (les lignées évolutives de Leroi-Gourhan) qui n’ont rien à voir avec l’histoire des groupes et avec les lignées dites culturelles.

Dans le cas de Boëda, il y a, semble-t-il, confusion entre l’établissement de lignées théoriques et de lignées culturelles. Les lignées théoriques servent à retracer des lignées culturelles, ce qui, semble-t-il, correspond à un saut épistémologique discutable.

Référence :

Roux, V. 2010. Technological innovations and developmental trajectories : social factors as evolutionary forces. In : O’Brien, J. Shennan, S.J eds. Innovation in cultural systems : contribution from evolutionary anthroeology. Cambridge (Mas), London : MIT Press, 217-233.