NOTES DE LECTURES

TESTART, A. 1991

Pour les sciences sociales : essai d’épistémologie

Paris : Christian Bourgeois (collection « Epistémè Essais)

Je viens de découvrir un livre essentiel et je ne comprends pas pourquoi il a eu si peu d’impact dans la communauté des anthropologues, à tel point que personne quasiment ne le cite et que j’en ignorais l’existence avant de le découvrir par hasard sur internet.

La réflexion d’Alain Testart mérite pourtant d’être placée parmi les très grandes œuvres théoriques de la sociologie et l’anthropologie contemporaine. Touchant aux fondements mêmes de ces disciplines, elle remet fondamentalement en cause les bases des sciences humaines en général. Une œuvre totalement dérangeante. Peut-être est-ce pour cela qu’elle a été accueillie avec autant de mépris.

Dire en effet qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre la physique et ce que devrait être les sciences sociales peut apparaître comme une proposition si énorme, si provocatrice, si peu conforme aux positions adoptées par les praticiens de sciences humaines que l’on peut comprendre le peu d’écho remporté par la réflexion d’Alain Testart.

Je me suis pourtant totalement trouvé en phase avec cette approche, qui assure à ma propre réflexion une base élargie, et je pense une certaine légitimité (Gallay 2011). Il convient donc d’approfondir pourquoi.

Nous résumerons d’abord les principales thèses de ce livre complexe d’une grande richesse - qui ne se laisse pas appréhender à première lecture et demande un effort certain d’analyse - avant de dire pourquoi il nous à profondément interpellé.

LES THESES D'ALAIN TESTART

(NON) SPECIFICITE DES SCIENCES HUMAINES

1. Les sciences humaines n’ont aucune spécificité

Rien n’est aujourd’hui acquis, sinon la certitude de l’échec actuel des disciplines sociales à se constituer en science. Dans cette perspective il convient de rejeter l’idée que les sciences sociales ne peuvent pas avoir le même statut que les sciences physiques et d’écarter trois préjugés :

1. Les sciences sociales ont affaire à des faits uniques. Mais la science consiste toujours en un discours général tenu à propos d’êtres uniques envisagés dans leur généralité.

2. Les évènements historiques ou les faits sociaux ne sont pas reproductibles. Mais ce n’est pas l’identité des choses qui fonde la théorie, c’est la théorie une fois constituée dans la systématicité de ses concepts qui justifie le jugement d’identité. Le discours sur les choses doit être distingué des choses.

3. L’expérimentation est impossible. Mais c’est une curieuse illusion que de croire que la science commence avec l’expérimentation. Toute théorie commence d’abord par rendre compte d’observations. Elle est toujours empirique dans une première phase.

Il ne sera possible de constituer une science sociale qu’en plaçant l’homme comme objet de connaissances multiples, tant physiques que sociales. Dans cette perspective l’homme n’a plus de spécificité intrinsèque, hors celle que lui attribuent les diverses sciences qui l’étudient.

La table est physique et elle est également sociale, elle peut être étudiée du point de vue de sa nature physique comme elle peut l’être du point de vue de sa nature sociale. Or ce qui vaut pour la table, vaut pour l’homme.

Toute définition a priori de ce qui est spécifique à l’homme nous entraîne dans d’inextricables controverses philosophiques desquelles il est bien ennuyeux de vouloir faire dépendre la science. La question de savoir ce qui est « spécifique » à l’homme renvoie donc en toute rigueur à l’ « espèce » humaine, c’est-à-dire à une catégorie de la biologie. Les considérations sur le « nature humaine » ne peuvent donc constituer les fondements d’une science sociale.

Les sciences sociales mettant en scène exactement les mêmes éléments que les sciences physiques, le statut épistémologique des unes et des autres est le même. Leur objet, bien sûr, est différent.

L’écart vient seulement de ce que les sciences physiques, étant constituées, ont depuis longtemps réglé son compte au sujet sur leur terrain propre tandis que dans les sciences sociales, qui n’existent qu’en tant que projet, le sujet accapare encore toutes les attentions. C’est parce que la physique a trouvé son objectivité et qu’elle y a situé l’homme qu’elle peut continuer son chemin en faisant semblant de s’en désintéresser. Aussi faut-il dire que s’il existe un jour une science théorique du social, celle-ci ne pourra consister qu’en ceci : trouver l’objectivité propre au monde social qu’elle étudie et situer l’homme par rapport à celle-ci.

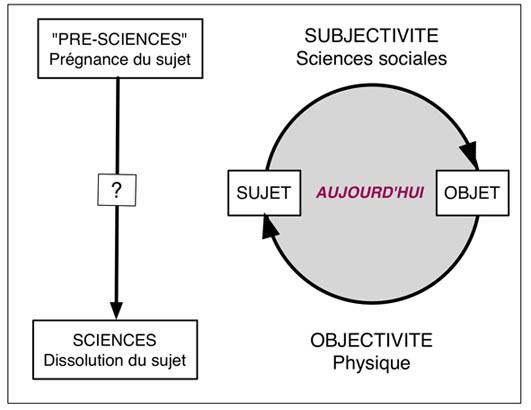

Fig.1. Une vision historique : dissolution de la vision "essentialiste" du sujet dans une perspective scientifique. Sciences humaines et physiques témoignent, chacunes dans leur domaine, de deux étapes distinctes dans l'élaboration d'un discours objectif. Schéma A. Gallay

PLACE DU SUJET

2. Le sujet physique ne peut être qu’objet de connaissance

La philosophie classique construit deux mondes également clos sur eux-mêmes, un monde des objets et un autre du sujet. Etant de natures différentes, remplis d’essences différentes – la matière et la pensée chez Descartes – ils ne peuvent communiquer. Mais cette pensée ne rend pas compte du mouvement scientifique dont elle est contemporaine, lequel construit un seul et même monde articulé sur une dualité intrinsèque entre sujet connaissant et objet soumis à étude.

Dans le mouvement qui annule le sujet pour en faire un simple objet du point de vue d’un autre sujet, s’inscrit la possibilité d’une objectivité, qui par définition ne peut être que transsubjective.

3. L’histoire de l’optique géométrique témoigne de la déconstruction du sujet en faveur d’une objectivité scientifique

A son origine, l’optique faisait partir le rayon lumineux de l’œil et donc y situait l’origine de la vision.

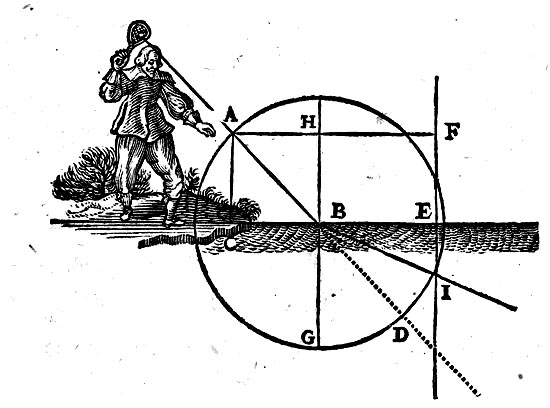

L’histoire de l’optique géométrique est essentiellement celle de la déconstruction du sujet. L’œil de la théorie optique moderne est objet au même titre qu’une lentille. C’est en le construisant comme objet qu’on le déconstruit comme sujet. Si les yeux peuvent être blessés, c’est que la lumière leur est étrangère, c’est une chose objective car les yeux la reçoivent. Voilà d’un coup congédiée la vieille idée de l’émission par l’œil.

A travers l’histoire de l’optique géométrique, nous voyons :

- qu’il est éminemment question du sujet dans les débuts de cette science ;

- que de plus, la réflexion scientifique commence précisément par une prise de conscience du sujet, prise de conscience de ce que le monde n‘est que du point de vue d’un sujet ;

- que le mouvement de la science consiste à déconstruire cette réalité en bâtissant une objectivité par delà le sujet, un invariant, c’est-à dire quelque chose de non relatif, stade auquel on peut dire que la science est constituée.

Mais nous entrevoyons aussi certaines autres vérités :

- que la science une fois constituée suppose nécessairement une théorie des apparences ;

- que cette théorie des apparences ne fait appel qu’aux lois objectives avec lesquelles la science a construit son objectivité ;

- qu’en conséquence la science déconstruit le sujet, le résout en objectivité et le fait apparaître comme une illusion.

- et que, pour cette raison, elle est conduite à oublier le sujet dans la suite de son développement, donnant ainsi naissance à l’illusion ultérieure selon laquelle la science ne s’occuperait que des seuls objets.

On pouvait supposer dans le sujet connaissant quelque chose de fondateur, la source de l’illusion, quelque chose en quelque sorte. Or il n’y a rien, absolument rien en lui. La brisure apparente du bâton trempé dans l’eau, cette illusion de la vision, cette erreur du jugement – ce que nous rapportons spontanément à une faculté subjective de connaître et donc aussi de méconnaître – s’explique entièrement par les lois physiques de l’optique. Il n’y a donc rien qui constitue le sujet, ni substance, ni nature, ni activité. De tout cela il résulte qu’il n’y a pas de science du sujet. Ou plus simplement du sujet, il n’y a, scientifiquement, rien à dire.

Fig.2. La brisure du rayon dans l’eau d’après Descartes, Discours sur la méthode 1637.

A une science sans sujet répond tout naturellement l’illusion inverse d’une philosophie du sujet hors de la science, laquelle culmine au XIXe siècle.

La « subjectivité » du sujet connaissant consiste seulement à occuper une place dans le monde. Les valeurs purement subjectives et changeantes à disposition lui permettent de trouver des valeurs objectives stables à travers des rapports tracés entre les choses.

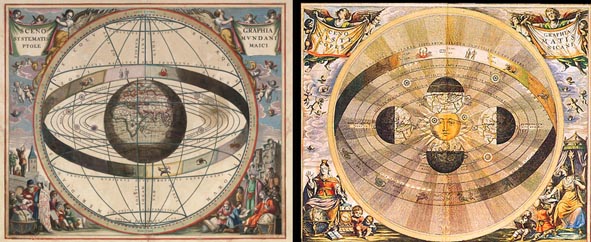

Fig. 3. L’hypothèse du sens du rayonnement est indifférente par rapport à l’établissement de lois mathématiques, tout comme l’adoption d’un point de vue géocentrique ou héliocentrique est indifférente tant qu’on en reste à une description purement mathématique de l’univers.

4. L’individualisme méthodologique est un avatar de l’importance illusoire attribuée au sujet

L’ individualisme méthodologique est un avatar de la place erronée attribuée au sujet. Il doit donc être rejeté à partir de la discussion concernant la place de ce dernier dans la connaissance, mais également à partir du rejet des phénomènes d’émergence.

Selon l’individualisme méthodologique, la société est composée d’hommes et ce serait sa seule réalité. Il faudrait donc partir d’eux et d’eux seulement.

Ce type d’attitude a des effets catastrophiques dans les sciences sociales.

1. Parce qu’on n’engendrera jamais aucune forme sociale à partir de la considération d’individus envisagés seulement dans leur dimensions psychologique et biologique ;

2. Un tel traitement ne peut pas permettre, vu ses présupposés méthodologiques qui sont par définition universels, de rendre compte de la diversité des formes sociales, ni même de les caractériser ;

3. Enfin, pareille attitude théorique se fonde sur l’idée selon laquelle le social ne serait que le prolongement du biologique et du psychologique ;

Selon l’individualisme méthodologique la seule réalité immédiate est celle d’un collectif d’hommes. Les concepts tels que « société », « Etats », etc. ont un caractère abstrait ; ils ne peuvent servir de fondement à une science ; ils ne sont pas « premiers ».

Cette position est pourtant erronée car :

1. Les physiciens n’ont pas créé la physique avec des papillons, pas plus qu’avec des pommes ;

2. Une science ne peut commencer qu’avec des « théories populaires », des aperceptions du sens commun, des intuitions, toutes choses qu’elle devra critiquer, préciser, ou rejeter afin d’élaborer un bon système de concepts ;

3. L’idée clef qui préside à l’ensemble de l’argumentation de l’individualisme méthodologique est celle de l’agrégat, et corrélativement de la décomposition de cet agrégat en ses éléments constitutifs. On peut certes considérer les choses de la sorte, mais il ne s’ensuit pas qu’il faille commencer par les éléments ;

4. Si le sens commun s’exprime sur des entités telles que la « société » ou l’ « Etat », c’est qu’il les perçoit comme des données immédiates de son expérience ;

5. L’idée sous-jacente est que la perception résulterait d’opérations intellectuelles indispensables pour assembler et recomposer les sensations élémentaires. La psychologie de la Gestalt et la phénoménologie ont depuis longtemps montré les limites de cette manière de voir. On pense que le papillon est une unité évidente et immédiate, eh bien non, ce n’est qu’une construction, une « hypothèse », une « théorie populaire », tout comme la société ou l’Etat. Le monde qui nous entoure est « construit », quelle que soient les catégories logiques retenues et ce à quoi elles se rapportent.

6. Toute science est forcément caractérisée par un réalisme qui lui est propre – non pas naïf, mais bien un réalisme méthodologique ou épistémologique – qui consiste à croire en la réalité de ses objets qui ne sont pas les mêmes que ceux de la science d’à côté. Ces objets apparaissent comme irréels dès que l’on se place du point de vue d’une autre science ;

7. Non seulement l’individu serait plus réel, il serait aussi le seul concret. N’oublions pas qu’il est aussi censé être le seul élément d’aperception immédiate. Cela fait beaucoup trop pour un seul et même personnage. En réalité, les arguments présentés mélangent plusieurs plans d’analyse, plusieurs types d’oppositions dont le sens philosophique n’est pas le même, confondant indûment concret/abstrait avec réel/irréel ou perçu/non perçu.

A l’origine de ce grand problème philosophique de savoir si le monde extérieur est réel – problème que même les empiristes logiques, en dépit de leur positivisme, ne jugent pas indigne d’être posé – il y a bien une modalité particulière de la théorie du sac qui veut que les sensations, les choses, etc., soient dans ma conscience, en moi, etc., D’où l’insurmontable difficulté – le jeu de mot s’impose - d’en sortir.

5. La subjectivité du sujet a un rôle à jouer dans les sciences sociales

Est réel dans une science ce qui fait référence et fournit dans une théorie l’explication des apparences.

C’est seulement la science sociale une fois constituée qui permettra de démêler la part du subjectif et celle de l’objectif. Il serait absurde de prétendre bâtir une science de la société sur les seules données objectives - supposer que l’on puisse les définir a priori – et sans tenir compte des croyances ni des discours.

Pas plus que le sujet physique, le sujet social n’est donné a priori, définissable de façon immédiate et simple. Il ne peut être que construit comme point de vue sur les choses. C’est toujours et seulement en changeant de place, en confrontant les points de vue, que l’on peut faire apparaître des invariants et définir une objectivité.

6. Compréhension versus explication constituent les deux composantes de la construction d’une science anthropologique émergente

Cette opposition est le legs le plus évident de l’idéalisme allemand. Formulée pour la première fois par Dilthey à la fin du siècle dernier l’opposition entre Erklärung et Verstehung (explication et compréhension) se retrouve dans les œuvres telles que celle de Max Weber.

Selon cette conception, les sciences physiques feraient appel à l’explication par réduction des phénomènes particuliers à des lois générales et sont dites nomologiques ; les sciences sociales feraient appel à la compréhension, ce qui supposerait la prise en considération des intentions des acteurs, ou ce qui supposerait encore dans une terminologie plus phénoménologique la saisie du sens, une interprétation, laquelle se développe sans peine en herméneutique.

Cela entraîne des différences considérables dans la pratique des deux disciplines (physique, anthropologie). Mais ce sont seulement des différences quant au mode de saisie des données, quant à la méthode d’observation. Le chercheur en sciences sociales, lorsqu’il s’attache à des sociétés exotiques, doit tout d’abord se mettre longuement à l’écoute du discours de l’autre.

L’opposition entre compréhension et explication de ne se situe donc pas entre les sciences sociales et les sciences physiques, elle se situe à l’intérieur même de l’anthropologie. La compréhension concerne l’appréhension du discours des acteurs, l’explication relève par contre de l’approche scientifique qui ne peut se développer que dans une seconde phase.

Parce que la physique n’avait pas à observer le sujet, ni à étudier son discours tandis que l’autre ne pouvait commencer que par là, on a fait de la première une science de l’objectivité et de la seconde une science de la subjectivité. Cette conclusion est erronée parce que, d’une part, le sujet, même s’il n’est ni observé, ni étudié, est au coeur du raisonnement de la physique et parce que, d’autre part, les sciences sociales ne seront des sciences qu’à condition de trouver une objectivité. Entre les deux disciplines, la différence n’est pas analogue à celle entre le sujet et l’objet, c’est une différence qui partage à la fois le sujet et l’objet.

PLACE DE LA DIVERSITE CULTURELLE

7. La diversité culturelle est le fondement d’une recherche théorique générale

Ce qu’ont montré les ethnologues, c’est la diversité colossale des formes sociales ; ce qu’ils ont tenté de mettre à jour n’est pas la spécificité humaine, ni ce qui ferait cette spécificité, mais bien la spécificité de chaque société étudiée, de chaque pratique sociale, de chaque discours que telle ou telle société tenait sur elle-même. L’anthropologie s’est assignée la découverte d’une vision théorique de l’homme, mais, en pratique, elle a étudié la diversité des sociétés.

Il convient donc aujourd’hui de dépasser cet état initial de la discipline. La diversité subjective des points de vue doit pouvoir déboucher sur une objectivité d’ensemble.

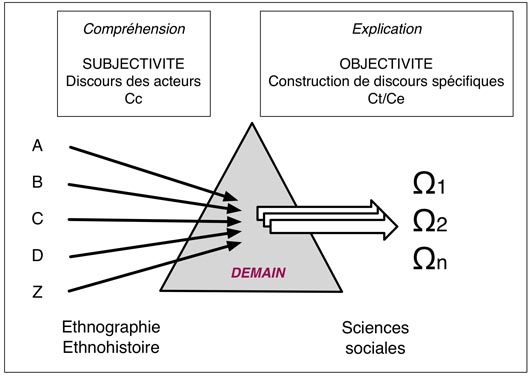

Fig.4. Pour des sciences humaines du futur : place du discours des acteurs dans la construction de discours scientifiques objectifs. Schéma A. Gallay

8. Le comparatisme ne repose pas, par principe, sur le concept de similitude

C’est parce que les sciences sociales ont jusqu’à présent été incapables de trouver des lois générales qu’elles se contentent d’étudier des cas particuliers. Mais, ainsi qu’il arrive souvent, ces faiblesses ont été érigées en dogme. Les conditions d’une approche comparatiste sont pourtant connues.

1. La singularité résulte d’un déficit de théorisation.

Tant qu’on n’a pas pu produire une théorie unifiée des phénomènes étudiées, ceux-ci apparaîtront forcément comme autant d’essences différentes, relevant de domaines de la réalité complètement étranger les uns aux autres, absolument incomparables.

2. Une science du spécifique est toujours un comparatisme qui s’ignore.

Il faut savoir qu’il n’y a de savoir particulier que sur fond de généralité. C’est toujours par rapport à ce que l’on croit savoir de sa propre société que l’on peut prétendre apprécier l’altérité des autres. Et réciproquement. C’est pourquoi la connaissance que l’on prend de l’une modifie toujours l’idée que l’on se fait de l’autre. Ces deux savoirs parcellaires ne prennent leur sens qu’intégrés dans un savoir général et objectif des différences, qui seul mérite le nom de science. Le comparatisme ne s’ancre pas obligatoirement dans un préjugé de similitude.

3. Le « tout » et le « concret » ont toujours été inutiles pour la science

On entend souvent dire que les faits sociaux seraient incomparablement plus complexes que ceux de la physique. Cette étrange opinion tire probablement son origine d’une double méprise :

1. de la méthode dite « individualiste, dans la mesure ou chaque individu est considéré comme une petite monade à l’intériorité plus ou moins méconnaissable,

2. du fait que l’on prend comme exemple des cas concrets, des situations sociales concrètes ou des évènements historiques, pour les opposer aux objets théoriques au statut épistémologique tout différent dont traitent les sciences physiques. Faut-il qu’il soit bien étrange que le monde « simple » de la physique s’explique par des théories complexes, tandis que le monde « complexe » de la société s’expliquerait par des théories simplistes.

La plus grande bévue dont puisse s’enorgueillir l’anthropologie sociale française, c’est à coup sûr le « fait social total » (des variations saisonnières des esquimaux ou de la Kula). Il faut au contraire proclamer la légitimité intégrale de chaque type d’analyse possible et dire de chacun de ces types ce que nous disions du champ épistémologique: qu’ils se trouvent bien d’être autonomes.

Le « tout » et le « concret » qui ornent le discours des philosophes ont toujours été inutiles à la science. Car elle est bêtement parcellaire et abstraite.

4. La généralité ne peut découler que de la limitation introduite par la théorie

Une théorie n’explique jamais – et ne prétend d’ailleurs expliquer – que ce qui est pertinent dans sa problématique. Sans doute faut-il rappeler cette banalité qu’aucune théorie scientifique n’a jamais fait la théorie d’aucun fait concret, si l’on entend par là un objet ou un événement riche de toutes ses déterminations. Une théorie ne fait tout au plus que répondre à des questions : elle ne peut être jugée que sur l’adéquation de ses réponses et sur l’intérêt des questions qu’elle entend poser, autrement dit sur la qualité de l’abstraction qu’elle met en œuvre.

9. Structure et histoire sont les deux composantes de toute science anthropologique

Le dualisme de la structure et de l’histoire a donné lieu à force débats dans les sciences sociales. Comme il arrive souvent dans ces disciplines, l’affaire a dégénéré en querelle philosophique là où il n’y avait que deux démarches scientifiques tout aussi légitimes, qui coexistent d’ailleurs dans les autres sciences.

Dans tout champ épistémologique, on peut distinguer un axe paradigmatique et un axe syntagmatique

1. Axe paradigmatique

L’axe paradigmatique correspond au concept de « société » qui se trouve du côté des structures. Nous pouvons placer dans cette perspective des anthropologues comme Morgan Durkheim, Radcliffe Brown, Lévi-Strauss, etc.

Notre conception de la structure n’est pas celle du structuralisme lévi-straussien. Ce n’est pas « une structure de l’esprit », une sorte de condition a priori kantienne qui informerait la vie sociale et se réaliserait en elle ; c’est une structure sociale, une « forme sociale » faudrait-il dire pour éviter les confusions.

2. Axe syntagmatique

L’axe syntagmatique correspond au concept de « culture » qui se trouve du côté de l’histoire.

Les lois du champ épistémologique naturaliste sont du côté de l’histoire. Elles mettent en jeu un autre type de généralité, parce que leur objet est différent, consistant à rendre comte des transformations successives de l’état du monde. Ce sont des lois générales de transformation d’états. Même si l’on pouvait parfaitement expliquer de façon déterministe chaque état observé par rapport à un état précédent et ainsi de suite, la série complète des états resterait néanmoins un phénomène singulier, irréductible, inexplicable. L’idée de contingence ou de « hasard », au sens où les biologistes emploient cette notion pour parler de la série évolutive des formes du vivant, est essentielle à la démarche de ces sciences dites « naturalistes ».

En ce qui concerne les sciences sociales, on est amené à caractériser comme démarche naturaliste celle qui est typique de l’histoire ou ce que les Américains ont appelé l’anthropologie culturelle, domaines dans lequel on peut regrouper des gens comme Franz Boas, Ruth Benedict, Margaret Mead, etc.

10. Les généralités de l’anthropologie doivent être des généralités spécifiables

La fausse généralité procède directement de la méconnaissance de la diversité des sociétés ; quant à la généralité vide, son manque de pertinence provient de ce qu’elle se situe par-delà cette diversité, à un niveau trop général, à partir duquel elle n’a plus rien à dire.

On ne peut espérer trouver des lois générales qu’en s’enfonçant dans les particularismes (nous disons bien les particularismes, ce qui suppose un travail comparatiste, lequel est par définition pluriel, et suppose donc que l’on ne s’enferme pas dans le cercle étroit d’un cas particulier unique qui représenterait le seul horizon de recherche).

Dans la loi sociologique, aucune généralité ne permet d’engendrer toutes les figures particulières. Il en résulte que chaque cas particulier doit faire l’objet d’une élucidation spéciale. Il faut spécifier dans chaque cas comment la loi générale s’applique. On peut à ce propos parler de généralité spécifiable.

RAPPORT ENTRE LES DIVERSES SCIENCES

11. Les diverses sciences constituent des champs épistémologiques distincts portant sur un même monde

Chaque discipline définit une objectivité qui lui est propre. Chaque discipline définit à sa façon un certain partage entre l’objectif et le subjectif. Il n’y a donc pas des sciences du sujet, de la subjectivité ou de l’ « intériorité », et d’autres qui seraient de l’objet et des choses.

Notre postulat de l’unicité du monde est cohérent avec notre position selon laquelle la subjectivité consiste en un point de vue pris d’un endroit du monde sur ce même monde, et donc que nous n’avons pas besoin d’envisager l’existence simultanée d’un monde des choses et d’un autre monde qui serait celui des idées. Il résulte de ce postulat que l’objet général de chaque science est toujours l’étude du monde, et faut-il dire, du même monde puisqu’il est unique.

Ce ne sont pas les choses du monde qui se laissent ranger dans des tiroirs distincts, ce sont les opérations intellectuelles qu’on leur applique. C’est l’éclairage différent que chaque science porte sur les mêmes choses et les mêmes évènements du même monde. Parce que le monde n’est pas prédécoupé selon un plan divin à la manière du melon de Bernardin de Saint Pierre, on ne peut définir a priori l’objet spécifique d’une science. La définition exacte de cet objet – ou nous préférerions appeler son « champ » - ne peut être envisagé qu’une fois cette science constituée, une fois sa problématique développée pour la simple raison que ce n’est pas l’objet qui suscite la science, mais la problématique qui délimite l’objet.

La sectorisation du monde est mise en question et par là même la possibilité d’un partage du monde en zones distinctes de savoirs. Chaque chose ou événement est susceptible de recevoir en droit un discours approprié de la part de chaque discipline, selon la problématique qui est la sienne. C’est en ce sens que nous disons que chaque science est coextensive en droit à l’univers tout entier. Il n’y a pas de domaine réservé qui échapperait à sa législation. Il y a seulement un partage graduel et provisoire entre des domaines de lisibilité différents.

Dire que les sciences sont autonomes, c’est dire encore que chacune doit développer dans ses propres termes et dans ceux-ci uniquement l’explication complète de chacun des phénomènes qu’elle prétend étudier.

Le balancement indécis entre plusieurs disciplines ne traduit rien d’autre que l’immaturité de chacune. C’est ainsi pourquoi la vogue actuelle de l’interdisciplinarité, lorsqu’elle concerne les dites « sciences de l’homme », paraît bien peu propice à l’éclosion d’une véritable scientificité dans ces disciplines.

12. La notion d’émergence est inutile

La thèse que l’on défend (la coextensivité en droit de toute science au monde dans son entier) va à l’encontre d’une image classique selon laquelle les sciences s’étageraient les unes part rapport aux autres en un empilement successif comme dans une pyramide à degrés.

C’est cette image d’une hiérarchisation qui sert de toile de fond à la discussion qui oppose les réductionnistes qui pensent que l’on pourra un jour ramener toutes les sciences à une seule, forcément la plus large en extension, qui englobera toutes les autres et les expliquera comme autant de cas particuliers, et, d’autre part ceux qui pensent inversement à l’exemple d’Auguste Comte, que les sciences dites supérieures s’occupent de quelque chose qui transcende tout ce qu‘on peut rencontrer aux niveaux inférieurs. Il va de soi que l’on ne saurait se ranger ni dans un camp, ni dans l’autre puisque la discussion repose sur une prémisse que nous ne pouvons accepter : l’idée de l’étagement de sciences.

VALIDATION

13. La démarche hypothético-déductive doit primer sur l’empirisme strict

C’est l’ampleur de l’écart entre le niveau où se construit la théorie et le niveau où l’on observe la réalité qui caractérise la science.

Dans l’état premier de sa formulation une théorie scientifique nouvelle se trouve difficilement être falsifiable. Il en va ainsi parce qu’aucune théorie ne s’échafaude par petits morceaux, contrairement à ce qu’un certain empirisme voudrait nous faire croire. La théorie procède plutôt à l’inverse, commençant par le haut, lançant des hypothèses audacieuses ou des principes globaux sur la base fragile de faits mal observés, puis déduisant d’autres hypothèses plus terre à terre en même temps que l’observation se fait plus fine ; c’est seulement une fois les deux processus menés simultanément et avec un détail suffisant, une fois parachevé ce long ciselage qui sépare tout d’abord l’outil conceptuel de la matière première que ce « haut » et ce « bas » de l’édifice pourront s’ajuster de façon satisfaisante, c’est alors seulement que se posera le problème de la falsifiabilité.

14. La falsifiabilité des sciences humaines repose plus sur l’adéquation au réel que sur l’expérimentation

Il y a trois opérations à propos desquelles se pose un problème de méthode :

- une méthode pour élaborer la théorie, articuler un ensemble de concepts en un tout cohérent ;

- une méthode d’observation, qui découpe et organise le réel en objets ou en faits pertinents pour la théorie et observables par des méthodes appropriées ;

- une méthode dite « expérimentale » dans laquelle on voit abusivement le critère par excellence de l’activité scientifique, qui consiste à vérifier la bonne adéquation de la théorie aux faits et qui joue le rôle de procédure d’autojustification.

Comme il n’y a pas d’expérimentation possible dans la plupart des sciences sociales nous parlerons plus généralement de mode d’adéquation à la réalité, façon dont peut être contrôlée l’adéquation de la théorie aux faits.

D’une manière générale, les théories nouvelles sont insuffisamment formalisées, sauf dans le domaine des sciences physiques où une longue tradition non seulement permet une formalisation, mais encore l’impose. Partant, elles ne peuvent être prédictives. Il n’y a pas lieu de s’étonner que les jeunes théories ne prédisent d’abord que les faits que tout le monde connaît.

EVALUATION

Il est désormais possible d’évaluer quelques points de rencontre.

1. Une perspective constructiviste

Le livre adopte une approche constructiviste qui ne peut que nous séduire en plaçant le discours au cœur de la constitution des sciences et en le situant dans sa relativité par rapport aux objectifs posés par les diverses disciplines (Gallay 2011).

2. Primauté de l’hypothético déductif

La primauté donnée à l’hypothético-déductif, mise en avant par Alain Testart est, semble-t-il, conforme aux pratiques habituelles des sciences humaines selon Robert Franck. Cette position se trouve en contradiction avec la démarche logiciste aboutissant à des constructions essentiellement empirico-inductives.

Robert Frank oppose en effet la pratique hypothético déductive des sciences humaines au caractère normatif du logicisme. Jean-Claude a néanmoins toujours considéré que les deux démarches étaient totalement complémentaires. Il se gaussait des chercheurs « poppériens » qui prétendaient tirer les hypothèses à tester d’aucuns faits (Gardin 1979, 241-243).

Nous reprendrons ultérieurement ce débat essentiel à partir d’un autre livre d’Alain Testart issu des rencontres de Bibracte et consacré aux « armes dans les eaux » (Testart 2012b).

3. Place attribuée au discours des acteurs

Alain Testart nous donne deux visions complémentaires du sujet :

- l'histoire des sciences en général nous révèle une déconstruction de la vision "essentialiste" du sujet au profit de la construction d'un discours scientfique objectif externe (fig. 1);

- l'examen des sciences humaines nous invite à prendre au sérieux les discours subjectifs des sujets comme première étape vers le construction de discours scientifiques objectifs externes, qui peuvent afficher des spécificités diverses (fig. 4).

Nous avions avancé à plusieurs reprises, notamment à partir des travaux d’Edelman sur la biologie de la conscience (Edelman 1992), que le discours des acteurs ne pouvait en aucun cas constituer un discours scientifique et explicatif (Gallay 2012). Nos interventions laissaient néanmoins quelque peu de côté ces discours multiples, comme s’il n’y avait rien à en dire.

Alain Testart enrichit donc le débat en montrant la place que tiennent les discours des acteurs dans l’élaboration d’un discours scientifique. Il leur redonne leur importance, reconnue par la communauté des anthropologues, mais les situent à leur juste place par rapport à l’élaboration d’un discours objectif. Le discours des acteurs correspond à la phase compilatoire et documentaire (Cc) de la recherche. La compréhension de leur diversité est un premier pas, essentiel, vers l’explication scientifique (Ct/Ce).

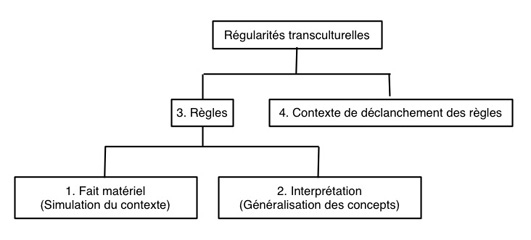

4. Des généralités spécifiables

La notion de généralité spécifiable rejoint parfaitement la position logiciste adoptée dans la démarche ethnoarchéologique. Nous avons en effet insisté sur le fait, qu’en l’état actuel de développement des sciences anthropologiques, une règle « générale » devait être intégrée à un contexte de déclanchement situant les limites géographiques, temporelles, sociales, etc., de son application. Cette limitation correspond exactement à la notion de généralité spécifiable.

Cette position permet également de rejeter les explications des écoles fonctionnalistes, jugée trop générale pour être intéressantes.

Fig. 5. Des règle ethnoarchéologiques prises comme des généralités spécifiables. D'après Gallay 2011, fig. 7.3. p. 310.

5. Composantes paradigmatiques et syntagmatiques

Nous avons par contre plus de peine à adhérer à la distinction faite par Alain Testart entre axes paradigmatique et axe syntagmatique.

Placer l’histoire naturelle entièrement du côté de l’histoire dans l’axe syntagmatique nous gène.

L’histoire naturelle peut se situer du côté de l’histoire sur l’axe syntagmatique lorsqu’elle décrit des scénarios concrets (Cc), mais elle doit être placée dans l’axe paradigmatique lorsqu’elle parle, selon la terminologie d’Alain Testart, de lois générales de transformation d’états.

Les lois générales de transformation d’état correspondent aux aspects dynamiques des structures et doivent être placées au niveau de ce que nous appelons les régularités (Ct). C’est du reste la position qu’adoptera Testart en 2012 dans son livre sur l‘évolution des sociétés de chasseurs-cueilleurs (Testart 12012a). Sa notion de l’évolution, tout comme la façon dont nous concevons l’approche cladistique, sont des notions se rattachant à la dynamique structurale, donc à l’axe paradigmatique (Gallay 2013, pour une discussion sur cette question, voir : http://www.archeo-gallay.ch/7a_Lectures13.html)

6. Critique du structuralisme de Lévi Strauss

Enfin ce que dit Testart des structures lévi-straussienne rejoint parfaitement l’analyse que nous avions faite de cette question. Ces structures ne sont pas des structures de l’esprit, ce sont des structures sociales qui se trouvent entièrement du côté du discours scientifique avec tout ce que cela implique au niveau de la dissolution du sujet.

Nous écrivions en effet :

« Lévi-Strauss (1950) avait bien saisi cette distinction (entre discours des acteurs et discours scientifique) dans son introduction à l’œuvre de Mauss, mais s’était trompé sur la nature du discours construit pour rendre compte de la réalité du discours indigène (…).

Placer les structures dégagées au niveau de l’inconscient est soit une position idéaliste peu compatible avec une approche scientifique, soit un abus de langage qu’il convient de dissiper. Cette confusion dans les objectifs des sciences de l’homme persiste encore aujourd’hui. Nous pouvons néanmoins contourner ce dilemme en considérant, dans la perspective du positivisme logique, que les structures dégagées sont de simples modèles construits par l’ethnologue et lui permettant d’opérer des prédictions, mais qu’elles sont dépourvues d’existence matérielle. » (Gallay 2012, 249)

En résumé, "Pour les sciences sociales" peut être considéré comme le livre qui rend possible "Pour une ethnoarchéologie théorique".

Reste à relire notre livre, écrit en toute méconnaissance de cause, pour voir s'il se conforme entièrement aux principes énoncés par notre regrété ami. Une question importante pour l'avenir.

BIBLIOGRAPHIE

EDELMAN (G.M.) 1992. Biologie de la conscience (trad. de Bright air, brilliant fire). Paris, O. Jacob.

GALLAY (A.) 2011. Pour une ethnoarchéologie théorique. Paris : Errance.

GALLAY (A.) 2012. Anthropologie, ethnoarchéologie, ethnoarchéologie du fer : quelle place accorder au discours des acteurss ? In : Martinelli, (B.) Robion, (C.) éds. Métallurgie du fer et sociétés africaines. Colloque d’Aix en Provence (Aix en Provence, 23-24 avril 2010). Oxford : Archaeopress, (coll. « BAR, International series »), 245-258.

GALLAY (A.) 2013. Approche cladistique et classicication des sociétés ouest-africaines: un essai épistémologique. Journal des Africanistes (Paris), 82, 1-2, 209-248.

GARDIN (J.-C.) 1979. Une archéologie théorique. Paris : Hachette.

LEVI-STRAUSS (C). 1950 (rééd. 1960). Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss. In: Mauss (M.) Sociologie et anthropologie. Paris, PUF, IX – LII.

TESTART (A.) 2012a. Avant l’histoire : l’évolution des sociélés de Lascaux à Carnac. Paris : Gallimard.

TESTART (A.) ed. 2012b. Les armes dans les eaux : questions d’interprétation. Paris, Arles : Errance.