NOTES DE LECTURES

Genève, mai 2014

TESTART, A. 2014.

L'amazone et la cuisinière : anthropologie de la division sexuelle du travail.

Paris, : nrf Gallimard

Complété par

TESTART, A.. 1986

Essai sur les fondements de la division sexuelle du travail chez les chasseurs-cueilleurs.

Cahiers de l'homme.

Paris: Editions de l'Ecole de Hautes études en sciences sociales.

« Les interdits ou les tabous pèsent sur les femmes seules, pas sur les hommes. » (p. 134)

« Si ces derniers ont dépouillé leurs femmes de leur savoir faire traditionnel, ce n’est pas pour avoir plus de pouvoir contre elles, c’est pour en avoir plus contre d’autres hommes. » (p. 131)

INTRODUCTION

Nous proposons ici une analyse logiciste du livre d’Alain Testart 2014 en complétant les données par la publication de 1986. Nous pensons que cette formulation présente, outre les avantages de ce type de présentation - sur lesquels nous ne reviendrons pas ici - plusieurs particularités propres, intéressantes au plan épistémologique :

1. Comme l’auteur le souligne lui-même, une bonne explication scientifique est une explication qui rend compte de tous les phénomènes observés y compris dans leurs détails. L’arborescence présentée est propre à souligner cette facette de la présentation.

.

2. L’arborescence permet d’expliciter une pratique essentielle dans la recherche des régularités et des mécanismes transculturels. L’intégration progressive des faits retenus permet en effet de montrer comment passer progressivement de faits culturels hétérogènes à une explication révélant une base transculturelle de plus en plus large.

3. Nous voyons que la démonstration suit une trajectoire parfaitement identifiable en passant de la description des faits (niveau 1) à une compréhension des mécanismes les plus généraux relevant de la psychologie interculturelle (niveaux 3 à 5), en passant par la mise en évidence de régularités (niveau 2).

4. La présentation est susceptible de mettre en évidence certaines incohérences et contradictions qui pourraient apparaître dans la construction. Nous avons tenté de rester au plus près des faits énoncés par l'auteur sans prendre parti sur ces derniers.

Enfin, soulignons avec l’auteur que l’investigation d’un fait sociale tel que la division sexuelle du travail relève du social et du psychologique et ne doit rien à des contraintes physiologiques comme on l’a parfois avancé en se référant par exemple à une soi-disante mobilité plus faible des femmes.

Les numéros des paragraphes se réfèrent au graphe de la figure 1. Le caractère quelque peu schématique des propositions ne devrait pas masquer une analyse originale comprenant de nombreuses nuances.

Fig. 1. Construction logiciste rendant compte de la démonstration d’Alain Testart, établie par Alain Gallay. Les flèches indiquent des domaines susceptibles d’être, selon Testart, modulés en fonction de paramètres écologiques, économiques ou sociaux.

LA CONSTRUCTION D’ALAIN TESTART

P1. La prohibition de l’inceste

On posera tout d’abord une caractéristique universelle chère à Lévi-Strauss, le tabou de l’inceste. Ce fait n’est mobilisé qu’en fin de volume, mais joue un rôle essentiel dans la construction.

SANG

Le premier ensemble concerne l’incompatibilité des femmes avec le sang jaillissant.

P2. Chasse, boucherie

La femme est écartée de la chasse sanglante, de l’abattage du bétail et, souvent, de la boucherie parce qu'elle-même saigne périodiquement. Elle ne doit pas être mise au contact du sang jaillissant. Le tabou est plus important pendant les règles. C’est le sang menstruel qui rend les armes inefficaces.

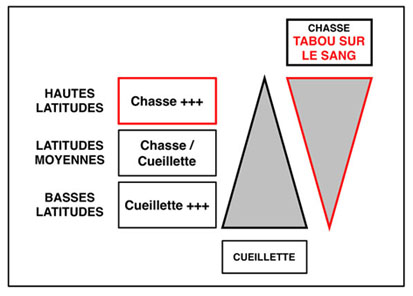

Modulation : la participation des femmes à la chasse varie néanmoins d’une région à l’autre.

Lorsque la chasse joue un rôle très important comme chez les Indiens d’Amérique du Nord les femmes y participent en dépeçant les carcasses des animaux tués. Leur participation est également importante lorsque le gibier est, au contraire, très rare comme en Australie.

C’est seulement lorsque chasse et collecte sont sensiblement égales que l’idéologie s’exprime par une division chasse = homme / collecte = femme.

La mise à mort du gibier est la première opération d’une longue séquence d’activités.

Il existe donc, pour la femme, une hiérarchie des dangers : plus on s’éloigne de la mise à mort, plus la danger décroît. Les femmes sont exclues des tâches les plus dangereuses. Le facteur économique permet de prévoir à quel niveau cette exclusion se matérialise.

- Le taux de participation féminine croît le long de la chaîne technique : mise à mort > (dépeçage > prélèvement) > préparation de la viande

- Chaque fois que les femmes participent au dépeçage, elles travaillent également les peaux.

- Lorsque la nourriture carnée est dominante, le travail des peaux est du domaine soit des hommes et des femmes, soit seulement des femmes. Lorsque la nourriture végétale est dominante, ce sont les hommes qui s’occupent des peaux.

Chasse masculine importante Cueillette féminine faible |

> Travail des peaux par les femmes |

Chasse moyenne à faible |

> Travail des peaux par les hommes |

Tab. 1. Modulation du travail des peaux en fonction de l’importance relative de la chasse et de la cueillette.

Fig. 2. Importance relative du tabou sur le sang selon les latitudes. Schéma Alain Gallay.

P3. Guerre

La femme est écartée de la guerre dans ses actes sanglants. Elle peut néanmoins participer aux opérations comme accompagnatrice (intendante, lavandière, cuisinière, prostituée, etc.).

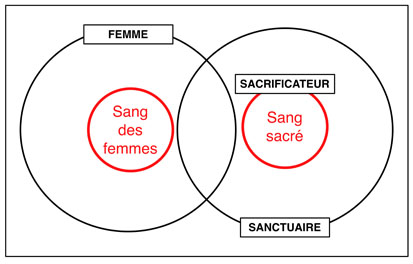

P4. Sacrifice

La femme est écartée de la prêtrise dans toutes les religions qui mettent en jeu un sacrifice sanglant. Bien que pouvant participer aux cultes elle n’est jamais sacrificatrice. On notera que ces incompatibilités ne concernent pas seulement les femmes. Les prêtres chrétiens ne peuvent verser le sang des hommes. Ils ne peuvent pratiquer la chasse.

Fig. 3. Position de la femme par rapport aux pratiques sacrificielles (Testart 2014, schéma 2).

P5. Suicide sanglant

L’homme met fin à ses jours de façon sanglante, souvent par le glaive, alors que la femme se pend. L’opposition entre décapitation et pendaison, si forte en ce qu’elle oppose les nobles et les roturiers, en vient à supplanter celle entre masculin et féminin.

P6. F//Sang jaillissant (de P1 à P4)

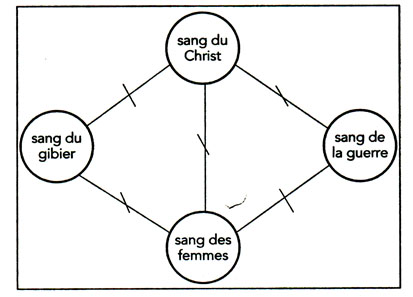

La femme ne peut faire jaillir le sang parce qu’il est question d’un tel jaillissement en son corps. Mais ces incompatibilités peuvent s’étendre au delà du domaine des femmes. Elles sont bien plus générales car il existe des incompatibilités entre divers types de sangs, sang du gibier, sang des femmes, sang de la guerre, sang du Christ.

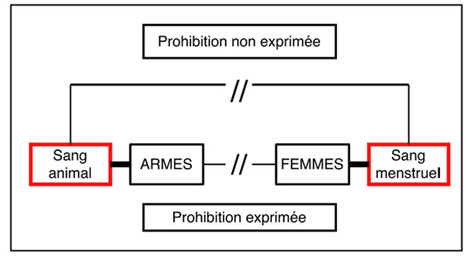

Fig. 4. Modalités du tabou sur le sang (Testart 2014, schéma 1).

Il existe d’autre part une gradation, selon que l’on est plus ou moins proche – ou plus ou moins éloigné – du moment clef qui semble faire problème dans les croyances, celui du jaillissement ou de l’apparition du sang.

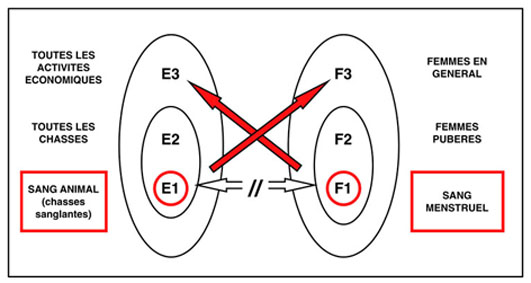

Fig. 5. Prohibitions concernant le sang animal et le sang menstruel (D’après Testart 1986, p. 34, modifié).

Toutes les combinaisons sont possibles. Elles sont toutes, à l’exception de la combinaison minimale E1/F1, des exclusions par excès, en ce sens qu’elles immergent l’ensemble dangereux dans un ensemble plus large.

Fig. 6. Le langage dans lequel s’exprime l’idéologie lorsqu’elle énonce des interdictions est structuré de telle façon que la catégorie significative y soit toujours remplacée par une catégorie plus large (D’après Testart 1986, fig. 2, p.41, modifié).

ELEMENTS FEMININS

Le second ensemble concerne les incompatibilités entre les femmes et des domaines ou des choses considérées comme idéologiquement féminines.

P7. Saloir

La femme ne peut descendre au saloir parce que le saloir (appelé à l’occasion « mère ») est comme une femme – on ne peut cumuler les deux.

P8. Fonte du fer

La femme est écartée du four de réduction du fer parce que celui-ci est assimilé à une femme qui laisse échapper sous son ventre une masse rougeoyante analogue à des menstrues ou au placenta accompagnant l’accouchement. Le sang retenu dans le ventre de la femme enceinte est considété comme à l'origine du foetus.

P9. Mer

La femme est écartée de la marine, des navires qui voguent sur les océans et de la pêche en haute mer parce que la mer est susceptible, lors des tempêtes, de violentes perturbations tout comme l'est le corps de la femme. La mer est une femme, très évidemment, comme en témoigne le fantasme si répandu d’une mer/mère primordiale au début des cosmogonies. Mais il s’agit toujours d’une mer sale et inféconde.

P10. Cultures et mines

Les distances entre femmes et cultures révèlent le caractère féminin de la terre. Elles se révèlent dans différents secteurs.

L’homme défriche à la hache tandis que la femme se contente de débroussailler.

L’homme laboure lorsqu’il utilise la charrue. La charrue et à la fois un instrument qui creuse, ouvre ou coupe avec une efficacité remarquable au regard des techniques traditionnelles, ce pour quoi il est parfois magnifié et mythifié. Et c’est un instrument qui agit sur un élément dont on espère la fertilité, à l’image de la femme. En raison de cette analogie et de la nature du geste technique, il relève du domaine masculin.

La vigne est associée à l’homme. La femme ne peut tailler la vigne.

La femme peut gâter les récoltes, le grain ou les plans de vigne. L’idée est simple puisqu’elle joue sur un parallèle classique entre mère et terre, toutes deux susceptibles d’être fécondes, et parce qu’elle trace une opposition entre la femme qui a ses règles, donc inféconde, et la terre, porteuse de fruits, donc féconde.

La femme ne peut descendre dans une mine. La potière pubère ne peut extraire la glaise alors que les impubères et les ménauposées le peuvent. La femme a des problèmes avec les trous et les creux.

Modulation. Il existe une sorte d’équilibre entre les charges des hommes et des femmes dans le domaine de l’agriculture qui peut prendre des formes diverses selon les régions, notamment lorsqu’il s’agit d’agriculture à la houe.

Le caractère féminin de l’agriculture est loin d’être un trait primitif, il est plutôt la contrepartie du développement extrême des vertus guerrières dans certains types de sociétés comme les Iroquois. L’agriculture est entièrement aux mains des femmes là où les hommes sont entièrement voués à l’art martial.

P11. Femmes // femmes (de P7 à P10)

Les femmes peuvent être écartées de dispositifs techniques (saloirs, fours) ou de milieux naturels (terre, mer) considérés comme féminins.

ACTIONS ELEMENTAIRES SUR LA MATIERE (OUTILS)

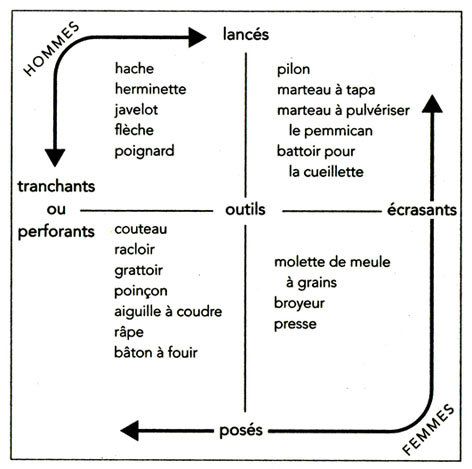

Le troisième domaine concerne les actions élémentaires sur la matière. On peut établir une partition pertinente sur le plan sexuel en se conformant à la classification des types de percussions de Leroi-Gourhan. Aux hommes les percussions lancées tranchantes ou perforantes, aux femmes les percussions posées tranchantes, perforantes ou écrasantes et les percussion lancées écrasantes.

Fig. 7. Relations entre sexes et types de percussions chez les chasseurs-cueilleurs (D’après Testart 2014, schéma 4).

P12. Araire, ciseaux

Le sang n’est pas en soi significatif. Il ne figure dans tous les exemples sanglants donnés que comme signe d’une mise en extériorité. La manifestation en extériorité d’une intériorité. Des coupures sont pratiquées sur des matières inertes, végétales ou organiques, mais nullement susceptibles de saigner.

L’action de couper se trouve en limite des tâches masculines et féminines :

1. La charrue est à la fois un instrument qui creuse, ouvre ou coupe avec une efficacité remarquable au regard des techniques traditionnelles, ce pour quoi il est parfois magnifié et mythifié. Et c’est un instrument qui agit sur un élément dont on espère la fertilité, à l’image de la femme. En raison de cette analogie et de la nature du geste technique, il relève du domaine masculin.

2. La femme tond les moutons. Les ciseaux sont typiquement féminins car ils coupent en percussion posée et même doublement posée, l'action restant en surface de la bête.

P13. F // percussions posées coupantes (de P12)

L’exemple de l’araire montre que la femme ne peut couper les corps parce qu’il semble être question de coupure en son corps. Plus généralement, la femme ne peut perturber de façon soudaine les corps en leurs intérieurs parce qu’elle est sujette à de telles perturbations en son intérieur. La femme étant sujette à de graves perturbations qui l’affecte en l’intérieur de son corps, elle évitera de produire de telles perturbations dans l’intérieur des corps qu’elle travaille.

La femme est également écartée de tous les travaux et outils qui, par des chocs répétés, font éclater la matière travaillée et révèlent son intérieur parce qu'il est question de l'intérieur lors de ses indispositions périodiques, etc.

P14. Poterie

La poterie impliquant des percussions posées diffuses ou des percussions lancées écrasantes est du domaine des femmes.

Néanmoins l’homme monte la céramique à partir du moment où la céramique utilise le tour et devient un métier. Le métier existe quand la technique est aux mains de spécialistes. Détenant un savoir qu'ils exercent à l’exclusion de toute autre activité ils comptent sur la vente (ou l’échange) de leurs produits pour obtenir tous les autres produits dont ils ont besoins.

P15. Tissage

Le tissage est d’abord féminin. Il devient masculin à partir du moment où le tissu devient un élément de pouvoir. Parce qu’on les utilisait pour tout, pour remercier, pour faire des cadeaux, pour les mariages, pour envelopper les mort qui étaient d’autant plus glorifiés qu’on leur avait mis beaucoup de tissus. Enfin ces bandes d’étoffe enroulée constituaient une sorte de monnaie.

Partout où l‘émergence d’un pouvoir économique, même limité, d’une classe d’artisans est envisageable, les outils et le travail ont été accaparés par les hommes ; partout où l’émergence d’un tel pouvoir est impensable, outils et travaux ont été laissés aux mains des femmes.

P16. Femmes = percussions posées ou lancées écrasantes (de P14 et P15)

Moudre, pilonner, écraser décortiquer au fléau sont des gestes typiquement féminins. L’outil féminin n’attaque pas la matière par un choc qui risque de la faire éclater en son cœur. Il s’adresse plutôt à la surface, qu’il traite par raclage, abrasion, décorticage, éventuellement écrasement ; ou, s’il s’agit de percement, il ne perce que l’enveloppe, peaux ou vêtement d’un corps qui reste intact.

P17. F// semblable (de P6, P11, P13 et P16)

La femme doit être écartée de ce qui lui est semblable. C’est une même loi générale qui fait que l’on éloigne la femme non pas de ce qui serait trop différent, mais bien de ce qui est jugé trop semblable.

BETAIL

P18. Gros bétailPresque partout l’homme s’occupe du bétail, du moins du gros bétail.

La double équation : hommes = animaux et femmes = végétaux ne fait que prolonger dans le domaine de l’élevage et de la culture ce qui valait déjà dans celui de la chasse et de la cueillette. Ces équations ne prétendent à quelque rigueur que là où il n’y a pas d’association entre élevage et agriculture. C’est le cas par exemple dans tout l’Est africain. Là aucun animal ne tire de charrue, ni d’attelage, les animaux y servent pour leur lait et leur sang qui est prélevé par un jet de flèche, geste typiquement masculin.

P19. Différenciation sexuelle des tâches (de P17)

La division sexuelle des tâches techniques a un fondement idéologique. La femme peut perturber de façon soudaine les corps en leurs intérieurs parce qu’elle est sujette à de telles perturbations en son intérieur.

P20. Exogamie (de P1)

L’homme doit chercher à l’extérieur un conjoint auquel s’unir.

Le rapport intime (l’acte sexuel) entre deux êtres marqués par le même sang (parents entre eux) risque de déclencher des catastrophes.

Un fait aurait du frapper les premiers observateurs, c’est qu’en affirmant la loi d’exogamie, on empêche chacun des segments de la société de se refermer sur lui-même. Chacun dépendra toujours des autres pour trouver un conjoint et se reproduire. On peut résumer l’ensemble par ces deux principes :

1. Je suis toujours différent de nombreux autres individus qui appartiennent à d’autres clans (principe de segmentation en clans).

2. Je suis toujours, pour ma vie sociale et la reproduction de mon groupe, dépendant des autres (principe d’unité).

Les sociétés qui attachent tant d’importance à la parenté et à l’exogamie ont des croyances selon lesquelles le non respect de la règle de l’exogamie entraînerait des catastrophes cosmiques.

P21. En général (de P19 et P20)

Les deux règles de l’exogamie et de la différenciation sexuelle des tâches techniques répondent au même principe : la conjonction des semblables peut entraîner des catastrophes cosmiques. Nous sommes ici en présence d’un principe absolument général permettant l’établissement d’une vie en société.

EVALUATION

L’analyse d’Alain Testart a le mérite de déboucher sur des propositions universelles relevant de la psychologie interculturelle. Il convient maintenant de préciser le statut de ces dernières par rapport au discours scientifique.

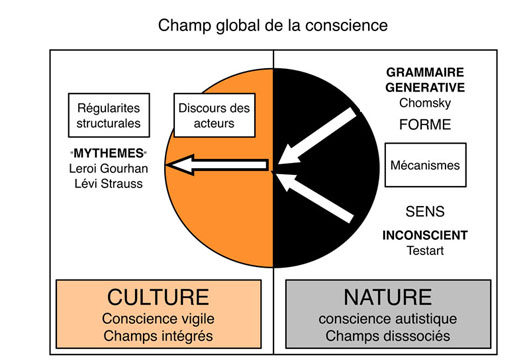

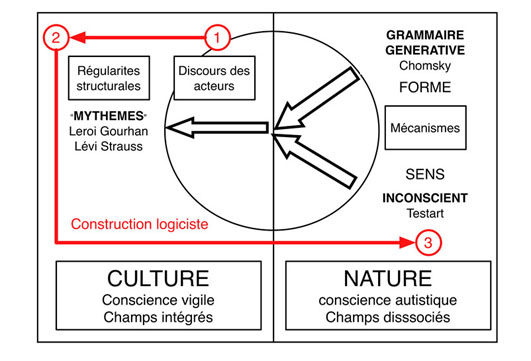

Nous devons distinguer tout d’abord 1. une conscience vigile qui correspond à l’activité consciente de l’esprit et 2. une conscience autistique correspondant à l’activité « inconsciente » de l’esprit, conscience autistique qui est l’équivalent de nos mécanismes.

Fig. 8. Relations entre conscience vigile et conscience autistique (schéma Alain Gallay).

Activité autistique

Dans l’activité autistique, l’activité du cerveau traite séparément les différentes composantes de la pensée selon des mécanismes universels, nous pouvons y distinguer, quelque peu métaphoriquement, le traitement de la forme et le traitement du sens. Cette question mérite d’être approfondie au niveau de l’activité neurologique.

1. Le traitement de la forme permet de générer, à travers des mécanismes universels, des discours articulés distincts selon les langues. La grammaire générative de Noam Chomsky est une tentative, parmi d’autres, d’approcher ces mécanismes concernant la syntaxe.

2. Parallèlement une activité inconsciente parallèle et indépendante semble traiter du sens, donc de la sémantique. Alain Testart reconnaît dans ses propositions les plus générales l’existence d’un tel secteur. Citons le :

« Les évitements, les tabous, ou seulement les habitudes s’appuient sur des analogies dont les acteurs ne sont pas conscients. » (p.92)

« (Il existe) des croyances cachées et difficiles à mettre en évidence, des croyances qui, comme toutes croyances, étaient irrationnelles, mais avaient néanmoins des effets puissants sur la réalité. » (p. 132)

«L’énoncé (proposé), comme tel, n’est formulé par aucun des peuples dont j’ai parlé. » (p. 143)

Activité consciente

- On peut parallèlement distinguer dans l’activité consciente de l’esprit ou activité vigile deux domaines :

1. Le premier se situe au niveau du discours des acteurs. Il intègre les deux secteurs de l’activité autistique dans des discours variables selon les cultures, mais comprenant de nombreuses affinités entre elles. Nous sommes ici dans le domaine des faits fondamentaux que, dans notre terminologie, nous plaçons au biveau des scénarios.2. Le second répond à une compréhension « scientifique » de ces discours à travers ce que l’on peut nommer des "mythèmes" dans la perspective développée par Lévi-Strauss. Nous sommes ici au niveau des régularités structurales qui mobilisent également une distinction entre syntaxe et sémantique.

Fig. 9. Sens de la démarche d’Alain Testart mis en évidence par l’analyse logistique (schéma Alain Gallay).

La construction logiciste proposée montre que la démonstration d’Alain Testart suit en fait une démarche en trois phases telle que représentée à la figure 9, une démarche qui pourrait servir de modèle pour d’autres approches visant la reconnaissance de mécanismes d’ordre transculturel ou même universel relevant de la psychologie interculturelle.