NOTES DE LECTURES

Genève. Janvier 2015

HOLL, A, F.C. 2014. Archaeology of Mound-Clusters in West Africa.

Oxford : Hadrian Books (BAR International Series 2660, Cambridge Monographs in African Archaeology 87). 196 p.

Nous avons accordé une attention particulière à ce travail d'Augustin Holl malgré les nombreuses lacunes présentées par cette monographie car ces fouilles se trouvent au coeur de la question de la hiérarchisation des sociétés ouest-africaines protohistoriques. Ces prospections, situées dans une zone "marginale" par rapport aux zones de développement dites étatiques, constituent en effet un précieux jalon pour une question qui a essentiellement été abordée à travers les sites du Delta intérieur du Niger.

Cette monographie est le résultat de trois campagnes de terrain conduites en 1997, 1999 et 2000 par Augustin Holl alors à l’Université de Californie de San Diego, en collaboration avec les Universités de Ouagadougou et Paris X-Nanterre. Les recherches se sont concentrées sur une série de buttes d’habitat protohistoriques dans la partie amont de la rivière Mouhoun (ancienne Volta noire) au Burkina Faso, en aval de sa jonction avec le Sourou irriguant, au Mali, la partie méridionale de la plaine de Gondo ou plaine du Séno.

La région, centrée sur un large méandre du Mouhoun, se trouve aujourd’hui en limite des zones de peuplement marka ou dafi, de parlé mandé, qui se développent au Nord, et des zones de peuplement bwa situé à l’Ouest. Ce territoire est également occupé par des pasteurs peul. La limite occidentale du peuplement samo se trouve par contre plus à l’est approximativement au niveau de la longitude 3° 30’ (Brasseur, Le Moal 1963)

Les sites

Plusieurs sites ont été prospectés dans une zone de 38 km N-S sur 40 km E-W. Ces derniers présentent souvent des associations de plusieurs buttes peu élevées ne dépassant pas, pour la plupart, 4 m de hauteur, et proches les unes des autres. Des distances de 3 à 5 km séparent généralement ces sites, laissant ainsi un espace suffisant pour l’aménagement de terroirs agricoles.

Les fouilles ont porté principalement sur quatre buttes ou systèmes de buttes peu élevées :

- Kebe Sira Kan Tomo (KSKT : 12° 37’ 31’’ N / 3° 22’ 18’’ W)

Le site, situé en bordure du Mouhoun n’est pas réellement une butte. Le matériel appartient au Late Stone Age. On peut regretter qu’aucune figure du matériel ne soit présentée. Elles auraient été les bienvenues à la place de certains tableaux de mensurations n’apportant guère d’informations pour le préhistorien.

- Diekono (De : 12° 37’ 09’’ N / 3° 21’ 39’’ W)

Le complexe de Diekono est situé à 100-150 m de la rivière et comprend quatre buttes distinctes disposées parallèlement à la rive. Trois emplacements sur l’une des buttes ont fait l’objet de fouilles.

- Tora Sira Tomo ( TST :12° 35’ 07’’ N / 3° 22’ 07’’ W)

Tora Sira Tomo est le plus grand complexe de buttes de la zone explorée. Il comprend une butte principale (TST3) et 15 petites buttes situées au sud du plus gros site. Tout à l’ouest se trouve une carrière de latérite (TST2). TST1 a livré un four de réduction du fer associé à de nombreuses céramiques disposées sur un sol contemporain. Toutes les buttes ont fait l’objet de sondages.

- Kerebe Sira Tomo (KST : 12° 36’ 30’ N/ 3° 20’ 20’’ W)

Kerebe Sira Tomo est une vaste butte composée de 11 buttes plus ou moins distinctes dont au moins cinq sont agglomérées (KST 1, 3, 4, 5 et 6). La publication laisse supposer que les autres buttes se trouvent, dissociées, à proximité. A l’écart, KST2 se trouve une carrière de latérite.

Objectifs

Selon l’auteur, la disposition des sites révèle l’existence de communautés villageoises autonomes et autosubsistantes, hypothèse que devraient tester les recherches entreprises. On ajoutera que ce type de problématique se situe au cœur des débats lancés par R. McInstosh à partir de ses recherches sur les sites de la région de Djenné dans les delta intérieur du Niger. Ce dernier a en effet proposé un modèle de proto-urbanisation associant des communautés aux spécialisations techno-économiques variées et occupant des sites topographiquement distincts, mais non hiérarchisés sur le plan socio-politique, un des fondements de sa notion d’hétérarchie (McInstosh 2005 par ex., non cité).

Stratégie de fouille

La stratégie adoptée comporte des sondages portant sur un maximum de buttes visant notamment à établir une chronologie fine des occupations et à mettre en évidence les éventuelles spécialisations de certains établissements. Elle répond parfaitement à cet enjeu malgré les limites que nous découvrirons à ce type d’opération.

DONNEES DU CORPUS

Résumons tout d’abord les principales données du corpus.

Datation C14

61 dates Carbone 14 ont été obtenues sur les sites fouillés, dates qui permettent à l’auteur de proposer des fourchettes chronologiques pour les principales phases d’occupation des buttes. La plupart d’entre elles se situent dans la première moitié du second millénaire AD, entre 1000 et 1500 AD.

Quelques rares dates plus anciennes s’écartent de cette fourchette, notamment pour les phases 1 et 2 de Diekono situées approximativement entre 400 et 800 AD, pour KST1a, dont l’occupation pourrait se situer entre 350 BC et 150 AD, et enfin pour l’occupation 1 de KSTb, placée entre 250 et 550 AD. Enfin la date obtenue pour le four de réduction du fer de TST1, 2360+-70 BP, soit 501-386 BC calibré à 1 σ, paraît aberrante, nous y reviendrons.

Structures d’habitat

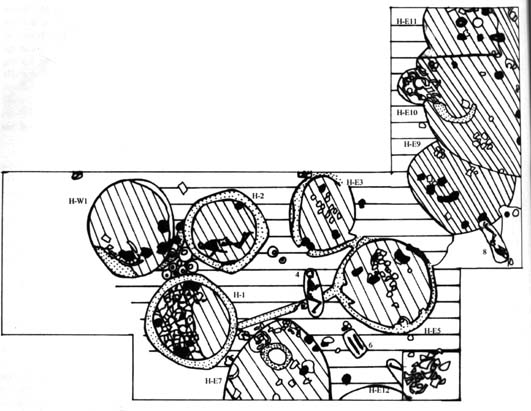

Les fouilles ont été suffisamment étendues pour révéler une série de structures particulièrement intéressantes. Les unités d’habitation correspondent toutes à des huttes circulaires (fig. 1).

Fig. 1. Une architecture de huttes circulaires.

KST1a a livré une structure circulaire de deux mètres de diamètre conservée sur 20 cm de hauteur et présentant une interruption latérale. Le sol présente de fortes traces de combustion. L’auteur propose d’y voir un four à poteries ou la base d’un dispositif pour extraire l’huile de karité.

Rappelons que des enceintes circulaires utilisées pour la cuisson de la céramique sont connues aujourd’hui chez les Bwa et chez les Bambara du Bani et du Saro (Gallay et al. 2012). L’utilisation d’une pareille enceinte pour extraire à chaud l’huile de la pâte de karité implique par contre une couverture de la zone de combustion et des meules disposées à la périphérie de ce plan de travail. Holl fournit une photographie d’un pareil dispositif provenant de Kossiri (sa fig. 6.5), mais une structure aussi complexe aurait du laisser des vestiges témoignant de son abandon, débris de la couverture et fragments meules, ce dont l’auteur ne parle pas. Les dimensions coïncident d’autre part avec celles des habitations.

Nous nous demandons donc s’il ne s’agit pas tout simplement d’une habitation qui aurait brûlé. Des traces d’incendie existent dans plusieurs des sites explorés. Deux arguments pour cela :

1. Les enceintes à céramiques actuels ne sont pas dans les villages, mais aux environs de ces derniers. Elles sont peu susceptibles de laisser des traces archéologiques.

2. La large ouverture, qui n’existe pas dans les structures de cuisson, pourrait être une simple embrasure de porte.

Faune et économie

Sur le plan économique les communautés combinent un élevage mixte de caprinés-bovidés avec une importante contribution de la pêche. L’agriculture du millet (Pennisetum glaucum), du sorgho (Sotghum sp.), du fonio (Digitatia iburea), du dolique (Vigna unguiculata) et du pois de terre (Voandzenia subterranea) se combine avec une arboriculture, consacrée notamment au karité (Butyrospermum parkii).

Signalons dans l’occupation 2 de KST4, la découverte d’un emplacement de rangement présentant 9 grandes poteries, dont trois étaient encore remplies de fèves de dolique et de pois de terre et 5 de fonio. Cette découverte est importante car elle démontre que des poteries pouvaient à l’époque être utilisées pour le stockage du grain, ce qui est très exceptionnel dans les villages actuels. Cette découverte pose la question de l’identification de possibles de greniers à céréales utilisés pour le stockage des céréales avant battage et décorticage ; de telles constructions sont apparemment inexistantes, ce qui est curieux (Mayor 1989).

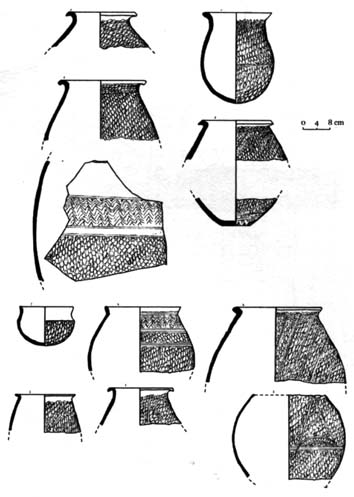

Céramique

La céramique de l’ensemble des sites paraît extrêmement homogène. Le décor combine des impressions à la cordelette roulée et des motifs géométriques incisés. Aucune tentative de sériation n’est proposée et nous pensons à première vue qu’une approche de ce genre ne se justifie effectivement pas dans le cas présent vu le mauvais calage chronologique des occupations. Rappelons que le décor d’impression à la cordelette roulée a une durée de vie très importante et constitue un très mauvais marqueur chronologique (Mayor 2011, Mayor et al. 2014). Ce matériel diffère d’autre part totalement des traditions céramiques bwa et marka-dafi présentes dans la région, traditions qui présentent une véritable rupture par rapport à la situation protohistorique (Gallay et al. 2012). Mentionnons la présence de coupes à pied, sur laquelle nous reviendrons. Enfin les dessins publiés ne permettent pas d’initier une réflexion sur les techniques de montage utilisées, un domaine qui constituent pourtant dans ces régions une composante essentielle du débat historique (Mayor 2011).

Fig. 2. Un exemple de céramiques.

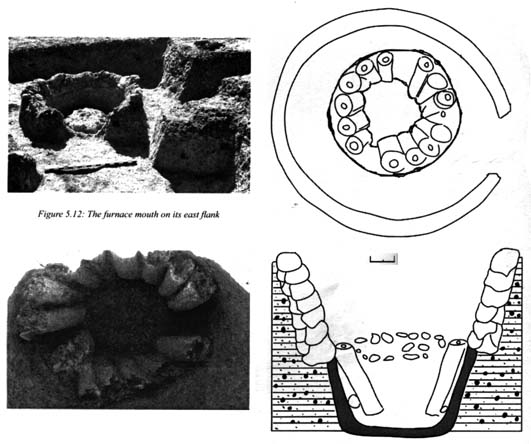

Fours de réduction du fer

Plusieurs fours de réduction du fer et des foyers de forge ont été dégagés.

- le four de TST1 correspond à une fosse creusée dans le sol, la cuve d’argile étant surmontée d’un muret de pierres sèches. 13 tuyères sont disposées verticalement en cercle au fond de la cuve contre les parois (fig. 3) ;

Fig. 3. TST1. Four de réduction du fer à tuyères verticales.

- TST3, occupation 2, a livré un foyer de forge effondré.

- KST7 est un atelier de forgerons comprenant plusieurs foyers de forge associés à des résidus de scories.

- KST8 a livré un four de réduction dont la cuve comporte 14 tuyères disposées verticalement en son centre (fig. 4) ;

Fig. 4. KST8. Four de réduction à tuyères verticales et comblement de tuyères cassées.

- KST 10 a livré un four de réduction dont la cuve est comblée de 37 tuyères disposées verticalement en amas au centre et recouvertes d’autres fragments de tuyères en désordre.

Toutes les installations métallurgiques de réduction du minerai sont situées en périphérie et à l’écart des buttes d’habitation. Les fours semblent tous être conçus sur le même modèle.

Sépultures

Enfin plusieurs sites ont livré des sépultures individuelles en position fléchie sur le côté qui paraissent intégrées aux structures d’habitat. Seul TST9, utilisé à la fin de l’occupation du site, pourrait correspondre à un vrai cimetière avec six sépultures et un emplacement regroupant plusieurs poteries. Enfin les relevés de terrain ne présentent pas une précision taphonomique suffisante pour évaluer le statut de quelques dépôts d’ossements humains ne correspondant pas au standard habituel et qui pourraient révéler soit à des processus de réduction, soit à des sépultures secondaires.

Histoire

Selon l’auteur l’occupation agricole qui se met en place se concentre d’abord en bordure de la rivière et la présence de petits villages reste la norme pendant plusieurs siècles. L’évolution de l’habitat se marque pendant les premiers siècles du second millénaire à travers l’apparition de buttes d’habitat satellites. Les communautés restent néanmoins des communautés d’autosubsistancee autonomes non hiérarchisées. Ces communautés s’effondrent au milieu du second millénaire, aux environs de 1600 AD, effondrement correspondant à l’arrivée depuis le bassin du Niger, de populations du groupe linguistique mandé à l’origine des populations marka actuelles.

EVALUATION

Il nous faut désormais tenter d’évaluer le travail.

Datations carbone 14

Une première question se pose à propos des dates C14. La datation des niveaux d’occupation des buttes d’habitat africaines pose de nombreux problèmes délicats du fait de la constante remobilisation de matériaux plus anciens. Il convient donc de sélectionner drastiquement les échantillons à analyser et de traiter les données par analyse bayésienne afin de contourner ces difficultés, un traitement qui se généralise aujourd’hui mais qui n’est pas utilisé ici. L’analyse de la chronologie du tell de Sadia en Pays dogon, contemporain des occupations décrites par Augustin Holl, offre un excellent exemple de ce type d’approche (Ozaine 2011).

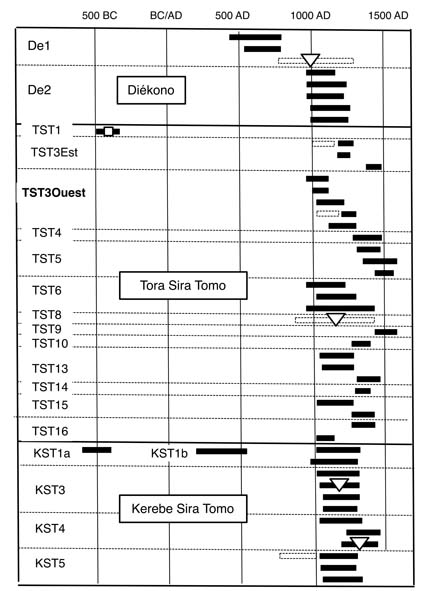

Pour tenter d’y voir clair nous avons reporté sur le diagramme de la figure 5 les intervalles chronologiques proposés par l’auteur pour chaque phase d’occupation des buttes. Nous y voyons de très nombreux recouvrements des estimations, sinon des inversions (TST16). Cela montre qu’il est, dans cette situation de l’analyse, totalement impossible de proposer une chronologie fine des occupations et que les phases chronologiques ainsi que les fourchettes de temps proposées par l’auteur restent illusoires. Nous ne pouvons donc retenir de la chronologie de l’auteur que l’insertion globale des sites explorés dans la première moitié de second millénaire AD, ce qui affaiblit considérablement le modèle d’évolution villageoise avancé par l’auteur. Globalement parlant les dates calibrées obtenues recouvrent exactement la période d’évolution du tell de Sadia au pied de la falaise de Bandiagara, un point d’histoire de l’habitat qu’il convient de retenir.

Fig. 5. Fourchettes chronologiques attribuées par l’auteur aux différentes phases d’occupation des sites, disposées selon l’ordre stratigraphique. triangles : coupes à pied. Carré : four de réduction du fer. Schéma Alain Gallay.

Céramique

Le corpus céramique proposé constitue une référence importante pour l’histoire de la région. Formes et décors sont originaux, mais nous y découvrons une ambiance qui correspond globalement aux traditions qui ont précédé les traditions actuelles et qu’une rupture historique située aux environs du 15ème siècle AD ont fait disparaître. L’arrivée de groupes mandé est une explication localement recevable. Rappelons que c’est également à cette époque que la pression mossi en direction du nord de Burkina Faso s’accentue avec la création du Yatenga.

Coupes à pied

Quatre fragments de coupes à pied ont été découverts, dont seuls deux sont datés avec quelque précision. La première coupe, non datée, provient de l’occupation 4 de De1, la seconde, également non datée, de TST8, la troisième de l’occupation 2 de KST3 située entre 1000 et 1400 AD environ, la quatrième de l’occupation 4 de KST4 située entre 1200 et 1400 AD. Ces coupes sont géographiquement largement répandues comme le mentionne Augustin Holl, mais le Pays dogon est l’une des rares zones à fournir des contextes répondant à toutes exigences scientifiques. L’abri de Dagandouloun est probablement le site à avoir fourni l’ensemble clos le plus complet associé à ce type de poterie emblématique ; il est daté ici entre la 7ème et le 12ème siècle AD (Mayor 2003, 2011). Une réévaluation récente de la chronologie locale à partir de sites sépulcraux sous abri fournit une fourchette chronologique un peu plus large, soit 600-1450 AD, pour ce type de poterie à usage essentiellement rituel, ce qui est en accord avec les présentes données (Mayor et al. 2014).

Fours de réduction du fer

Les fours de réduction du fer découverts par Augustin Holl posent une série de questions concernant à la fois leur structure et leur datation.

Sur le plan structurel ces fours se distinguent en effet immédiatement par une série de tuyères disposées verticalement, soit au centre de la cuve, soit à la périphérie, soit enfin par des dispositifs associant les deux dispositions.

Les fours de la région de Kaya : recherches Vincent Serneels

Ce type de four se retrouve au nord du Burkina Faso dans la région de Kaya. Ces tuyères ne jouent aucun rôle dans la ventilation de la chambre de combustion par de l’air extérieur. Leur fonction a suscité de nombreuses discussions parmi les spécialistes en paléométallurgie. Leur présence en début de combustion permet de soutenir la masse du combustible dans la partie inférieure du fourneau en conservant une masse d’air facilitant l’embrasement de la partie inférieure du combustible tout en permettant à la scorie de s’infiltrer. On peut également penser que le bloc de scorie contenant ces éléments de tuyères est plus facile à casser. Ces fourneaux sont des dispositifs réutilisables pouvant fonctionner à plusieurs reprises (Serneels 2011, 40). Ces tuyères font donc partie des aménagements possibles de la cuve. Au nord-est du Burkina Faso, dans l’Oudalan, le dispositif est remplacé par une colonne verticale d’argile de plus ou moins grand diamètre ayant probablement la même fonction (Fabre 2009).

Sur le plan chronologique, le four à tuyères verticales est bien daté par les recherches de Vincent Serneels dans la région de Kaya.

1 La tradition technique KBS1 de fours à cuves simples, à scorie piégée et à utilisation unique, est datée du 7ème au 10ème siècle AD.

2. La tradition technique dite KBS2 présente des fours à tuyères verticales réutilisables et à scorie piégée. Elle est située chronologiquement entre le 11ème et le 13ème siècle AD.

3. Elle précède une tradition KBS3 située entre le 14ème et le 16ème siècle AD dont les grands fourneaux réutilisables à scorie coulée sont souvent installés en périphérie des épandages de scories de la tradition KBS2.

4. Une dernière tradition KBS4 de très petits fourneaux à scorie piégée et à usage unique se situe au 17ème siècle (Serneels 2011).

Cette chronologie bien établie remet donc en cause la datation très ancienne du fourneau à tuyères verticales de TST1 qui peut être considérée comme aberrante. Rappelons dans cette perspective que la métallurgie dogon, qui a fait l’objet de recherches très approfondie (Robion-Brunner 2010), ne commence que vers 500 AD environ. De plus, nous ne disposons d’aucun site d’habitat ou ni de sépultures ayant révélé des vestiges métallurgiques ou des objets en fer datés d’avant notre ère dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest. Seuls les premiers horizons de Dia et Djenné Jeno ont livré dans le delta intérieur du Niger des scories de forge remontant avant notre ère.

Les fours à tuyères verticales des sites étudiés par Holl dans le bassin du bassin du Mouhoun correspondent donc à la tradition sidérurgique KBS2 définie par Serneels ; ils se situent donc entre le 11ème et le 13ème siècle, ce qui coïncide parfaitement avec les datations des sites de cette région.

Histoire : les outils conceptuels

La question de l’interprétation des établissements comprenant des buttes associées et disposées en grappe se trouve au cœur des discussions initiées à propos du processus d’urbanisation. On connaît les travaux de R. McIntosh sur cette question à la suite de ses fouilles et prospections dans la région de Jenné. Selon ce dernier ces dispositions en grappe révéleraient la présence d’associations de spécialistes (agriculteurs, pêcheurs, forgerons, etc.) occupant des emplacements distincts dans une structure horizontale non hiérarchisée où la coopération assurerait la cohésion de la société selon un modèle qualifié d’hétérarchique (McIntosh 2005). Ce modèle inspire très clairement la démarche d’Augustin Holl sans que ce dernier soit très explicite à ce propos. Voyons ce qu’il en est à la fois sur le plan de la théorie et de la pratique archéologique.

Sociétés versus cultures

Sur le plan théorique toute démarche sur l’évolution des sociétés d’Afrique de l’Ouest (mais ceci est valable très généralement) se doit de retenir l’opposition proposées par Alain Testart entre sociétés et cultures (Testart 2012).

Le culturalisme affirme que toute culture est unique et insérée dans l’histoire. La notion d’arbre phylogénétique concrètement inséré dans le temps n’a de sens que dans cette perspective qui souligne l’originalité toujours renouvelée des cultures.

La notion de société est au contraire fondée sur le principe d’homologie. Ce que l’on retient pour caractériser une société est indépendant des questions d’origine. L’évolutionnisme social, est donc l’affirmation de la validité de certaines homologies. Les seules classifications sociologiquement pertinentes ne peuvent être phylogénétiques puisqu’elles reposent sur ce qui est partagé entre certaines sociétés. Les sciences sociales, si elles veulent penser évolution sociale – et non pas évolution culturelle - doivent s’efforcer de mettre en ordre chronologique des classes qui sont définies en dehors de considérations historiques.

Mécanismes, scénarios , régularités

L'opposition proposée par Alain Testart recouvre, de notre avis, notre opposition scénarios-mécanismes - régularités (Gallay 2011b).

Régularités

Nos régularités correspondent à la notion de société de Testart. Un anthropologue s’attachera d’abord à dégager les caractéristiques générales d’une organisation sociale, indépendamment des divers peuples parmi lesquels elle se rencontre. Ce type de préoccupation est indépendant de l’approche historique des scénarios. Il s’agit d’une question descriptive d’ordre morphologique.

Si la convergence n’est tout au plus qu’une gêne dans la méthodologie de la reconstitution phylogénétique, ce doit au contraire être l’objet de la plus grande attention en sciences sociales ou culturelles. Car c’est de leur étude que peut naître l’idée de lois évolutives précises du monde social.

Mécanismes

La question des mécanismes implique une réflexion sur les causes. La convergence en sciences sociales est volontiers pensée en fonction de l’existence de lois. On peut par exemple assez facilement décrire les lois qui sont à l’origine des pyramides à degré, des architectures qui apparaissent indépendamment dans différentes parties du monde en relation avec certains types de sociétés.

Tout phénomène de convergence peut, sans trop de peine, être vu comme l’effet d’une loi tendancielle générale. C’est-à-dire une loi qui tend à produire au cours du temps les mêmes effets une fois que les mêmes causes sont réunies, quoique à des rythmes différents selon les cas et jamais sans aucune certitude du résultat, celui-ci étant au mieux probable. C’est ce que Alain Testart appelle une loi évolutive.

Scénarios

Les données disponibles montrent qu’il existe des ordres de succession où une périodisation de l’histoire est possible. Les sociétés agricoles succèdent aux sociétés de chasse-pêche-cueillette. Ces successions de cultures s’actualisent dans des scénarios locaux.

Penser une évolution, c’est donc tenter de faire coïncider un ordre qui est temporel (les scénarios culturels) avec un autre qui ne l’est pas (la classification des sociétés), de moins avec un ordre qu’il est possible de situer dans le temps, mais qui n’est pas défini en fonction de lui.

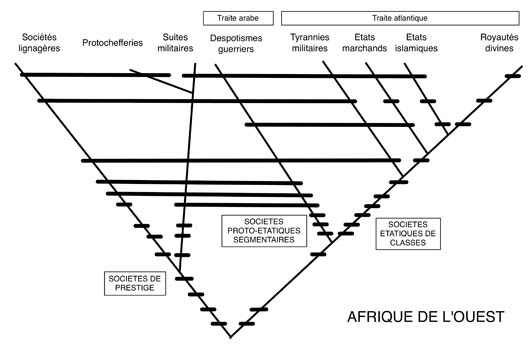

Approche cladistique

Nous avançons de notre côté que l’analyse des dynamismes des sociétés (et non des cultures) peut s’analyser dans une perspective cladistique. Nous avons tenté d’approfondir cette voie à propos des dynamiques structurelles des sociétés ouest-africaines (Gallay 2011a, 2013).. Ce travail a deux conséquences pour notre présent propos.

1. Le modèle que nous avons proposé en contestant le modèle évolutif anglo-saxon dominant, est un modèle socio-politique qui montre que la violence est omniprésente dans tous les types de sociétés, ce qui limite la portée du modèle hétérarchique de McIntosh.

2. Ce dernier doit donc être distingué des modèles portant sur l’organisation techno-économique, plus accessible à l’investigation archéologique. Il convient néanmoins d’être prudent quant à l’interprétation des vestiges et des hétérogénéités spatiales que l’on peut déceler. Une fusaïole ne fait pas un atelier de tisserands et, dans le cas qui nous occupe ici, seuls les vestiges en relation avec l’activité métallurgique, fonte et travail du fer, paraissent réellement significatifs.

Nous manquons actuellement de données factuelles concernant l’articulation des deux domaines, mais nous pouvons remarquer que le modèle proposé par McInstosh confond les deux aspects, socio-politique et techno-économique, ce qui l’amène à proposer un tableau quelque peu idyllique des sociétés ouest-africaines. Une réflexion doit donc se développer à l’avenir à ce propos, fondée sur des observations de type ethnoarchéologique.

On aurait donc les deux équivalences suivantes, consubstancielles des sociétés ouest-africaines protohistoriqes :

Coexistence : mécanismes techno-économiques = modèle hétérarchique

Affrontement : mécanismes socio-politiques = modèle hiérarchique

Les conflits engendrés par ces deux types de contraintes représentent, selon nous, le mécanisme fondamental situé à l'origine du développement structurel des sociétés sahéliennes et, au delà, de l'histoire propre à chacune d'elles. Négliger cette double contrainte c'est produire une image déformée et tronquée du Passé, comme le propose McIntosh.

Fig. 6. Arbre cladistique des sociétés ouest-africaines. Les sites étudiés par Augustin Holl sont en adéquation avec un stade culturel de type protochefferie.

Histoire : quel scénario ?

Qu’en est-il maintenant du corpus présenté par Holl, compte tenu du fait que les données chronologiques ne permettent pas réellement de proposer un scénario fin du développement des buttes d’habitat et de leurs satellites ?

Retenons tout d’abord qu’il n’existe aucun signe de hiérarchisation entre les villages et que l’auteur a raison de parler de communautés d’autosubsistance relativement autonomes tout en restant très en retrait face à des explications plus sophistiquées.

La présence de la fonte du fer à proximité des villages et proche des sources de minerai (les fouilles ne permettent pas d’évaluer l’ampleur des installations de bas-fourneaux) parlent en faveur d’une production locale de fer qui se trouve, pour des raisons techniques, à l’extérieur des villages (TST1 et KST 8 et KST11). Cette situation ne dit pourtant rien du statut de ces artisans. On sait en effet qu’en Pays dogon la collecte du minerai et la réduction peuvent être aux mains des cultivateurs, maîtres des terres. Par contre le travail de la forge est toujours le fait de forgerons spécialisés, aujourd’hui castés (Robion-Brunner 2010, 2012, Robion-Brunner et al. 2013). Le phénomène des castes, issu du monde Mandé, ne s’applique pourtant pas obligatoirement aux périodes anciennes des régions qui nous concernent ici.

Deux explications concurrentes

Deux explications de la structure des sites explorés, qui peuvent du reste se combiner, sont dès lors possibles en l’état de nos connaissances.

1. La première attribue les buttes périphériques des habitats à des familles du même groupe ethnique venues s’établir après la fondation des villages et ne bénéficiant pas de la maîtrise des terres. Ce modèle est celui que nous attribuons aux sociétés de type protochefferie.

2. La seconde voit dans les buttes périphériques des habitats d’un autre groupe ethnique. C’est le modèle que nous avons étudié à Ka In Ouro, dans le nord du Burkina Faso. On observe en effet dans cette agglomération un gros village compact dogon entouré de concessions isolées dispersées dans les environ et occupées par des familles mossi venues s’installer postérieurement, peut-être lors de la fondation du Yatenga. L’analyse de la céramique montre que traditions dogon et mossi sont à peu près représentées en proportions identiques dans toutes les habitations, ce qui ne permet pas d’identifier l’origine des habitants. L’homogénéité apparente des poteries étudiées par Holl paraît néanmoins relever d’une seule et même tradition, ce qui affaiblit cette seconde interprétation.

En conclusion

En conclusion la monographie proposée par Augustin Holl révèle un travail correctement fondé sur le plan stratégique et correspondant à une problématique d’actualité. L’auteur présente un corpus de première importance révélant une tradition céramique inconnue et des données essentielles sur l’activité métallurgique.

La mobilisation des données présente néanmoins de graves lacunes, notamment dans le traitement des informations chronologiques, ce qui hôte de la pertinence aux interprétations proposées.

La présentation quelque peu bâclée de la topographie des différents sites et des légendes de figures souvent incomplètes ne facilitent pas l’appréhension des particularités des corpus.

Enfin le travail ne tient aucun compte d’un ensemble de travaux, certes récents par rapport à une bibliographie qui ne présente aucun titre postérieur à 2009, et fait systématiquement l’impasse sur les travaux issus des chercheurs gravitant ou ayant gravité autour de l’Université de Genève. Cette lacune nous a incité à présenter ici une petite mise au point bibliographique avec une série de titres relevant de ces équipes animées par Eric Huysecom (Mayor, Ozaine, Robion-Buinner, Serneels, Gallay).

Ouvrages cités :

Brasseur, G. & Le Moal, G. 1963. Carte ethno-démographique, feuilles 3 et 4 nord. Dakar : IFAN.

Fabre, J.-M. 2009. La métallurgie du fer au Sahel burkinabé à la fin du 1er millénaire AD. Dans Crossroads/Carrefour Sahel : cultural and technological developments in first millennium BC/AD West Africa, ed. S. Magnavita, L. Koté, P. Breunig and O.A. Idé, 167-178. Frankfurt a. M.: Afrika Magna Verlag (Journal of African Archaeology, Monograph Series 2).

Gallay, A. 2011a. De mil, d'or et d'esclaves : le Sahel précolonial. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes (Le Savoir suisse, histoire 72).

Gallay, A. 2011b. Pour une ethnoarchéologie théorique. Paris: Errance.

Gallay, A. & Huysecom, E., Mayor, A., Gelbert, A. collab. 2012 (octobre). Potières du Sahel : à la découverte des traditions céramiques de la Boucle du Niger (Mali). Gollion: Infolio.

Gallay, A. 2013. Approche cladistique et classification des sociétés ouest-africaines: un essai épistémologique. Journal des Africanistes (Paris) 82, 1-2 : 209-248.

Mayor, A. 1989. Les greniers d'Afrique occidentale : essai d'ethnoarchéologie. Geneva : Dép. d'anthrop. et d'écologie de l'Université (Travail de diplôme).

Mayor, A. 2003. L'abri-sous-roche de Dangandouloun en Pays dogon (Mali) : quand et comment? In : ConstellaSion : hommage à Alain Gallay ed. M. Besse, L.-I. Stahl Gretsch and P. Curdy, 353-374. Lausanne : Cahiers d'archéologie romande (Cahiers d'archéologie romande 95), [http://archive-ouverte.unige.ch/unige:14806].

Mayor, A. 2011. Traditions céramiques dans la boucle du Niger : ethnoarchéologie et histoire du peuplement au temps des empires précoloniaux. Frankfurt am Main : Afrika Magna Verlag (Journal of African Archaeology, Monograph Series 7, Peuplement humain & paléoenvironnement en Afrique de l'Ouest ; 2), [http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17102].

Mayor, A., Huysecom E., Ozaine S. and Magnavita S. 2014. Early social complexity in the Dogon country (Mali) as evidenced by a new chronology of funerary practices. Journal of Anthropological Archaeology 34: 17-41.

McIntosh, R. J. 2005. Ancient Middle Niger: Urbanisation and the Self-Organizing Landscape.Cambridge : Cambridge University Press.

Ozaine, S. 2011. Séquence chrono-stratigraphique du tell de Sadia. SLSA/FSLA Jahresbericht : 104-114.

Robion-Brunner, C. 2010. Forgerons et sidérurgistes en pays dogon.Frankfurt am Main : Africa Magna Verlag. (Journal of African Archaeology, Monograph Series 3, Peuplement humain & paléoenvironnement en Afrique de l'Ouest 1).

Robion-Brunner, C. 2012. Enjeux et apports des données ethnohistoriqes à une reconstitution historique de la sidérurgie ancienne du Pays Dogon (Mali). In : Palethnologie de l’Afrique. TRACES, Laboratoire travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés 4, ed F.-X. Fauvelle-Aymar, 213-236.

Robion-Brunner C. 2012, Lecture historique, économique et spatiale de la production sidérurgique : les sites de réduction du village de Wol (pays dogon, Mali). In : Métallurgie du fer et sociétés africaines, ed. C. Robion-Brunner and B. Martinelli, 125-140. Oxford: Archaeopress, BAR International Series 2395.

Robion-Brunner, C., Serneels, V., Perret, S., 2013, Variability in iron smelting practices: confrontation of technical, cultural and economic criteria to explain the metallurgical diversity in the Dogon area (Mali). In: The World of Iron, ed. T. Humphris, 257-265. Rehren. London, Archetype Publications.

Serneels, V., Timpoko Kiénon-Kaboré, H., Koté, L. Kouakou Kouassi, S., Ramseyer, D. and Simporé L. 2011. Origine et développement de la métallurgie du fer au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire : premiers résultats sur le site sidérurgique de Korsimoro (Sanmatenga, Burkina Faso). SLSA/FSLA Jahresbericht : 23-54.

Testart, A. 2012, Avant l’histoire : l’évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. Paris: Gallimard.