NOTES DE LECTURES

Genève, mai 2015

Pour une problématique ethnoarchéologique

A propos des livres de

BAROIN, C. 2003

Les Toubou du Sahara central. Paris : Vent du Sable (coll. Initiation aux cultures nomades).

CHAPELLE, J. 1982

Nomades noirs du Sahara : les Toubous. Paris : l’Harmattan.

Un des enjeux de l’ethnoarchéologie : trouver dans le présent des faits matériels susceptibles d’être analysés au niveau archéologique et qui aient une signification sociale et politique.

Nous devons donc tester la possibilité d’utiliser des données ethnologiques subactuelles pour les appliquer à la compréhension des faits archéologiques du passé en l’occurrence le contexte social et politique du développement du monumentalisme funéraire ou rituel, qu’il soit mégalithique ou non mégalithique.

Dans cette optique le Sahara et l’Ethiopie constituent un terrain particulièrement favorable, notamment pour y étudier le marquage du cheptel comme expression d’une société lignagère acéphale. Le corpus retenu comprend les sociétés du phylum nilo-saharien (Toubou, Turkana, Nuer) et de la famille est-couchitique du phylum afro-asiatique (Ethiopie). Ces données sont confrontées à l’ethnologie du monde berbère (phylum afro-asiatique).

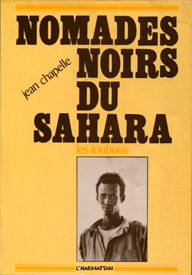

Fig. 1. Le marquage du bétail comme expression d’une société pastorale lignagère acéphale : argumentation.

Proposition Po

Contexte ethnographique

P01. Contexte ethnographique : les Toubou comme société acéphale

La société est composée de clans de descendance patrilinéaire sans assise territoriale. Les campements sont des juxtapositions provisoires d’unités familiales indépendantes.

Les Toubou forment une société acéphale. On peut la qualifier d’ « anarchique », non parce qu’elle est dénuée de chefs, mais parce que ces chefs sont sans influence. Ces derniers sont des hommes comme les autres qui ont été mis en avant par les circonstances, migration, expéditions guerrières, etc., et qui sont, par la suite, devenus fondateurs de clans. Ce sont, au sens de Testart (2005), des chefs sans pouvoir selon la conception de Clastre. Les tombes de ces derniers peuvent présenter un certain monumentalisme.

Les Toubou pratiquent deux sortes d’affrontements guerriers : la vendetta au plan intérieur qui se résout par des compensations en bétail et la razzia externe centrée sur le vol du bétail (Chapelle 1982, Baroin 2003). La possibilité de pratiquer la vendetta signe l'absence d'un pouvoir coercitif.

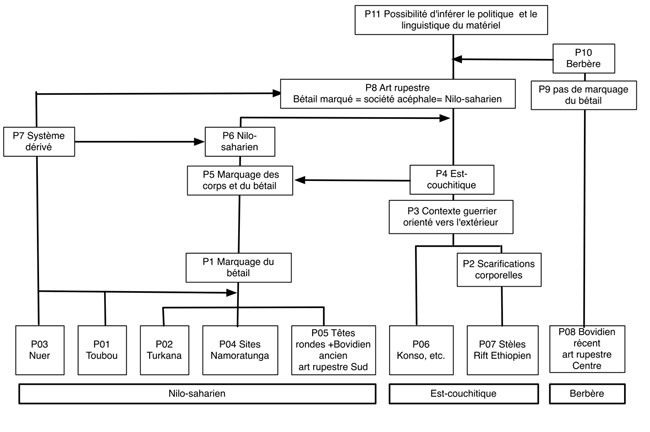

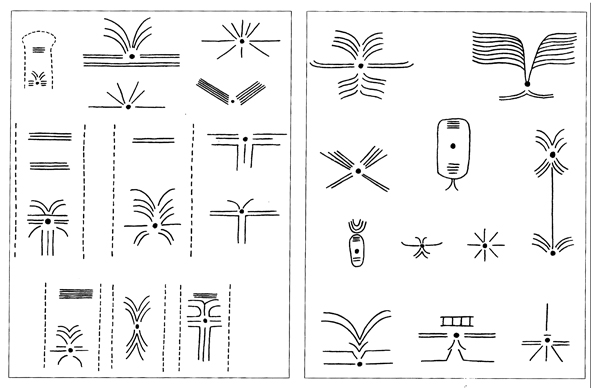

« Le clan se caractérise par six attributs : un nom, une tradition historique, un habitat, un surnom, un interdit et, surtout, une marque de bétail (…). Mais dans la vie quotidienne, les marques du bétail sont de loin, l’attribut du clan le plus important (…). Ces marques sont des dessins géométriques simples, imprimés à l’aide d’une barre de fer rougie sur telle ou telle partie de l’animal. Chaque marque se caractérise par son nom, son emplacement sur le corps de la bête, et son tracé : celui-ci évoque souvent, de façon stylisée, l’objet dont la marque porte le nom. Chaque clan possède une marque qui lui est propre, ou une association spécifique de marques diverses dont certaines peuvent être empruntées à d’autres clans. (L’éleveur) y ajoute souvent une des marques du clan de sa mère ou de sa femme, ou celle d’un clan voisin dont il cherche la protection. » (Baroin 2003, p. 144-145)

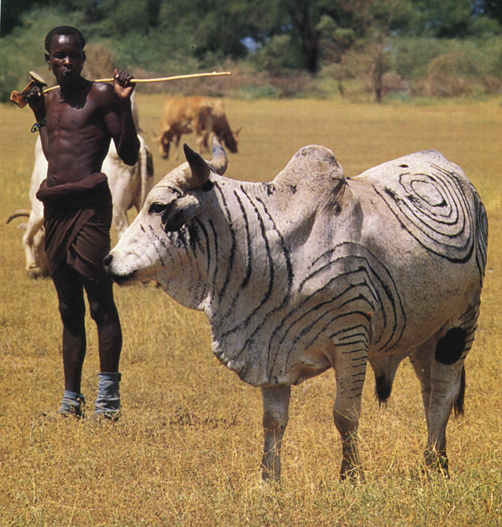

On notera que les Toubou distinguent leur bétail, chameaux et bovidés, par des scarifications à signification clanique (Baroin 1972).

Fig. 2. Yogoum, Toubou du Niger. Vache marquée avec les signes du clan. Marque nei (un trait) sur la joue, marque lam alif sur le flanc (grande croix), marque kurkia agozo (trois traits) sur la jambe (Baroin 1972, photo 7).

P02. Contexte ethnographique : les Turkana comme société acéphale

Les Turkana, arrivés tardivement vers 1600 AD dans la zone du lac Turkana, forment une société pastorale acéphale et pratiquent le marquage du bétail. Seuls 8 des 166 signes gravés sur les monolithes des tombes Namoratunga et sur les rochers des environs se retrouvent dans le corpus des signes utilisés pour le marquage des vaches turkana et ces signes sont les plus simples : cercles, doubles cercles, cercles concentriques, cercles barrés, doubles traits, etc. (Russel, Kiura 2011). Selon Lynch et Donahue (1980) les Turkana disent qu’ils ne sont pas responsables de ces gravures, mais reconnaissent 99 des 142 motifs alors recensés.

Fig. 3. Vache turkana portant des scarifications géométriques (Pavitt 1997, p. 128).

P03. Contexte ethnographique : les Nuer comme système politique lignager

Parmi les populations de langues nilo-sahariennes les Nuer occupent une place à part car cette population présente une organisation politique lignagère complexe mettant en parallèle la structure lignagère (clan, lignages maximum, lignages majeurs, lignages mineurs, lignages minimaux) et une organisation territoriale hiérarchisée (tribu, sections primaires, sections secondaires, sections tertiaires, communautés de villages). Cette structure permet d’isoler certains lignages dominants autour desquels s’organisent les villages (Evans Pritchard 1994).

Comme les Toubou, les Nuer pratiquent deux sortes d’affrontements guerriers : la vendetta au plan intérieur, qui se résout par des compensations en bétail et la razzia externe centrée sur le vol du bétail et visant notamment les Dinka. Les individus razziés sont immédiatement assimilés aux lignage des Nuer. La vendetta est ici exacerbée.

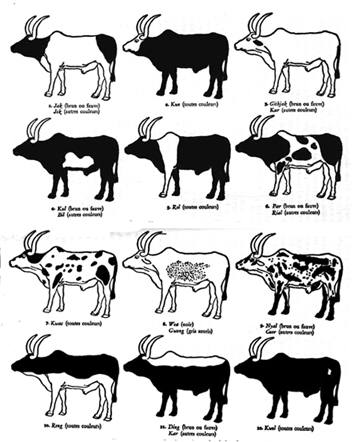

Le bétail n’est pas marqué en fonction des lignages ou de quelques autres divisions sociales. Les bêtes ne sont distinguées que par leurs robes naturelles. Ces dessins permettent de reconnaître certains individus auxquels les hommes s’identifient (bœuf préféré). Le marquage est donc à la fois naturel (le pelage) et individuel (l’expression d’un individu). Cette situation contraste avec celle des Toubou où le marquage est culturel (le signe) et collectif (l’expression d’un clan).

Fig. 4. Classification des robes naturelles du bétail chez les Nuer (Evans-Pritchard 1994, fig. 10).

P04. Contexte ethnographique : les Konso comme « démocratie primitive » éthiopienne

Dans le Rift éthiopien vivent un certain nombre de populations, dont les Konso, dont on a dit qu’elles constituaient des « démocraties primitives ». Ce système socio-politique est caractérisé par un système de classes générationnelles transversales (système gada) différent des système propres aux populations nilotiques dans lesquelles les individus appartiennent à une même classe toute leur vie, et une orientation guerrière tournant autour du rôle important joué par des guerriers prestigieux considérés comme des héros. Les classes générationnelles éliminent toute possibilité de hiérarchisation de cette société dirigée par des conseils (Hallpike 2008, Gallay à paraître).

Contexte archéologique

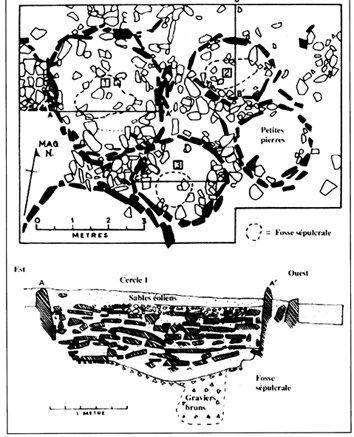

P05. Les sites Namoratunga du lac Turkana (Kenya)

Les sites mégalithiques Namoratunga du lac Turkana, datés du 3ème millénaire cal BC, présentent sur certaines pierres des gravures que l’on peut considérer comme des marques de bétail. Les pasteurs Turkana, bien qu’arrivés tardivement dans la région, confirment cette hypothèse. Le monumentalisme de cette zone paraît très différent du monumentalisme du Rift éthiopien (Lynch, Robbins 1977, 1978, Sopper, Lynch 1977, Lynch, Robbins 1977, 1978, 1979, Lynch, Donahue 1979, Sopper 1982, Robbins 2006, Hildebrand et al. 2011, Hildebrand, Grillo 2012, Russel, Kiura 2011).

Fig. 5. Plateforme funéraire de type Namoratunga (Joussaume, 2007, fig. 230).

P06. Les sites à stèles du Rift éthiopien

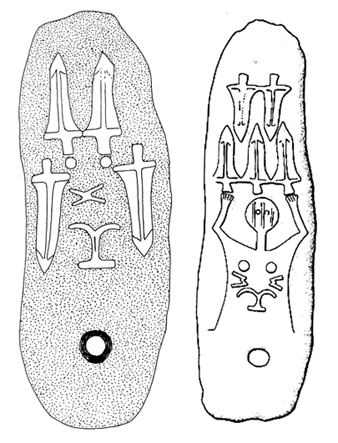

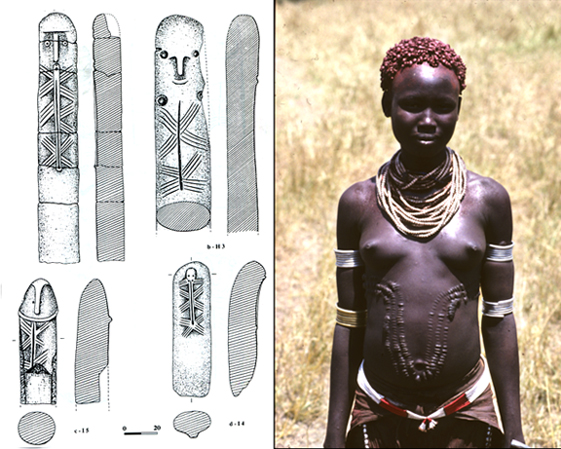

Dans le Rift éthiopien se rencontrent un grand nombre de stèles associées ou non à des sépultures. Ces stèles présentent souvent des formes phalliques (Tuto Fela) et des gravures qui trouvent leurs pendants dans les scarifications des femmes nilotiques de la vallée de l’Omo, Mursi notamment. Ces gravures, associées à des représentations de seins, ont clairement une connotation féminine et coexistent avec des représentations de poignards (Tiya) (Joussaume 1995, 2007, 2012, 2013).

Fig. 6. Stèles de Tiya et de Lémo-Miya (Ethiopie) associant scarifications féminines et figures de poignards (Joussaume 1995, fig. 157 et 88).

Fig. 7. Figures de Tiya (Joussame 1995, fig. 158), au centre, et scarifications de femmes dinka (Ryle 1982, fig. p. 70 et 71).

Fig. 8. Gravures relevées par F. Azaïs et R. Chambard sur les stèles du Sidamo (Etiopie) (Jossaume 1995, fig. 165 et 166)

Fig. 9. Stèles phalliques de Tuto Fela (Joussaume 2007, fig. 26) et jeune femme karoo de la vallée de l’Omo (photo A. Gallay).

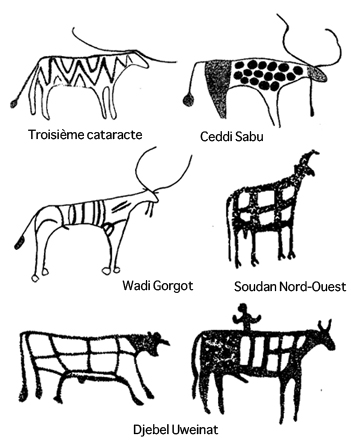

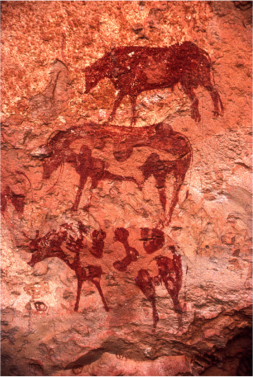

P07 Les rupestres sahariens « méridionaux » : Têtes rondes et Bovidien ancien

Les massifs méridionaux du Sahara, Aïr, Tibesti, Ennedi présentent, dans leurs deux phases les plus anciennes dites « négroïdes », soit les étapes des Têtes rondes (6200-5300 cal BC) et du Bovidien ancien (5300-4000 cal BC), des représentations portant des marques géométriques. On retrouve de telles représentations plus à l’Est au Soudan et dans le bassin du Nil.

Fig. 10. Gravures de vaches ornées, bassin du Nil, Soudan et Djebel Uweinat (Allard-Huard 2000).

Fig. 11. Gravures de vaches ornées, Ennedi, Tibesti et Borkou (Allard-Huard 2000). En haut à droite : Ennedi, vache ornée associée à une figure de type "têtes rondes".

P08 Les rupestres sahariens « centraux » : Bovidien récent

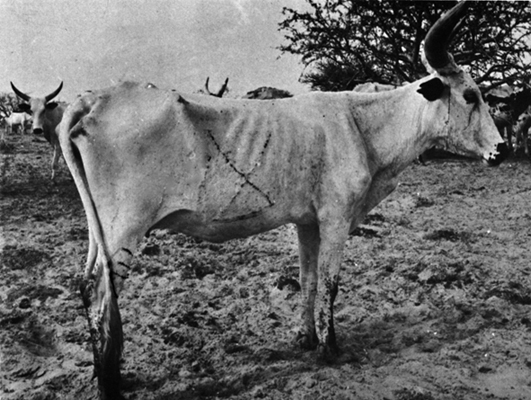

A l’opposé, les représentations de vaches des massifs centraux sahariens datant du Bovidien récent dit « europoïde » (4000-2200 cal BC) ne présentent pas ce type de marquage. Les troupeaux sont ici représentés dans leurs robes naturelles.

Fig. 12. Tadrart algérienne. Vaches présentant leurs robes naturelles. Bovidien récent (Photo A. Gallay).

Propositions Pn, inférences

P1. Extension géographique du marquage du bétail

Le marquage du bétail repérable, tant au niveau ethnologique que dans les représentations rupestres, occupe une large zone géographique allant de l’Ethiopie et du Kenya à l’Ennedi et à l’Aïr en passant par le bassin du Nil et le Soudan. La situation plus à l’Ouest dans les massifs sahariens centraux (Hoggar, Tassili, Acucas, Messak) pour les représentations rupestres les plus anciennes est plus difficile à analyser. Les peintures du style têtes rondes ne présentent que peu de figures de bovidés, tout comme les gravures du Messak au Fezzan lybien, dont les tracés gravés sont souvent difficiles à analyser. La situation pour les plus anciennes gravures bovidiennes l’Adrar des Iforas reste à évaluer.

P2. Extension géographique des représentations de scarifications corporelles.

Les représentations gravées sur stèles que l’on peut mettre en relation avec des scarifications corporelles féminines sont limitées au Rift éthiopien et se rencontrent notamment sur le site de Tiya.

P3. Signification fonctionnelle des représentations de scarifications

Dans le Rift éthiopien, les représentations de scarifications féminines se rencontrent dans un contexte de représentations phalliformes exaltant le courage guerrier et le statut de héros. L’interprétation de cette iconographie reste délicate, mais le fait que les scarifications ne concernent pas le marquage corporel des populations qui ont érigé les monolithes (dans l'hypothèse d'une certaine stabilité du vêtement) parlent en faveur de la commémoration d’actions guerrières visant les populations nilotiques voisines, Mursi, Karoo, etc. Cette situation doit être soulignée, car, aux époques récentes, la guerre ne concernait essentiellement que le milieu ethnique interne, comme c’était le cas des affrontements entre « villes » konso (Hallpike 1970).

P4. Stèle à représentation de scarifications rattachables à la famille linguistique Est-couchitique.

Les stèles à marquage corporel du Rift éthiopien doivent être rattachées aux populations de la famille linguistique Est-couchitique de type démocratie primitive, même sur les signes renvoient aux scarifications des populations nilotiques.

P5. Association marquage du bétail et marquage du corps

Les données de l’art rupestre et de l’ethnologie montrent que les populations qui marquent leur bétail ornent également leurs corps de peintures et/ou de scarifications spectaculaires. Le marquage du corps peut néanmoins exister seul comme c’est le cas chez les Nuer (Evans-Pritchard 1994, photo 3).

P6. Marquage du bétail et marquage du corps rattachables au phylum nilo-saharien.

Les données de l’art rupestre et de l’ethnologie montrent que les populations qui marquent leur bétail et leurs corps de peintures ou de scarifications peuvent être rattachées au phylum linguistique nilo-saharien. Par opposition, les Peul qui se rattachent à la famille linguistique Nord-atlantique du phylum Niger-Congo marquent leur bétail par des entailles sur les oreilles.

P7. Place secondaire des Nuer comme organisation lignagère

Le système Nuer montre que l’organisation lignagère joue un rôle très important dans l’organisation clanique et territoriale.

Cette situation pourrait être un fait de descendance avec modification dont il convient néanmoins de tenir compte au sein de l’anthropologie des populations nilo-sahariennes. On ne possède pourtant aucun argument pour situer les Nuer par rapport aux Toubou au plan évolutif (au sens de Testart 2012). Il est donc difficile de dire quel type d’organisation peut être considéré comme archaïque et quel type comme dérivé.

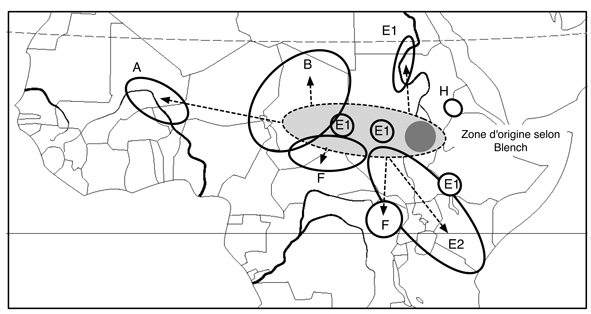

P8. Art rupestre : bétail marqué comme expression d’une société acéphale appartenant au phylum Nilo-saharien

D’une manière générale on peut considérer les populations qui ornent leur bétail et leur corps de peintures et/ou de scarifications spectaculaires révèlent une société acéphale comparable à celle des Toubous actuels une fois la question des classes subordonnées (artisans, travailleurs des palmeraies, esclaves) écartée. Ces populations sont rattachables au phylum linguistique nilo-saharien.

Fig. 13. Expansion de langues du phylum nilo-saharien selon la proposition de Blench 2006 et Heine, Nurse 2004. A. Songhaï, B. Saharien (dont Teda/Toubou),E. Soudanique oriental (E1. Nubien, E2. Surmique), F. Soudanique central, H. Kumana. Carte A. Gallay.

P9. Extension géographique : pas de marquage du bétail dans les massifs centraux

Par opposition, on peut identifier au plan géographique une vaste zone du Sahara central comprenant notamment les représentations rupestres bovidiennes les plus récentes du Hoggar, du Tassili et de l’Acucas où le bétail n’est pas marqué (Dupuy, Denis 2011).

P10. Absence de marquage du bétail comme expression du monde berbère

Cette dernière zone (P9) correspond probablement à des populations de langues berbères qui possèdent d’autres types d’organisations sociales et qui ne marquent pas leur bétail d’ornements spectaculaires.

Conclusion

P11. Les sociétés actuelles africaines peuvent servir à penser le Passé et à interpréter les vestiges archéologiques, notamment les représentations rupestres, en termes de structures sociales et politiques et en termes d’appartenance linguistique.

Bibliographie

ALLARD-HUARD, L. 2000. Nil-Sahara, dialogue rupestres 2 : l’homme innovateur. Divajeu : chez l’auteur

BAROIN, C. 1972. Les marques de bétail chez les Daza et les Azza du Niger. Niamey : Centre nigérien de recherches en sciences humaines (Etudes nigériennes, 29.

BAROIN, C. 2003. Les Toubou du Sahara central. Paris : Vent du Sable (coll. Initiation aux cultures nomades).

BLENCH, R. 2006. Archaeology, Language, and the African Past. Lanham, New York, Toronto, Oxford : Rowman & Little field Publishers, Inc. (Altamira Press).

CHAPELLE, J. 1982. Nomades noirs du Sahara : les Toubous. Paris : l’Harmattan

DUPUY, C., DENIS, B. 2011. Les robes des taurins dans les peintures de la Tassili-n-Ajjer (Algérie) : polymorphisme ou fantaisie ?. Les cahiers de l'AARS, p. 29-46.

EVANS-PRITCHARD, E. E. 1994. Les Nuer : description des modes de vie et des institutions politiques d’un peuple nilote. Paris : Gallimard.

GALLAY, A. à paraître. Les Konso et les diverses populations de langues est-couchitiques (Rift éthiopien) sont-ils des démocraties primitives ? Table ronde : les mégalithismes vivants du sud de l’Ethiopie : approches ethno-archéologiques. Strasbourg 19 mai 2015.

HALLPIKE, C. R. 1970. Konso Agriculture. Journal of Ethiopian Studies 8,1, p. 31-43

HEINE, B., NURSE, D. (eds) 2004. Les langues africaines. Paris : Karthala.

HILDEBRAND, E. A., SHEA, J. J., GRILLO, K. M. 2011. Four middle holocene pillar sites in West Turkana, Kenya. Journal of field archaeology, 36, 3, p. 181-200.

HILDEBRAND, E. A., GRILLO, K. M. 2012. Early herders and monumental sites in eastern Africa : dating and interpretation. Antiquity, 86, p. 338-352.

JOUSSAUME, R. (ed) 1995. Tiya, L’Ethiopie des mégalithes : du biface à l’art rupestre dans la corne de l’Afrique. Chauvigny : Association des publications chauvinoises (coll. Mémoires 11).

JOUSSAUME R. (ed.) 2007. Tuto Fela et les stèles du sud de l’Ethiopie, Paris: éd. Recherches sur les les civilisations.

JOUSSAUME, R. 2012. Les cimetières superposés de Tuta Fela, en Pays Gedeo (Ethiopie), et quelques réflexions sur le site de Cheba-Tutitti. In : Fauvelle-Aymar, F.-X. (ed) : Palethnologie de l’Afrique, P@lethnologie 4. p. 84-110.

JOUSSAUME, R. 2013. Files de pierres dressées dans le sud de l’Ethiopie et au nord du Kenya. Afrique, archéologie, art (Paris) 9, p. 85-99.

LYNCH, B.M., ROBBINS, L. H. 1977. Animal brands and interprétation of rock art in East Africa. Current anthropology, 18, 3, p. 538-539.

LYNCH, B.M., ROBBINS, L. H. 1979. Cushitic and nilotic prehistory : new archaeological evidence from north-west Kenya. The journal of african history, 20, 3, p. 319-328.

LYNCH, B. M., DONAHUE, R. 1980. A statistical analysis of two rock-art sites in northern Kenya. Journal of field archaeology, 7, 1, p.75-85.

PAVITT, N. 1997. Turkana : les nomades de la mer jade. Londres : Harvill Press.

ROBBINS, L. H. 2006. Lac Turkana archaeology : the Holocene. Ethnohistory, 53,1, p. 71-93.

RUSSEL, T., KIURA, P. 2011. A re-consideration of the rock engravings at the burials site of Namoratung’a South, northern Kenya and their relationship to modern Turkana livestock brands. South african archaeological bulletin, 66, 194, p. 121-128.

RYLE, J. 1982. Les guerriers du Nil Blanc : les Dinka. Amsterdam : éditions Time-Life (coll. Peuples en péril).

SOPPER, R. 1982. Archaeo-astronomical cushitic : some comments. Azania 17, p. 145-162, p. 145-157.

SOPER, R., LYNCH, M. 1977. The Stone-circle Graves at Ng’amoritunga, Southern Turkana District, Kenya. Azania, 12, p. 193-208.

TESTART, A. 2005. Eléments de classification des societies. Paris: Errance.

TESTART, A. 2012. Avant l’histoire : l’évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. Paris : NRF, Gallimard (coll. Bibliothèque des sciences humaines).