NOTES DE LECTURES

Genève, mai 2016

DE BEAUNE, S. 2016

Qu'est-ce que la préhistoire. Paris : Gallimard (Folio, Histoire)

Sophie de Beaune me fait l'honneur de me consacrer plusieurs pages dans son livre « Qu'est- ce que la préhistoire ? » (notamment p. 167-171), pages dans laquelle elle met explicitement en doute les choix épistémologiques qui guident mes recherches. Il est intéressant de noter qu'elle reprend pratiquement, à plusieurs années de distance, les critiques que Paul Courbin (1988) - le fouilleur de l'Agora d'Athènes et auteur du livre « Qu'est-ce que l'archéologie » (1982) - avait adressées à mon livre « L'archéologie demain » (1986) :

« On peut douter que l'archéologie aille vers la découverte de « lois universelles », vers un scientisme de plus en plus poussé. C'est là une direction qui a déjà été tentée avec assez d'insuccès dans un passé récent : par l'archéologie d'hier. » (Courbin 1988, p. 385)

La persistance des mêmes mises en causes dans une large frange du monde archéologique et anthropologique et sur le long terme m'incite à proposer aujourd'hui cette petite mise au point, une opportunité fournie par le livre de Sophie de Beaune, non parce que la discussion présentée apporte des éléments nouveaux au dossier, mais parce que sa réaction est typique d'une totale mécompréhension de mes démarches, mécompréhension du reste assez largement partagée. Il est assez désolant de ne pas être mieux compris après tant d'articles et de livres consacrés au sujet (pour une dernière mise au point : Gallay 2016a).

Selon Sophie de Beaune :

Alain Gallay et les tenants des démarches comparables idéalisent ingénument des disciplines expérimentales qui ne leur paraissent infaillibles que parce qu'ils les voient de loin et se méprennent sur le statut de leur propre discipline.

Ayant une formation de naturaliste, j'ose espérer avoir vu le domaine de l'expérimentation d'assez près, quant à mes méprises concernant l'archéologie, voyons ce qu'il en est plus avant en reprenant (en italiques) les principales critiques de l'auteur.

1. Alain Gallay est un adepte des démarches top-down

Plutôt que d'utiliser des « modèles prêts à penser » de plus en plus d'archéologues prennent aujourd'hui conscience qu'ils ont plutôt intérêt à partir des données archéologiques elles mêmes pour tenter de saisir quelque chose de la société étudiée. Ils pratiquent ainsi largement l'abduction. C'est la voie bottom-up.

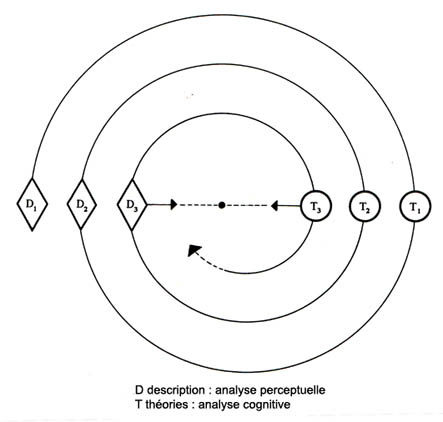

Fig. 1. Relations entre analyse perceptuelle D (description) et analyse cognitive T (théorie) (Gardin 1970, p. 373).

On peut répondre de deux manières à cette objection :

Dans les année 60, lorsque les adeptes de la New Archaeology proposent de se mouler dans une démarche hypothético-déductive de type top-down, il s'abusent eux-mêmes car s'ils présentent effectivement leurs travaux sous cette forme, il est évident que la démarche intellectuelle qu'ils ont suivie est exactement inverse.

On sait que toute démarche de connaissance est un perpétuel aller-retour entre des modèles « bons à penser » (légère modification du terme pour éviter la connotation dénigrante) et des observations empiriques. Il y a trop longtemps que l'on a admis la réalité d'un tel processus pour revenir sur le sujet. Ceci est valable aussi bien pour les interprétation de « petits faits » que pour les grandes théories.

« La découverte de la forme d'un phénomène naturel ou social (les modèles bon à penser et non prêt à penser) est donc canalisée, guidée par l'ensemble des observations dont nous disposons. On ne peut pas se contenter d'observations isolées pour la valider. L'induction est le nom donné par Francis Bacon à l'entièreté du processus expérimental, orienté sur la forme d'une propriété naturelle. » (Franck 2015, p. 305)

Peut-être faut-il rappeler que Francis Bacon est le fondateur de la science moderne.

2. Pour Alain Gallay les lois de fonctionnement des faits humains sont du même ordre que les faits de la nature. Il est temps de considérer l'archéologie comme une science de la nature.

Le fait qu'il existe des lois de fonctionnement des faits humains du même ordre que les lois de la nature est contestable. L'espèce humaine dont l'univers n'est plus directement connecté à la biologie.

Le fait que j'aie pu préciser la façon dont on peut raisonner sur des phénomènes inscrits dans la durée en prenant exemple sur les sciences de la nature n'implique aucunement que les « lois humaines » soient le reflet des lois de la nature. L'épistémologie proposée se situe à un niveau d'abstraction supérieur ; elle est une extrapolation qui, en tant que telle, peut s'appliquer à des réalités totalement différentes. Elle est valable pour une très large série de phénomènes définis selon des optiques variées, optiques fondant les divers domaines de la connaissance, irréductibles les uns aux autres.

http://www.archeo-gallay.ch/7a_Lectures18.html

« En science, il y a généralement un lien entre le point de vue où l'on se place, la question à laquelle on s'intéresse, et la théorie qu'on cherche à vérifier (…). Nous ne pouvons éviter d'adopter un point de vue sélectif et, le pourrions-nous, ce ne serait pas souhaitable, car nous aurions une masse de documents disparates et non une description plus « objective ». » (Popper, cité dans Testart 1991, p.14)

Il y a du reste chez ceux qui critiquent cette approche une confusion entre sciences expérimentales et sciences de la nature. Les sciences de la nature ne se réduisent pas à l'expérimentation, elles sont également des sciences d'observation de phénomènes qui se déroulent dans le temps et c'est pour cela que ces disciplines m'intéressent.

Il est d'autre part faux de dire que les sciences humaines se situent en dehors de toute possibilité d'expérimentation. L'ethnoarchéologie peut faire appel à des protocole d'observation semi-expérimentaux parfaitement maitrisables (pour la poterie, voir par exemple Roux, Corbetta 1990).

3. Alain Gallay admet qu'il existe des invariants d'ordre historique

Les historiens savent bien qu'il n'y a pas d'invariants historiques. Non seulement il n'existe pas d'histoire universelle, mais l'évolution historique n'a rien d'inéluctable ni de prévisible.

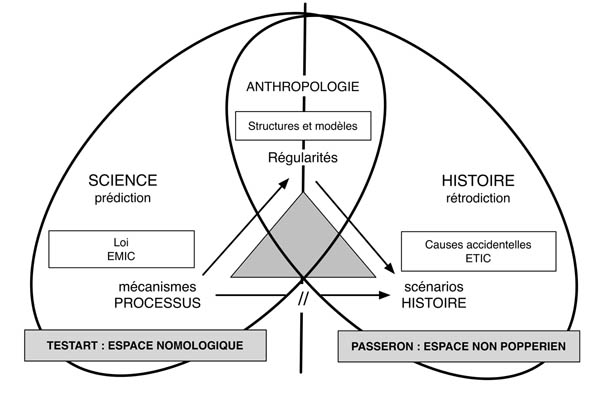

Fig. 2. Place de l'histoire dans l'ensemble du processus de connaissance.

Cette vue est défendue notamment par Passeron dans « Le raisonnement sociologique : l'espace non poppérien du raisonnement naturel » (1991), abondamment cité dans le livre.

Il s'agit d'un des plaidoyers les plus riches et les plus argumentés en faveur de l'irréductibilité de l'histoire, plaidoyer auquel j'adhère pleinement. Mais ce type d'approche n'épuise aucunement le domaine des sciences humaines qui ne sont pas uniquement des sciences historiques, pas plus que les sciences naturelles ne sont que des sciences expérimentales. On n'a pas découvert le mouvement des planètes en expérimentant. Je me suis du reste largement expliqué sur ce sujet en opposant ce type d'approche à celle d'Alain Testart :

http://www.archeo-gallay.ch/7a_Lectures24.html

La partie gauche du schéma de la figure 2 pose certainement une série de questions, non pas parce qu'elle est non justifiée, mais pour deux raisons :

1. Parce que la recherche peut très bien fonctionner en se centrant sur la partie droite, soit sur la relation structures-scénarios, et en ignorant (provisoirement) la partie gauche.

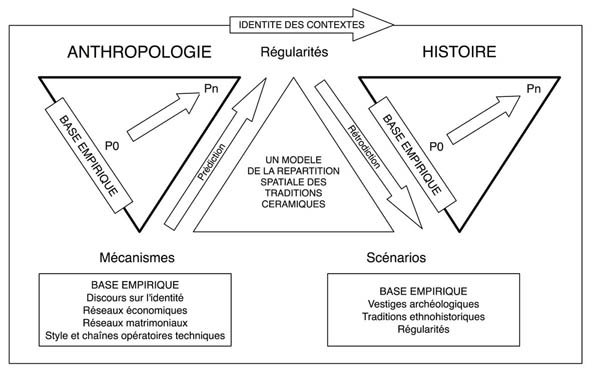

2. Parce que les anthropologues ne se sont guère intéressés à cette question et n'y ont pas réfléchi. Nous avons nous même adopté une solution d'attente qui mobilise au niveau des mécanismes des faits sociaux antécédents, un précepte retenu par Durkheim, comme nous avons choisi de le faire dans nos études sur la céramique africaine (fig. 3 et Gallay 2011, fig. 7.1, p. 304).

Fig. 3. Problématique ethnoarchéologique retenue pour l'analyse de la céramique traditionnelle actuelle de la Boucle du Niger (Mali).

4. Alain Gallay admet que les sciences exactes fonctionnent de manière moins intuitive que les sciences historiques.

L'idée que les raisonnements en sciences exactes fonctionnent de manière moins intuitive qu'en sciences humaine est naïve. En réalité, l'intuition et le tâtonnement sont à l'œuvre autant dans les sciences exactes que dans les sciences historiques.

J'adhère à ce point de vue, mais il ne faut pas se tromper d'échelle. La connaissance nécessite un certain nombre de règles sur lesquelles je ne reviendrai pas ici et ces règles me semblent souvent moins bien appliquées dans les sciences dites humaines.

5. Alain Gallay considère que l'ethnoarchéologie est une science expérimentale.

L'ethnoarchéologie n'est qu'une discipline d'observation, elle ne peut être une science expérimentale.

Plutôt que de longues digressions théoriques, voyons, à l'occasion de mes recherches actuelles comment, en pratique, je procède. L'analyse du phénomène mégalithique éthiopien (Gallay 2016b et c) m'a en effet incité à étendre la problématique utilisée pour analyser le monumentalisme, funéraire ou non, à l'ensemble du Sahara et du Sahel (Gallay à paraître).

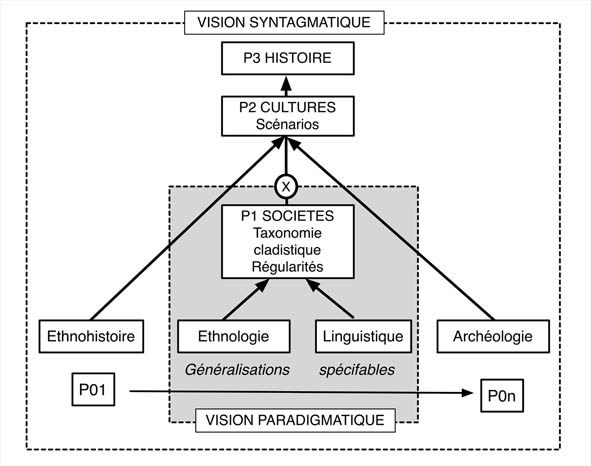

Fig. 3. Schéma d'orientation pour une construction logiciste abordant la question de l'évolution des sociétés de la partie septentrionale du continent africain, Sahara, Sahel et Ethiopie. Le point X correspond à la jonction entre le domaine paradigmatique et le domaine syntagmatique, point où se situe une démarche qui pourrait être qualifiée de top-down (Schéma Alain Gallay).

Nous pouvons définir une démarche en quatre points qui intègre les données ethnoarchéologiques.

1. Une démarche ethnographique actualiste (P0)

Le monumentalisme saharien et sahelien doit être situé par rapport à un certains nombre de paramètres actualistes, parmi lesquels il convient de distinguer les sociétés précoloniales occupant la zone (Konso, Nuer, Shilluk, Toubou, Touareg, etc.), décrites selon des critères précis (Testart 2010) et les données linguistiques (relations avec les différentes langues des phylum afro-asiatique et nilo-saharien). Le contexte linguistique permet de contextualiser/spécifier les inférences retenues.

http://www.archeo-gallay.ch/7a_Lectures25.html

2. Une démarche anthropologique. Définir la structure dynamique du phénomène (P1).

En suivant Testart (2012) on distingue les sociétés (nos régularités) des cultures (nos scénarios). L'analyse des données centrées sur les types de sociétés permet seule une approche évolutionniste. La démarche cladistique (fondée sur la notion de descendance avec modification) est à nos yeux l'instrument adéquat pour de type d'analyse (Gallay 2012).

http://www.archeo-gallay.ch/7a_Lectures13.html

3. Une démarche historique (P2)

Sur cette base nous pouvons insérer le développement du monumentalisme dans un scénario historique.

4. Une perspective évolutionniste (P3)

L'élargissement des résultats éthiopiens à l'ensemble de la bande saharienne et sahélo-soudanaise et l'intégration des données acquises sur le mégalithisme sénégambien montre que le mégalithisme ne s'insère pas facilement dans la taxonomie cladistique décrivant la dynamique évolutive des sociétés et ne constitue donc pas, dans cette perspective, un clade homogène. Le mégalithisme caractérise en effet des types distincts de sociétés holocènes placées entre les sociétés de chasseurs-cueilleurs et les sociétés étatiques. Cette question reste néanmoins ouverte en l'état actuel des investigations.

Cette procédure suscite les remarques suivantes :

1. La démarche se situe dans la partie droite du schéma de la figure 2, soit au niveau de la relation entre formes (structures) et scénarios.

2. Le processus est globalement empirico-inductif (bottom-up).

3. La contextualisation linguistiques des références ethnographiques montre que nous ne cherchons pas, dans ce cas, des lois universelles et encore moins des lois biologiques, ce qui serait ridicule.

3. La démarche hypothético déductive (top-down) se situe à l'articulation de domaine paradigmatique et syntagmatique (point X) et ne constitue qu'une petite partie de l'analyse.

4. En aucune étape de la démarche nous trouvons de démarche « expérimentale » dans le sens restreint des sciences dures.

Références

Courbin, P. 1982. Qu'est-ce que l'archéologie ? Paris : Payot.

Courbin, P. 1988. Alain Gallay, l'archéologie demain. Paris, Belfond, 1986, 320 p. Revue archéologique 2, Comptes rendus bibliographiques, p. 381-385.

Franck, R. 2015. Faut-il se défaire des connaissances vulgaires dans la recherche ? In : Walliser, B. (ed.). La distinction des savoirs. Paris : EHESS (Enquête), p. 297-309.

Gallay, A. 1986. L'archéologie demain. Paris : Belfond. (Belfond/Sciences).

Gallay, A. 2011. Pour une ethnoarchéologie théorique. Paris : Errance.

Gallay, A. 2012. Approche cladistique et classification des sociétés ouest-africaines: un essai épistémologique. Journal des Africanistes (Paris) 82, 1-2, p. 209-248.

Gallay, A. 2016a. Construire une paléoanthropologie. Archeologia Polski 60, p. 39- 51.

Gallay, A. 2016b. Monumentalisme et populations de langues est-couchitiques : 1. une approche anthropologique (Table ronde sur le mégalithisme éthiopien, Strasbourg 19 mai 2015) In : Jeunesse, C., Le Roux, P., Boulestin, B. (eds). Mégalithisme vivants et passés : approches croisées. Oxford : Archaeopresse publishing ltd., p. 191-218.

Gallay, A. 2016c. Monumentalisme et populations de langues est-couchitiques : 2. une approche historique (Table ronde sur le mégalithisme éthiopien, Strasbourg 19 mai 2015). In : Jeunesse, C., Le Roux, P., Boulestin, B. (eds). Mégalithisme vivants et passés : approches croisées. Oxford : Archaeopresse publishing ltd., p. 219-244.

Gallay, A. à paraître. Monumentalisme africain. L'archéologue 126 (juin-juillet-août 2103), p. 52-59.

Gardin, J.-C., ed. 1970. Archéologie et calculateurs : problèmes sémiologiques et mathématiques. Paris : Editions du CNRS. (Colloques internationaux du CNRS, Sciences humaines).

Passeron, J.-C. 1991. Le raisonnement sociologique : l'espace non poppérien du raisonnement naturel. Paris : Nathan (Essais et recherches).

Roux, V. avec la collaboration de Corbetta D., 1990. Le tour du potier : spécialisation artisanale et compétences techniques. Paris : Éditions du CNRS (Monographie du CRA no 4).

Testart, A. 1991. Pour les sciences sociales : essai d'épistémologie. Paris : Christian Bourgeois.

Testart, A. 2010. Principes de sociologie générale 2.3 : le politique, démocraties et despotismes, séminaire donné au Collège de France, inédit. http://www.alaintestart.com, site officiel d'Alain Testart, manuscrit retiré au décès de l'auteur.

Testart, A. 2012. Avant l'histoire. L'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. Paris : NRF, Gallimard (Bibliothèque des sciences humaines).