NOTES DE LECTURES

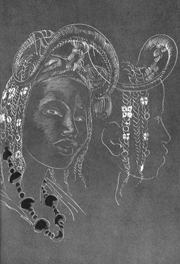

Merci à toi Hans Erni (1909-1915) pour tes dessins africains (Genève, mars 2015)

Genève, septembre 2011

JEAN GABUS & HANS ERNI illustrations, 1954.

Initiation au désert. Lausanne : R. Rouge (Librairie de l’Université).

et

MARC-OLIVIER GONSETH, JACQUES HAINARD, ROLAND KAEHR (R.) dir. 2002. Le musée cannibale. Neuchâtel : Musée d’ethnographie.

Contributions de N. Dias, E. Dubuc, S. Bahuchet, B. Wastiau, J.-C Muller, J.-L. Amselle, E. Hertz, J. Davallon, G. E. Marcus, A. Viel, M. Thévoz, H.-P. Jeudy, O, Debary, J. Bazin et J. Jamin.

Deux livres pour comprendre les enjeux des musées d’ethnographie en général à travers l’histoire d’un musée particulier, celui de Neuchâtel.

J’ai relu le journal africain de jean Gabus avec empathie et admiration pour son travail, d’abord parce qu’il sagit de régions que je connais, ensuite parce que son approche de l’ethnographie me touche sur plusieurs plans :

- Il s’agit de culture matérielle ; sa conception de l’objet-témoins me plaît. Faire parler les objets est possible. Je m’y suis employé toute ma vie.

- Il y a eu collaboration avec un peintre pretigieux, Hans Erni, qui a donné une âme à des objets dans lesquels Gabus avoue parfois ne voir que des tristes dépouilles. Cette collaboration a fait le renom du musée ; elle me rappelle aussi que je tire ma passion de l’ethnologie de mon père peintre. Je ne peux rester insensible à ce dialogue.

- Gabus a été un homme de terrain ; son ethnologie est terre à terre, proche des gens, loin de la mélasse philosophique des anthropologues de bureau.

- J’ai retrouvé dans ce livre des interrogations miennes :

«Ces hommes, ceux de la brousse, ne nous demandent rien, ne veulent rien d’autre que la paix. » (p.39)

« C’est un monde très secret qui s’ouvre. Il est sage d’y entrer à petits pas prudents, sans faire de bruit, comme dans une église aux dalles trop sonores usées par tant de hontes, par tant de douleurs, par tant d’espoirs aussi. Et une angoisse étreint le voyageur à la gorge, presque une certitude : si au fond de ce sanctuaire il ne retrouvait que sa propre image ? Rien qu’un petit homme de chaque jour ? » (p. 173)

De Jean Gabus (1975) à Jacques Hainard (2002)

Au delà, viennent les remises en question, la mauvaise conscience. Le « Musée cannibale » offre un tableau très complet de ces réflexions. Il faut en prendre connaissance pour comprendre l’évolution du Musée d’ethnographie de Neuchâtel, pour voir si l’œuvre de Gabus reste d’actualité.

L’objet ethnographique peut être appréhendé selon divers points de vue.

Viennent tout d’abord un certain nombre de visions « classiques » :

L’objet de curiosité

Historiquement le premier statut conféré à l’objet de collection est celui des cabinets de curiosité (Dubuc). Ne rions pas de ce statut dépassé. En archéologie le cabinet de curiosité accompagne une première prise de conscience de la valeur de l’objet comme témoin de l’histoire, au delà des enseignements des auteurs antiques. En sciences il est à la source du développement des sciences de la nature. En ethnographie il initie une prise de conscience de l’altérité

L’objet trophée

L’objet trophée du musée colonial signe les absurdes certitudes de l’impérialisme colonial. La part des ethnographes et historiens de l’art dans la constitution sur le terrain de ce type collection est minime – quelque 3% tout au plus. Ce qui est déterminant chez ces premiers récolteurs c’est le pouvoir d’humiliation contenu dans la prise de trophée et ensuite la valeur de symbole pour conformer, dans des rituels domestiques (par ex. panoplies d’armes aux murs de la maison), militaires ou muséaux la domination établie sur le territoire occupé (Wastiau).

L’objet spécimen

L’objet spécimen est un concept issu des sciences naturelles et constitue une première tentative pour relier les objets collectés à la recherche universitaire, une relation qui est considérée par les auteurs de l’ouvrage comme très rarement réalisée. Selon Dubuc la bataille engagée entre les diffusionnistes et leurs détracteurs, dont Boas était le principal représentant, fut le seul moment dans l’histoire où les collections ont servi au développement des théories en anthropologie. Le développement de l’anthropologie sociale semble avoir tué l’intérêt portés aux objets et consolidé le divorce entre les deux types d’institutions. Selon Boas toujours : the material object are insignifiant as compared with the actual scientific question involved (Boas 1907 : 31).

L’objet fait social total

L’objet peut-il être considéré comme un fait social total selon la formule de Marcel Mauss ? Le déplacement de l’attention des artefacts vers les cultures et les hommes qui les ont produits témoigne du pouvoir attribué aux objets en tant que substituts, mais cela implique que l’on collecte un échantillon représentatif non sélectionné sur des critères esthétiques réunissant un large éventail d’objets usés. Nous nous situons ici dans une vison « archéologique » des cultures. Il n’y a aucune raison de refuser ce type de vision à l’ethnographie, alors qu’elle est acceptée en archéologie et en sciences naturelles. Cuvier avait provoqué le scandale auprès des collectionneurs en s’intéressant aux animaux qui vivent dans les coquilles mais cela avait été le début d’une connaissance du monde vivant.

L’objet écologique

En homme de terrain lié à l’ancien Musée de l’Homme, Serge Bahuchet développe, me semble-t-il, la seule vision raisonnable de ce que pourrait être le musée d’ethnographie de l’avenir. Enfin un discours loin de la mélasse philosophique qui vient d’un homme qui sait ce qu’est l’ethnologie.

Il constate tout d’abord que la majorité des collections entrées au Musée de l’Homme à partir des expéditions (1931-32) sont liées à des séjours longs et souvent répétés sur le terrain de jeunes ethnologues formés à l’Institut d’ethnologie, collectes qui sont des recueils méthodiques et documentés accompagnant des recherches comptant parmi les meilleurs travaux d’anthropologie sociale de son temps. Le Musée de l’Homme était alors à la fois musée, centre de recherche et d’enseignement et centre d’éducation populaire.

Bahuchet constate une indifférence regrettable des ethnologues (devenus depuis «anthropologues ») aux progrès de l’anthropologie physique, devenue anthropobiologie grâce à l’émergence de trois disciplines, l’écologie humaine, la démographie et la génétique de populations, indifférence qui confine parfois à l’ignorance.

Il convient pourtant de promouvoir une histoire naturelle de l’homme et une histoire culturelle de la nature, une autre dimension de l’histoire naturelle que le muséologue se doit d’exposer en suivant les avancées des chercheurs. La rencontre entre l’histoire naturelle et les sciences de l’homme ou, dit autrement, la confrontation entre la biologie et la culture pose des problèmes sociaux à l’homme moderne, et crée des débats qui doivent être explicités quelque part pour le public.

Il importe également au muséographe moderne de montrer ces sciences indigènes qui se sont construites à travers les millénaires, qui ont permis à l’espèce humaine de s’installer dans tous les climats de de tirer ses ressources de tous les milieux naturels, tous en les façonnant selon ses besoins.

Contrairement aux affirmations récentes, il semble que le projet initial d’un «musée de l’homme » n’est pas obsolète ; il n’a pas encore été réalisé. A l’époque de Rivet aucun paradigme scientifique qui permettait d’analyser ensemble les deux diversités naturelle et culturelle. Il n’y avait pas dès lors de synthèse possible. Elle est par contre possible aujourd’hui.

Le musée, désireux de rendre optimale l’utilisation de ses réserves, doit se brancher nettement sous un chapeau universitaire pour les rendre plus sérieuses et moins perméables aux influences politiques néfastes.

L’objet œuvre d’art

Beaucoup de choses ont été dites sur des projets comme celui du Quai Branly. J’en retiens ici une seule : la négation de l’autre et des objets trophées réunis pour le seul plaisir de ceux qui se les ont appropriés. Le développement de l’anthopologie sociale a détourné de l’attention des objets et imposé de nouveaux sujets d’études, organsation sociale et politique, système de parenté et croyances religieuses. Cette marginalisation de la culture matérielle a fait place à un nouvel engouement, pour l’aspect esthétique et artistique de nombre d’objets ethnographiques (Muller).

Ici, ce n’est plus son statut intrinsèque de trophée, de souvenir, de symbole ou de témoin qui détermine la valeur d’un objet, ce n’est pas sa rareté non plus, c’est la valeur ajoutée susceptible d’être dégagée de sa transaction marchande. La menace de l’esthétisme élitiste qui est souvent une esthétisme d’antiquaire, plane sur la majorité des grands musées ethnographiques. Cette menace est à prendre très au sérieux car elle mène à la déterrioration irréversible des collections anciennes et contribue au ralentissement ou à la fin de la formation de collections anthropologiques contemporaines et renforce au sein du public une vision primitiviste et essentialiste des cultures du monde (Wastiau).

Le musée est devenu, sans le vouloir, responsable de cette inflation et caution à l’intérieur d’une spéculation financière à laquelle il avait jusqu’alors échappé. Ce piège a d’autant mieux fonctionné qu’il a insidieusement incité les musées au passéisme et au repli sur les collections à partir desquelles avaient été établis les standards du goût en arts premiers (Muller).

Placer, comme au Musée du quai Branly, d’un côté l’objet dans toute sa souveraineté, de l’autre le panneau descriptif de son histoire. D’un côté l’émotion pure, de l’autre l’accession à la connaissance. C’est là une manière plutôt naïve de concilier une approche artistique et une approche ethnographique des objets « primitifs (Jeudy).

LA FAILLITE DU MUSEE ?

Mauvaise conscience de l’homme blanc placé devant le spectable de ses exactions et crise de l’anthropologie minée par le postmodernisme ont entraîné une crise des musées d’ethnographie et une recherche désespérée pour trouver une alternative crédible, une situation particulièrment bien illustrée par le remarquable travail de Jacques Hainard au Musée de Neuchâtel. La remise en question simultanée de trois caractéristiques fondamentales du musée moderne - l’authenticité des objets, l’inaliénabilité des collections et l’autorité du discours – montre le niveau de profondeur atteint par la crise de l’institution muséale (Dubuc).

L’allégorie du musée cannibale illustre cette situation.

L’objet cannibalisé

L’objet est considéré comme vidé de son sens premier. Les objets ethnographiques n’ont au musée d’autre sens que celui qu’on leur prête (Wastiau).

Cannibalisme : appropriation des vertus des morts, intensification de l’esprit de famille, restauration de l’intégrité de la communauté, acquisition de nouvelles aptitudes ou identités, forme collective et réglementée, piège à fantasme d’altérité, mode de lecture de l’autre : destinés à qualifier la thématique du cannibalisme, ces commentaires ne sont-ils pas également associables à la pratique muséale, au delà même du cadre strictemet ethnographique ? (GHK).

Substitution de la partie au tout et appropriation constituent quelques-uns des traits caractéristique du cannibalisme, aspects qui, paradoxalement, spécifient aussi la démarche muséale. Les musées d’ethnographie sont parallèlement des institutions qui assimilent et absorbent les artefacts pour mieux vouer à l’oubli les cultures et les sociétés productrices de ces artefacts. Les musées instaurent avec les objets ce que la société ne parvient pas à réaliser avec le peuple associé à ces objets (Dias).

Ce discours est un discours de mort qui nie les cultures autres. Il prend acte de l’échec de la compréhension et considère les cultures autres comme des cultures mortes. Mais pourquoi parler de la « mort » des cultures exotiques alors qu’on n’emploie pas ce terme pour les cultures de l’Europe ? Les cultures se transforment, elles ne meurent pas et c’est partout la même chose.

LES REMISES EN QUESTION : LE MUSEE POSTMODERNE

On a alors cherché des alternatives à ce triste constat.

L’objet sujet

Le rejet du discours anthropologique dominant de la société occidentale (blanche) par les représentants des cultures dont sont issus les objets collectés et l’acceptation par la gent anthropologique de la légitimité des discours autochtones forcent évidemment à de nombreux réaménagements, notamment le remise en question de l’autoritarisme du discours et de sa supposée universalité. Rien ne peut être changé au fait que ces objets sont collectionnés par une autre culture et interprétés selon des valeurs étrangères, aussi politiquement correctes soient-elles. En Amérique du Nord, qui, elle, a une expérience colonisatrice intérieure, la proximité des uns et des autres tend à faire du musée une arène symbolique des luttes de pouvoir et d’identités. S’il demeure possible de parler des autres, le défi demeure d’éviter de parler pour les autres (Dubuc).

La légitimité des discours autochtones me paraît évidente et doit avoir sa place dans le débat. Mais pourquoi aborder cette question seulement du point de vue politique et non pas sur le plan de la connaissance, qui me paraît la grande oubliées des débat ? Je ne crois pas à la « faillite de la rationalité blanche » (Thévoz), mais à la possibilité de construire une connaissance anthropologique reconnue universellement qui situe à sa juste place les discours indigènes.

L’objet patrimoine

Les réserves des musées ne constituent rien moins que les archives des peuples sans écriture (Muller), mais constituent-elles de ce fait un patrimoine, et pour qui ?

Jean Davallon soulève cette importante question. La valeur de l’objet de patrimoine est proportionnelle à la connaissance qui peut être construite sur son monde d’origine et son statut dépend d’une reconnaissance comme représentant reconnu de son monde d’origine. Sans l’assurance que cet objet est bien une émanation de son monde d’origine, il ne posséderait aucune valeur de connaissance historique ou ethnologique. Un des enjeux de la conception de ce musée est de savoir si, au delà du statut de document de l’objet (et de son cortège de savoirs présentés, comme de son statut artistique revendiqué (et de la muséographie qui est censée le montrer ou le produire), il peut y avoir, ou non, reconnaissance de son statut patrimonial.

L’énoncé même de la question fait apparaître à quel point il est indispensable de séparer les objets d’ethnographie européenne et les objets des cultures extra-européennes. Ce qui distingue les premiers des seconds c’est en effet que nous leur accordons une valeur de représentants d’un monde d’origine dont nous nous considérons héritiers. Il faut alors se poser la question de ce que nous estimons recevoir lorsque nous regardons les objets ethnographiques comme objets de patrimoine, c’est-à-dire la question de la filiation que nous revendiquons vis-à-vis de cette culture d’origine et, en fin de compte, la question de la relation que nous instaurons avec la société qui les a produit.

Une telle démarche de patrimonialisation s’appuie sur le principe d’une « commune humanité » entre nous et les autres ouvrant sur un patrimoine anthropologiqe mondial. Il y a reconnaissance de l’autre culture pour ce qu’elle peut avoir de commun, non plus avec toute culture humaine en tout temp et en tout lieu, mais au présent avec notre culture.

L’objet poème

Les difficultés rencontrées amènent Elise Dubuc à proposer deux voies, complémentaires, pour sortir de l’impasse, qui sont, selon moi, des constats d’une impossibilité de connaître, voies parfaitement illustrées par le Musée d’ethnographie de Neuchâtel : l’objet poème et l’objet cubiste. L’ objet poème consiste à mettre en valeur l’esthétiqe polysémique des objets. L’objet devient une «œuvre ouverte » (Eco 1979). C’est-à-dire que toutes les interprétations sont a priori incluses dans l’œuvre.

Des objets ethnographiques on peut dire n’importe quoi et l’on ne s’en prive pas.

L’objet cubiste

L’approche cubiste vise à proposer une image des cultures autochtones de plusieurs points de vue à la fois. Ainsi, reconnaissant que toute interprétation est créée par la personne qui l’exprime, il est entendu que seule leur multiplicité et leur diversité permettra d’atteindre une vision composée, jamais complète, mais du moins brossant un plus large tableau. Ces expériences permettent d’établir un parallèle entre les recherches actuelles dans le renouvellement du discours et des pratiques muséales et les remises en question importantes des représentaions dans la production littéraire anthropologique.

Une perpective ethnographique plus complète des usages rituels de ces objets et des sens qui leur furent attribués ne devrait pas se limiter à leur usage originel, mais aussi à tout ce qui a été fait d’eux par leurs détenteurs après qu’ils avaient été « collectés ». Le projet se limite donc à exposer les différents aspects de l’histoire des « récoltes », les classements et les expositions. Montrer comment, selon les modes, des objets spécifiques peuvent être traduits dans des systèmes successifs d’interprétation et de présentation qui sont entièrement le fait des possesseurs ou des conservateurs des pièces (Wastiau).

La subjectivité règne dès lors en maître.

Alors que proposer ?

Car nous refusons à la fois :

- l’esthétisme des « beaux objets » exhibés par un musée comme celui du Quai Branly, une attitude qui aboutit au pillage des sources archéologiques porteuses d’histoire et des biens culturels par le marché de l’art,

- ce travers présentant désormais l’ethnographie sous le seul angle d’une critique systématique des pionniers occidentaux de la discipline et de leurs descendants, qui, prisonniers d’un regard colonial et dominateur évidemment condamnable, nous ont transmis les premières images de mondes méconnus,

- cette tentation de détournement des biens culturels d’autrui utilisés désormais pour construire un discours critique sur notre propre civilisation.

Ces positions relèvent en effet les unes comme les autres d’un ethnocentrisme eurocentré pour le moins contestable et peu respectueux des cultures « autres ».

Les musées d’ethnographique ne sont pas les lieux d’une introspection nombriliste et masochiste. Ils doivent offrir un instrument de connaissance permettant de comprendre et d’apprécier les peuples et les cultures « étrangères », qu’elles soient du Nord ou du Sud, en témoignant à la fois des différences et de la profonde unité des cultures. Cela nécessite un minimum de respect pour l’intégrité de nos objets d’étude. L’objet-témoin reste une alternative recevable.

Honneur à Jean Gabus pour nous avoir montré la voie et pour avoir fait de cette quête un plaisir pour l’âme et les yeux.

Et puis reconnaissons la pertinence de la vue de Serge Bahuchet, qui se présente comme le continuateur de la grande tradition du Musée de l’Homme, si sauvagement bafouée par le Quai Branly. Reconnaissons au delà des débats philosophiques et politiques la pertinence de la recherche d’une connaissance à la fois universelle et respectueuse des populations dont nous conservons aujourd’hui le patrimoine pour témoigner de leur inventivité.

Dessins d'Hans Erni illustrant le livre de Jean Gabus : Initiation au désert (Lausanne, R. Rouge 1954)