NOTES DE LECTURES

Genève, novembre 2011

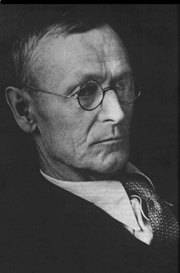

HERMANN HESSE, 1955.

Le jeu des perles de verre. Paris : Calmann-Lévv

Le « Jeu des Perles de Verre » était l’un des livres de référence de Jean-Claude Gardin, une sorte d'oeuvre culte discrètement évoquée. Il en parlait parfois dans ses cours, suscitant notre curiosité.

Nous n’avions jamais eu le courage de nous lancer dans cet ouvrage touffu et interminable. Aujourd’hui enfin, plus disponible, nous avons réussi à en terminer sa lecture. Son auteur réussit à écrire près de 500 pages sans jamais, à dessein, définir le Jeu, laissant le lecteur construire sa propre idée.

Ne pourrait-on pas, avec ce dernier, évoquer la démarche logiciste ? Cette partie, dont l’objet est le Jeu même, parmi d’autres, était-elle jouable ? Pour répondre à cette question retrouvons, au fil des pages, quelques citations permettant d’y voir plus clair et testons cette possible hypothèse d’une voie interprétative au second degré.

D'après http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pyramid_of_35_spheres_animation.gif

Quelques clés de lecture, quelques réactions.

1. L’ère des « pages de variétés »

Le siècle des guerres et l’histoire universelle de l’esprit

Le Siècle, esclave du temps, est fait de guerres interminables et stupides à mille lieues de l’histoire universelle de l’esprit. Chacun y cherche son avantage au détriment de l’autre. Le siècle des guerres est étranger à toute vérité, il ne peut que reposer sur la manipulation de cette dernière.

Les pages de variétés

Cette situation ne peut engendrer que des discours sans fondements, dépourvus de tout esprit de vérité, dans lesquels l’argumentation perd toute cohérence et reste subordonnée aux intérêts particuliers et à des discours « philosophiques » non pertinents.

Pour nous : Parallèlement aux discours politiques opportunistes et vides de sens, comment ne pas évoquer ici ces querelles universitaires où chacun cherche avant tout à se placer et à marginaliser les autres au détriment de la recherche et de l’enseignement, cette course effrénée aux publications dans des revues internationales, cette compétition totalement contreproductive ? Publier à tout prix, le plus possible et le plus rapidement possible pour allonger la liste de ses publications, utiliser pour soi le travail de ses subordonnés ou de ses collaborateurs, se mouler sur les théories en vogue, même les plus infondées, pour montrer que l’on est en phase avec le déroulement de la recherche.

Les pages de variétés ce sont aussi tous ces discours bâclés soumis aux contraintes opportunistes du carriérisme.

2. La création de l’Ordre

Quand la pensée manque de pureté et de vigilance le monde ne peut que se diriger vers le chaos. Conscient de cette situation de petits groupes isolés ont résolu de rester fidèles à la conscience intellectuelle. Le Jeu des Perles de Verre contribua pour une bonne part à assurer le triomphe de la culture sur les articles de variétés et à faire renaître le goût des spéculations les plus exactes. Ils fallu pour cela apprendre à renoncer à tous les biens qui avaient naguère paru dignes d’ambition à une série de générations d’intellectuels : à une fortune rapide et facile, à la gloire et aux honneurs publics, aux éloges de la presse, aux alliances avec les familles de banquiers et d’industriels, au luxe de la vie matérielle.

Pour nous : Le logicisme ne peut s’imposer en un jour. Il se situe en marge de la mode. Il exige un investissement intellectuel hors de portée du monde académique actuel. Il croît à la puissance de l’esprit et se situe dans la tradition universitaire qui refuse les alliances de circonstances avec le monde de l’industrie et de la finance, alliances qui pervertissent la recherche de la vérité.

3. Un ordre quasi monastique, mais laïc

Une élite restreinte

Le joueurs du Jeu de Perles de Verre formèrent une élite restreinte au sein des élites et se regroupèrent sur le modèle des ordres religieux bien que leur rassemblement n’ait pour fondement ni religion, ni Dieu, ni Eglise.

Une vie monacale

La vie des adeptes du Jeu des Perles de Verre se déroulait dans l’ascétisme, sans familles, sans distractions, sans nouvelles du monde extérieur.

Pour nous : Aujourd’hui l’université refuse les formations spécialisées destinées à un nombre limité d’étudiants. Il n’y a de connaissances recevable que celles qui intéressent le plus grand nombre. Mais le logicisme ne doit pas devenir la réflexion d’une secte. Le héros du roman, et donc l’auteur du livre, sont conscients des dérives possibles du Jeu. Joseph Valet quitte l’Ordre pour retourner dans le

« Siècle». Hesse pose le dilemme, mais ne le résout pas.

4. Le Jeu des Perles de Verre

Beauté et vérité

Le Jeu des Perles de Verre unit en lui les trois principes de science, du beau et de la méditation. Il encourage les tentatives de rapprochement entre sciences exactes et études moins rigoureuses ainsi que toutes les tentatives de conciliation entre science et art ou entre science et religion.

Pour nous : Le livre pose la question de l’unification de la pensée et notamment de l’unification de la science et de la littérature pour reprendre des termes plus proches du discours de jean-Claude Gardin. A sa suite, nous avons toujours refusé cette unification des contenus et insisté pour ne pas mélanger les genres et éviter la

« troisième voie » (Lepenies 1985).

Les diverses voies de la pensées peuvent néanmoins être articulée en un système cohérent. Nous nous sommes attaché à en découvrir la structure ainsi que les mérites et les limites de chacune des voies, science, pensée religieuse, pensée culturelle.

Mais on peut également penser à une unification de forme. Le logiscisme peut aborder aussi bien l’analyse des productions scientifiques que celle des productions artistiques et littéraires. Souvenons-nous du poème des « chats » de Baudelaire. Nous sommes conforté dans cette interprétation puisque le Jeu des Perles de Verre est avant tout un jeu formel. Le logicisme n’est pas une explication de texte, c’est une voie pour en comprendre la construction. Comprendre « Les chats », c’est pouvoir écrire « Les rats » (Natali-Smit 1987). La conrrefaçon est au cœur de la connaissance. Un faux parfait ne peut reposer que sur une connaissance profonde de la réalité.

Unifier les disciplines

Tout joueur, quelque soit sa discipline, doit conserver la spécificité de son approche mais ne peut se contenter de cette position. Il doit renoncer à se cantonner dans sa science particulière et ouvrir sans cesse ses fenêtres sur toutes les autres disciplines.

Un langage universel

Le champs de recherche doit s’élargir jusqu’à l’Universel. Il doit trouver une langue mondiale nourrie de tous les arts et de toutes les sciences, dominant les différentes disciplines.

Pour nous : Le logicisme se situe en marge de toutes les disciplines puisqu’il ne concerne que la forme des démonstrations et non le contenu. Nos collègues des sciences humaines ont peine à concevoir cette distinction essentielle pensant que le Jeu des Perles de Verre vise à conquérir une sorte d’hégémonie mettant en danger l’autonomie des diverses disciplines. Les réticences se situent dans un climat de concurrence et non de collaboration.

5. Exprimer le contenu formel des sciences

S’éloigner de la philosophie

Au contraire de la forme, le sens ne s’enseigne pas. C’est en voulant enseigner ce

« sens » que les philosophes de l’histoire ont gâché la moitié de l’histoire universelle, ouvert la porte à l’ère des pages de variétés et contribué à faire répandre une quantité de sang.

Pour nous : Ici également les contraintes de forme sont affirmées au delà du sens.

Analyser ce qui est

Le Jeu des Perles de Verre s’intéresse à ce qui existe, mais ne prétend pas générer des connaissances nouvelles. La capacité de produire se borne à reproduire.

Un langage formel

Le Jeu des Perles de Verre utilise un langage formel fait de signes et de formules dans lequel les mathématiques et la musique ont une part égale. Les règles, l’écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue extrêmement perfectionnée, qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique (ou de la musicologie).

Pour nous : Nous retrouvons ici une des caractéristiques du logicisme : partir de ce qui est pour révéler les structures du raisonnement. Le logicisme est avant tout un instrument d’analyse, même s’il peut générer au delà des constructions nouvelles mieux formées. Son langage, plus simple que celui de la logique formelle, peut couvrir n’importe quel type de raisonnement.

Combinatoire : jouer des parties parallèles

Le jeu dispose de tout un monde de possibilités et de combinaisons qui permettent de jouer de nombreuses parties distinctes sur un même sujet selon les sensibilités des joueurs.

Pour nous : Jouer des partie parallèles pour aboutir à des résultats identiques est dans la logique des systèmes experts. Jouer des parties parallèles est indispensable car cela permet de s’assurer de la solidité des raisonnements.

Mais le Jeu peut se concevoir également comme une ouverture vers d’autres alternatives interprétatives. Tenter de renverser les paradigmes dominants est l’entreprise la plus difficile de la recherche scientifque et rares sont les chercheurs qui s’y attellent réellement en maintenant des bases factuelles solides. Le conformisme est l’un des traits dominants de la recherche scientifique. Les briseurs de dogmes ne sont que l’exception.

6. Des archives universelles

Les diverses parties jouées sont archivées et forment un immense corpus auquel on peut toujours se référer.

Pour nous : Hesse met le doigt sur un point essentiel de la connaissance: l’archivage de cette dernière. L’archivage et l’accès rapide aux parties jouées nécessite un langage adéquat. Le logicisme répond à cet enjeu et permet de surmonter la surabondance d’une information que plus personne ne peut maîtriser. Le dévelopement actuel de la connaissance en ligne sur internet ne répond pas à cette question et relève seulement des « variétés ». Est-ce une fatalité ?

7. Une entreprise vouée à disparaître ?

Le mépris officiel

Le Jeu des Perles de Verre est menacé par le mépris des gens des pages de variétés.

Une entreprise en péril

Le Jeu des Perles de Verre, entreprise précaire, est constamment menacé de disparition comme c’est le cas pour toute entreprise humaine.

Pour nous : Le héros d’Hermann Hesse quitte le jeu pour retourner dans le

« Siècle » et finit par se noyer dans un lac glacé. Est-ce le signe de la faillite du Jeu ou celle du retour du héros dans la vie commune des variétés. A chacun de décider.

Nous ne pouvons que constater l’échec, aujourd’hui, du logicisme.

Après 30 ans d’enseignement universtaire du logicisme pratiquement aucun de nos élèves n’a été acquis à la démarche même s’ils témoignent, pour certains, d’une meilleure rigueur dans leurs raisonnements. Les rares élèves qui se sont lancés dans le Jeu ont, comme Valet, changé de métier et sont désormais morts pour la discipline.

La communauté scientifique s’est toujours montrée indifférente, sinon hostile. L’échec récent de la revue Arkeotek en est un bon exemple, parmi d’autres.

Les contributions logicistes à des enquêtes collectives sont reléguées dans les annexes alors qu’elle devraient se placer au cœur des discussions.

Jean-Claude Gardin nous disait que toute révolution intellectuelle prend du temps et que l’avenir montrera que nous avons suivi la bonne voie. Puisse-t-il avoir raison.

Ne pas sucomber à la suffisance

Il est néanmoins possible de critiquer la suffisance de l’Ordre alors qu’il ne s’agit que d’un jeu.

Pour nous : Nous n’avons jamais éprouvé de suffisance à pratiquer le Jeu, mais bien au contraire de l’humilité devant la fragilité de notre pensée.

8. Retourner dans le siècle ?

Les limites du jeu

Le jeu, trop abstrait, risque de se couper du monde et de devenir une fin en soi.

S’insérer dans le monde

Nous ne devons ni fuir de la vita activa dans la vita contemplativa, ni inversément, mais faire alternativement route vers l’une et vers l‘autre, être chez nous dans chacune d’elles et participer à toutes les deux.

Pour nous : Le logicisme est un jeu, parmi d’autres. Il permet la liberté de penser et un certain recul face à nos propres activités. Le concevoir de cette manière, c’est rester dans le « Siècle ».

Bibliographie

LEPENIES, W. 1985, Die Drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft, Munich et Vienne, C. Hanser. Traduction anglaise : Between Literature and Science : the Rise of Sociology, Cambridge, Cambridge University Press, 1985 et Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1988. Traduction française : Les trois cultures : entre science et littérature, l’avènement de la sociologie, mêmes éditeurs, 1990.

NATALI-SMIT, J. 1987. Seshat et l'analyse poétique : à propos des "chats" de Baudelaire. In: Gardin, J.-C. La logique du pausible : essais d'épistémologie pratique en sciences humaines. Paris : Ed. de la MSH., 103-144.

Herman Hesse