NOTES DE LECTURES

Genève, mai 2012

CLAUDE STERCKX 2005

Les mutilations des ennemis chez les Celtes préchrétiens. Paris : L'Harmattan

et

PHILIPPE DESCOLA 1993.

Les affinités sélectives, alliance, guerre et prédation dans l'ensemble jivaro. L'homme 126-128, avril - décembre, XXXIII (2-4), 171-190.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1993_num_33_126_369635

Claude Sterckx nous propose, à propos des têtes coupées chez les Gaulois, un tour d’horizon général mondial de cette pratique guerrière faisant appel aussi bien aux traditions historiques et aux mythes, notamment celtiques et indo-européens, qu’à des domaines de références « exotiques».

Nous ne pouvons que saluer cette approche qui associe à la compréhension d’une question particulière un vaste corpus de références, notamment ethnologiques. La démarche est trop rare pour ne pas être soulignée. L’approche souffre néanmoins de deux défauts importants qui rendent à nos yeux ce travail fort contestable.

1. Une explication unique monolithique est proposée pour éclairer un phénomène qualifié partout du même terme « chasse aux têtes », alors que le simple examen des exemples proposés dans le livre, même de façon élémentaire, montre la grande diversité du phénomène.

2. L’explication, la cause, de la pratique est immédiatement placée au niveau idéologique et même religieux, une position revendiquée par l’auteur qui parle systématiquement de « rite » :

« La fonction sociale d’un rite n’est pas une explication de son sens : un rite a une fonction sociale parce qu’il exprime un concept religieux, non le contraire. » Sterckx 2005, 50.

Selon Sterckx en effet, tous les témoignages indiqueraient que les ressorts essentiels de la « chasse aux têtes » sont, d’une part, la croyance que la décapitation des ennemis, couplée à certains rites spécifiques, inflige une mort superlative excluant toutes représailles, d’autre part, surtout, que cette dernière permet un transfert de la puissance vitale des victimes, soit au meurtrier, soit pour une fertilisation générale de sa communauté.

Nous répondrons à cette position intenable sur le plan de la méthode comparative sur deux plans :

1. Il est évident que la pratique de couper la tête de son ennemi nécessite une analyse plus poussée permettant de rendre compte de la diversité du phénomène. Lors du récent colloque des Eyzies Testart (2012 à paraître) a proposé une première classification qui nous permettra ici de regrouper les pratiques présentées dans le livre (et certains autres exemples destinés à compléter le corpus), en un certain nombre de grandes classes.

2. Philippe Descola, dans un article consacré à la guerre chez les Jivaro, ouvre la voie à une approche structurale transculturelle plus sociale qui peut nous inspirer ici. Nous le citons ; ce qui est dit des guerres amérindiennes a une portée méthodologiquement évidemment générale :

« (Certains auteurs ont affirmé que) la guerre [amazonienne] n’est admissible que si elle sert quelque fin. Ce fonctionnalisme obstiné a déjà été signalé, mais il importe de souligner ses néfastes conséquences. En assignant une cause unique à l’institutionnalisation de la violence, on évite généralement de considérer la variabilité de ses manifestations empiriques : interpréter et comparer les modalités particulières des affrontements armés dans tel ou tel contexte ethnographique se révèle parfaitement inutile une fois isolée la fonction qu’ils remplissent. » (Descola 1993, 171)

Cette remarque concerne parfaitement l'approche de Sterckx.

« Plutôt que d’appréhender la guerre [amérindienne] comme une classe homogène de phénomènes assujettie à une détermination générale, on préférera voir en elle une manifestation spécifique de certains types de rapports sociaux à travers lesquels l’identité, les frontières ethniques et les positions statutaires sont constamment négociées et reproduites. » (Descola 1993, 172)

Une approche rejetant l’explication unique, mais postulant un système de transformations systémiques privilégiant les faits sociaux et non l’explication idéologique par la raison des acteurs nous incite à rendre compte dans un premier temps de la diversité des faits selon une grille d’analyse uniforme inspirée du classement d’Alain Testart.

Il est d’autre part nécessaire de développer une sémantique précise des notions descriptives, comme nous l’avons proposé dans notre préface au colloque des Eyzies.

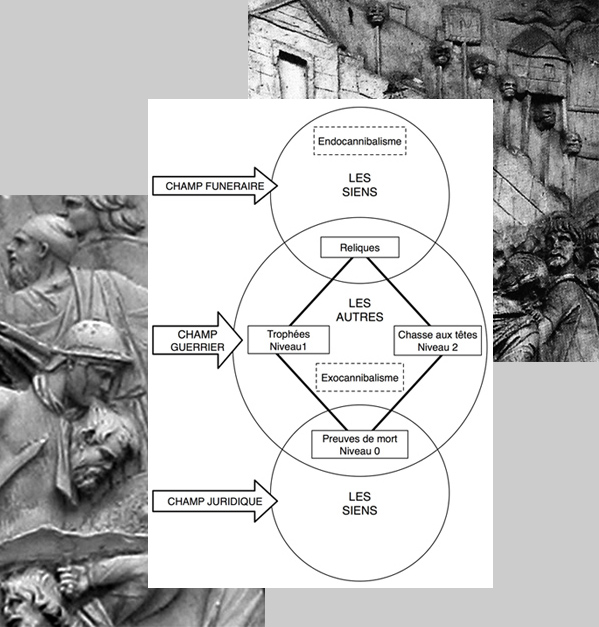

Figure 1. Sémantique. Relations entre les divers concepts utilisés dans l’interprétation des têtes coupées sur fond de Colonne trajanne.

Signalons tout d’abord que la pratique guerrière de la décapitation paraît ignorée de chasseurs-cueilleurs comme les Australiens. Les autres exemples s’ordonnent selon les trois niveaux proposés par Testart. Les catégories compilatoires retenues nous ont obligé à compléter parfois les informations fournies par Sterckx par des informations extérieures.

1. Niveau 0 : preuve de mort

La tête exhibée, ne fusse qu’un cours instant, n’est que la preuve de la mort de l’individu. Cette dernière, conséquence marginale du conflit, n’est ni appropriée, ni valorisée. Elle peut être rapidement abandonnée. Nous avons identifié ce niveau 0 dans certaines sociétés lignagères acéphales africaines où la tête coupée est l’expression temporaire du courage du guerrier dans des conflits intra ethniques en relation avec des perturbations de la gestion des échanges matrimoniaux.

1.1. Afrique, sociétés lignagères (Gouro)

Type d’engagement guerrier. Affrontement entre tribus de l’ethnie dans le cadre des équilibres alliances matrimoniales/conflits. La guerre pouvait prendre la forme d’embuscades, de batailles en un lieu désigné d’un commun accord ou d’une succession de raids et de contre raids. Les affrontements ne faisaient qu’un nombre limité de victimes.

Partis engagés. Les affrontements ont lieu entre tribus de l’ethnie Gouro.

Idéologie. Les têtes servent seulement comme preuve d’héroïsme.

Traitement. Pas de traitement.

Valorisation. Pas de valorisation. Les têtes sont abandonnées dans les villages au retour des expéditions.

Appropriation. Pas d’appropriation.

2. Niveau 1 : trophée

Les têtes, prélevées sur des ennemis extérieurs lors d’affrontements impliquant un grand nombre de guerriers, interviennent dans un processus commémoratif exaltant l’héroïsme. La prise de têtes est l’une des conséquences des affrontements mais, en aucune façon, la cause.

Elle peut être préparée de façons diverses pour sa conservation, valorisée et appropriée soit par l’auteur de la décapitation, soit par une autre individu, souvent de rang supérieur, auquel le trophée est donné ou même vendu.

Nous trouvons des trophées de ce type dans les sociétés à richesses ostentatoires (Celtes, Polynésie), qui présentent une hiérarchisation sociale élémentaire de type chefferie, et dans les sociétés étatiques (Japon, Royautés africaines, Assyrie, Empire Ottoman). Dans ce second cas les trophées les plus prestigieux concourent au renforcement du pouvoir central.

2.1. Celtes

Type d’engagement guerrier. Batailles engageant de nombreux guerriers.

Partis engagés. Peuples gaulois et Romains.

Idéologie. L’âme réside dans le cerveau.

Traitement. Têtes des ennemis les plus prestigieux embaumées avec de l’huile de cèdre et conservées dans des coffres. Présence de coupes crâniennes. La tête peut être ornée et incorporée à un sanctuaire (Boiens).

Valorisation. La collectivité peut prendre en charge l’exposition des trophées en leur attribuant des places dans des monuments publics laïcs ou privés.

Appropriation. La tête coupée est la propriété de chaque guerrier qui se l’est acquise par sa bravoure. Elle constitue un élément essentiel du cortège triomphal où elle s’intégrait à double titre, comme trophée individuel du cavalier qui en parait son cheval et, peut-être, comme trophée collectif pour celles qui, plus spectaculairement, étaient fixées sur des lances. Mais également appropriation des têtes des ennemis les plus prestigieux par le pouvoir. Les Scythes rapportent à leur roi les têtes de ceux qu’ils ont tués au combat, car seuls ceux qui apportent une tête ont part au butin et les autres en sont exclus (Hérodote).

2.2. Polynésie (Maoris, Samoa, Mariannes, Marquises, Nouvelle Géorgie)

Type d’engagement guerrier. Raids, sièges de courte durée, batailles rangées (Maoris).

Partis engagés. Tribus dirigées par des chefs indépendants au sein de la même ère linguistique (Maoris).

Idéologie. Décapiter les adversaires permettait d’empêcher les ennemis de devenir des ancêtres bienveillants et de générer des esprits malfaisants (Salomons). Le but avoué est l’acquisition d’une fertilité supérieure, pour celui qui s’est rendu maître d’une tête, et pour son clan (Mariannes, Marquises, Nouvelle Géorgie).

Traitement. Traitement important (ennemis avec bouche close, amis avec dents apparentes) (Maoris).

Valorisation. Valorisation importante des têtes ennemies et des têtes de ses propres guerriers morts au combat (Maoris). Les guerriers rivalisaient pour apporter le plus de têtes au roi (Samoa). Les crânes ornaient les poteaux d’accostage et recouvraient les toits des hangars à canoës (Salomons).

Appropriation. Pas d’information.

2.3. Japon

Type d’engagement guerrier. Engagements numériquement importants.

Partis engagés. Le parti impérial contre des ennemis extérieurs comme les Aïnous et les armées professionnelles privées des propriétaires terriens.

Idéologie. Idéologie de l’héroïsme guerrier des Samouraï.

Traitement. Pas de traitement.

Valorisation. Il convient de ramener le plus grand nombre possible de têtes coupées afin d’avoir part aux récompenses offertes par les généraux vainqueurs. Exposition publique des têtes.

Appropriation. Appropriation des têtes des ennemis les plus prestigieux par le pouvoir. Les têtes des chefs ennemis étaient conservées dans des jarres à saké et entreposées dans une armoire du salon d’honneur du chef.

2.4. Afrique, sociétés royales (Abomey)

Type d’engagement guerrier. Affrontements guerriers souvent numériquement importants dans le cadre de la chasse aux esclaves. La guerre n’avait pas pour but la conquête territoriale, mais l’acquisition d’esclaves de traite. En 1784, les Dahoméens rapportèrent plus de 6000 têtes à l’encolure de leurs chevaux et complétèrent le lot par l’exécution de prisonniers.

Partis engagés. Groupes ethniques étrangers.

Idéologie. Les têtes coupées contribuaient au renforcement magique de la monarchie. La force du Palais était supportée par les têtes-trophées disposées sur son toit.

Traitement. Traitement des crânes ennemis important. Transformation en coupes et autres objets de prestige (pesons de fuseaux, pieds de fauteuils, etc.) par des artisans spécialisés de la cour. Incorporation dans divers objets comme des étendards et des tambours.

Valorisation. Exposition des têtes sur les remparts et en divers emplacements du Palais.

Appropriation. Appropriation des têtes par le pouvoir. Le roi pouvait racheter les têtes aux guerriers de retour des combats. Les crânes servaient aux usages du roi.

2.5. Assyrie

Type d’engagement guerrier. Armée de métier. Guerres de dévastation destinées à terrifier l’ennemi.

Partis engagés. L’empire contre les peuples périphériques.

Idéologie. Les têtes coupées symbolisent la puissance du vainqueur et doivent terroriser l’ennemi.

Traitement. Pas de traitement.

Valorisation. On exposait en tas les têtes aux portes des villes. Seules les têtes des chefs les plus prestigieux étaient conservées pour orner les arbres du jardin royal.

Appropriation. Appropriation des têtes des ennemis les plus prestigieux par le pouvoir.

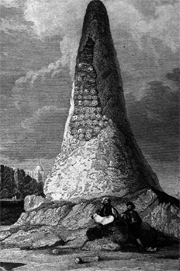

2.6. Turcs ottomans

Type d’engagement guerrier. Batailles engageant plusieurs milliers d’hommes.

Partis engagés. L’Empire contre les peuples étrangers.

Idéologie. Les têtes coupées symbolisent la puissance du vainqueur et doivent terroriser l’ennemi.

Traitement. Certaines têtes sont soigneusement préparées, écorchées, remplies de paille et de coton et salées pour être envoyées à Istambul et y être exposées.

Valorisation. Erection de pyramides de crânes en forme de trophée avec volonté de pérenniser le monument. Soliman place autour de son camp 2000 têtes coupées après la victoire de Mohâcs.

Appropriation. Appropriation des têtes des ennemis les plus prestigieux par le pouvoir. La tête coupée rapportée au Sultan est payée.

3. Niveau 2 : chasse aux têtes

La recherche de têtes, en relation avec le renforcement de l’énergie vitale du groupe, est la cause même du conflit et de la confrontation. Dans ce cas la tête, qui peut subir un traitement sophistiqué, est survalorisée et peut être conservée dans des lieux spécifiques, souvent communautaires, maisons des hommes, sanctuaires, etc.

L’affrontement implique un nombre limité de guerriers. La possession de la tête prévaut sur l’exploit guerrier. Bien que fortement investie au niveau conservation et ornementation, la tête cesse d’être reconnue à la mort de son propriétaire, ce qui explique la confusion pouvant se manifester sur le long terme entre crânes d’ennemis et crânes d’ancêtres lorsqu’ils ne sont pas détruits.

Cette situation découle également de la proximité sociale d’un ennemi généalogiquement et politiquement proche, plus (Nouvelle Guinée) ou moins (Insulinde) spécifiquement identifié et nommé au niveau individuel ou communautaire.

Nous trouvons la chasse aux têtes dans des sociétés acrématiques d’Amazonie et dans les sociétés à richesses ostentatoires d’Asie du Sud-Est et de Nouvelle Guinée.

3.1. Amazonie

Type d’engagement guerrier. On distingue les affrontements intra tribaux (à l’intérieur de la sphère d’endogamie des établissement familiaux sous la direction d’un «Grand homme »), qui relèvent de la vendetta et où les corps ne sont jamais décapités, des affrontements extra tribaux dans le contexte desquels a lieu la chasse aux têtes (Jivaro).

Partis engagés. Les ennemis que l’on décapite, bien que Jivaro, parlent des dialectes différents et sont en principe anonymes. Le traitement de la tête vise notamment à faire disparaître tout signe d’identité (Jivaro).

Idéologie. Le cerveau est l’élément essentiel de la transmission de la force physique, morale et sexuelle. La tête réduite est une virtualité d’existence soustraite à des étrangers. Elle devient gage de prospérité et de fécondité (Jivaro).

Traitement. Traitements pouvant être sophistiqués. Utilisation de coupes crâniennes (Ashluslay, Quecha). Têtes réduites (Jivaro).

Valorisation. On pouvait exposer les crânes des ennemis sur des pieux devant leurs huttes ou sur les palissades de leurs enceintes (Tupinamba, Guaranis, Onagua).

Appropriation. Les têtes sont appropriées, mais on se désintéresse des trophées une fois le rituel de victoire terminé. Les cérémonies de victoire paraissent épuiser tout le pouvoir attribué au trophée (Jivaro).

3.2. Mélanésie (Marin-Amim, Asmat)

Type d’engagement guerrier. Se procurer des têtes est la cause des conflits. Affrontements limités en nombre. L’aspect rituel domine l’exploit guerrier.

Partis engagés. Engagements entre tribus parlant la même langue. Les adversaires doivent être nommément connus et identifiés pour pouvoir leur extirper leurs noms, souvent sous la torture.

Idéologie. Le cerveau est l’élément essentiel de la transmission de la force physique, morale et sexuelle. On coupe des têtes pour se procurer des noms. Rites importants. Le chef peut capitaliser les « noms de tête » des ennemis décapités pour les redistribuer aux siens.

Traitement. Traitement pouvant être très sophistiqué et conservation dans les maisons des hommes. Confusion possible avec des crânes d’ancêtres, ce qui est compréhensible puisque les crânes des "ennemis" ont fourni les propres noms des hommes de la communauté.

Valorisation. Forte valorisation.

Appropriation. Conservation tant que le guerrier vit.

3.3. Insulinde

Type d’engagement guerrier. La prise de tête est la cause des affrontements. Engagements ritualisés sous forme de conventions entre villages avec rendez-vous institutionnalisés (Timor). Ce n’est pas l’acte de bravoure qui importe, mais la possession du trophées par n’importe quel moyen (traîtrise, embuscade, même achat, etc.) (Batak, Dayak). Il existe deux formes d’engagement guerrier : la chasse aux têtes, petits raids visant à prendre quelques têtes et une autre forme, plus large, de conflit villageois (Naga).

Partis engagés. Pas d’informations.

Idéologie. La tête coupée accroit le prestige social. On ne peut devenir chef qu’en ramenant des têtes (Buaya, au nord de Luzon). La prise de têtes est censée restaurer la vitalité de la communauté, sa longévité, sa chance, la fertilité de ses champs et de ses troupeaux (Buaya, au nord de Luzon).

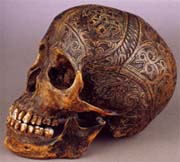

Traitement. Les crânes sont ornés de cornes (Naga). Ils peuvent recevoir des ornementations très sophistiquées comme les crânes ouvragés dayak.

Valorisation. Les têtes les plus précieuses sont celle des ennemis les plus prestigieux, et, par dessus tout, celles des colonisateurs. La valeur d’une tête ne vient pas de l’acte guerrier, mais du sujet tué (Assam).

Appropriation. Le prestige de la tête ne survit pas à son propriétaire et les trophées sont abandonnés dès le décès de leur maître (Batak, Dayak).

4. Conclusion

La lecture de ces exemples montre immédiatement les difficultés liées à la formulation d’un modèle général permettant à la fois de rendre compte de l’unité et de la diversité du phénomène.

Un premier niveau de généralisation permettrait de sélectionner certains points jugés stratégiques formulés ainsi :

Degré 0 /preuve de mort : ennemi socialement proche et identifié comme d’origine commune (unité linguistique), affrontements numériquement peu importants, affichage de la force guerrière individuelle.

Degré 1/trophée : ennemi étranger (hétérogénéité linguistique), affrontements numériquement importants, affichage de la force guerrière individuelle, renforcement du prestige d’un pouvoir despotique.

Degré 2/chasse aux têtes : ennemi socialement proche et identifié comme d’origine commune (proximité linguistique), affrontements numériquement peu importants, transfert d’énergie vitale.

Sur cette base nous pouvons retenir deux composantes essentielles du phénomène.

Un premier axe de diversification concerne le statut du groupe « donneur de têtes » par rapport au groupe prédateur. Nous y voyons un continuum allant d’un ennemi socialement proche du prédateur, parfaitement identifié et nommé (Nouvelle Guinée) à un ennemi totalement étranger à la fois politiquement et linguistiquement (Assyrie, Empire ottoman).

Un second axe concerne la valorisation de la tête coupée qui se matérialise au niveau du traitement et de l’ornementation de la tête, mais également de sa pérennité.

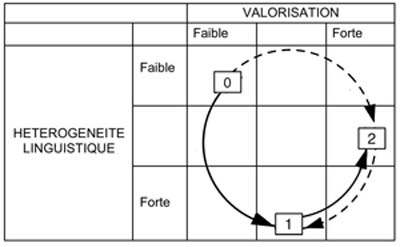

Figure 2. Lignes de tension organisant la pratique de la décapitation guerrière. Flèche continue : continuum de la valorisation de la tête (séquence 0-1-2). Flèche tiretée : continuum de l’homogénéité/hétérogénéité généalogique et ethnique (séquence 0-2-1). 0. Tête preuve de mort, 1. Trophée, 2. Chasse aux têtes.

On notera que ces deux axes ne se superposent pas et ne sont corrélés ni positivement ni négativement. Chaque groupe présente une insertion dans certains types de sociétés.

Le niveau 0 se retrouve dans des sociétés lignagères africaines.

Le niveau 1 paraît se développer dans des sociétés étatiques despotiques signalées par une volonté d’expansionnisme territorial (Assyrie, Empire ottoman).

Le niveau 2 paraît propre à l’Asie du Sud-est, mais également à l’Amazonie.

Des prolongements idéologiques spécifiques peuvent également être décrits dans certains groupes. L’idéologie décrite par Sterckx paraît, sous ses formes les plus élaborées, essentiellement caractériser le niveau 2 et se trouve en relation avec les formes les plus valorisées de têtes coupées. Dans ce cas, la proximité généalogique, variable selon les groupes antagonistes, explique qu’il est souvent difficile de distinguer crânes d’ennemis et crânes d’ancêtres qui, en fin de compte signifient la même chose.

De tout celal nous pouvons tirer au moins une règle :

« Si nous nous situons dans une civilisation non étatique et si nous sommes en présence d'une tête ou d'un crâne fortement investi dans sa préparation et/ou sa décoration,

alors la tête provient soit d'un groupe ennemi proche aux plans généalogique, ethnohistorique ou ethnique, soit du groupe même car il n'existe aucune différence fondamentale entre crâne d'ennemi et crâne d'ancêtre, les deux classes étant investies d'une même signification se référant à la force vitale du groupe ».

En résumé le comparatisme ethnographique nécessite que l’on se situe à mi chemin entre les généralisations abusives de Sterckx et les analyses spécifiques et approfondies telles que présentées par Descola pour les Jivaro, un exercice délicat que seule l’analyse structurale des systèmes de relations sociales et politiques permet d’approcher avant d’en étudier les prolongements idéologiques.

Bibliographie complémentaire

GALLAY A. 2012. Pour une problématique des têtes coupées, in B. Boulestin, D. Henry Gambier éds. Crânes trophées, crânes d’ancêtres et autres pratiques autour de la tête : problèmes d’interprétation en archéologie. Actes de la table ronde pluridisciplinaire, musée national de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac (Dordogne, France), 14-16 octobre 2010. Oxford : Archaeopress (BAR, International series), 5-12.

TESTART A. 2012. Pourquoi couper des têtes. In B. Boulestin, D. Henry Gambier éds. Même volume.

Restitution de la statue gauloise d'Entremont

Tête surmodelée maoris

Amazone du Palais d'Abomey

Guerriers assyriens exibant des têtes coupées

Colonne aux crânes de Djerba, Empire ottoman

Tête trophée jivaro

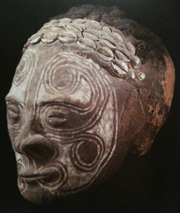

Tête trophée asmat (Nouvelle guinée)

Crâne décoré dayak (Bornéo)