THEMES DE RECHERCHES

Pour en savoir plus

1. Cumulativiré, 2. Orientations générales , 3. Thèmes , 4. Science et littérature , 5. Logicisme, 6. Ethnoarchéologie, 7. Pré- et protohistoire Europe, 8. Pré- et protohistoire Afrique

Thèmes de recherches

ORIENTATIONS GENERALES

Un schéma pour orienter notre réflexion

Texte élaboré dans le cadre du groupe de travail Jean Berthelot sur la cumulativité dans les sciences humaines et n'engageant que son auteur

Dans le prolongement de notre double formation, nous avons voulu situer nos démarches à la fois par rapport aux sciences de la Nature et par rapport aux sciences de l’Homme et rechercher la possibilité de construire un savoir présentant une véritable cumulativité des connaissances.

Ces préoccupations nécessitent que l’on dépasse le cadre limité de l’archéologie et de l’anthropologie pour rechercher des niveaux de plus grande généralité. Nous en voyons au moins trois au dessus des préoccupations d’ordre disciplinaire. Le schéma présenté dans la page précédente "cumulativiré" rend compte de cette situation.

On peut également ouvrir une fenêtre séparée avec ce schéma

L'archéologie et l'anthropologie face à la généralité des savoirs

On distinguera ici la méthode logiciste des notions de paradigmes et de programmes.

Le terme méthode permet en effet de qualifier le logicisme, qu’il soit applipqué à l’archéologie ou à toute autre discipline, et de distinguer cette approche de ce que l’on qualifie ici de paradigemes et de programmes.

En deux mots, il s’agit d’une épistémologie pratique de la présentation de la preuve. La démarche est épistémologique puisqu’elle tend à préciser les modalités de la connaissance; elle est pratique car elle s’attache essentiellement à produire des outils facilitant le travail de l’archéologue; elle concerne l’administration de la preuve puisqu’elle n’aborde pas les processus coginitifs de la découverte, mais uniquement les moyens permettant de formuler de façon articulée, et donc de communiquer, les démonstrations proposées et les résultats obtenus. Par contre, elle dépasse le cadre limité de la seule archéologie puisque les problèmes abordés se retrouvent dans d’autres disciplines des sciences humaines ou des sciences de la nature.

Cette distinctions est importantes car elle permet d’articuler la stabilité relative atteinte aujourd’hui par le logicisme (ce qui ne signifie pas que tout est résolu) avec la dynamique propre à des recherches particulières sur les plans L (lieux), T (temps) et F (fonction), tant sur le plan théorique que pratique.

Rechercher la possibilité de construire un savoir présentant une véritable cumulativité des connaissances nécessite que l’on dépasse le cadre limité de l’archéologie et de l’anthropologie pour rechercher des niveaux de plus grande généralité. La méthode logiciste ne se situe en effet pas au même niveau que certains programmes disciplinaires, une situation qui peut créer une certaine confusion. Cet éclaircissement est nécessaire pour fixer les limites de l’exercice et dissiper l’idée d’une quelconque suprématie de la méthode logiciste sur les autres programmes de l’archéologie. Notre approche n’est que complémentaire et ne remet nullement en cause la légitimité d’autres approches de l’archéologie ou de toute autre discipline. Le terme de hiérarchie n’implique strictement que le plus ou moins grand degré de généralité de certains problèmes épistémologiques. La maîtrise du niveau de plus grande compatibilité n’est ni indispensable, ni surtout suffisant, pour assurer le succès des programmes disciplinaires.

Nous voyons au moins trois niveaux de généralisation croissante au dessus des préoccupations d’ordre disciplinaire, soit un total de quatre niveaux. Le schéma de la figure rend compte de cette situation.

Niveau 1 : originalité des paradigmes disciplinaires

Chaque discipline développe un langage scientifique (plus contraint que le langage naturel) qui lui est propre et qui répond à son objet et aux questions posées. Il n’y a donc pas lieu de chercher à tout prix des concepts passe-partout. La terminologie de la physique ne rend pas compte des phénomènes liés à la biologie de l’évolution. La terminologie de la biologie ne s’applique pas aux sciences humaines. Cette variété n’est en aucun cas contraire à la méthode scientifique sensu lato. La transposition du langage d’une discipline dans une autre peut au contraire provoquer de graves malentendus.

Les termes théories et modèles seront utililisés à ce niveau dans le cadre de ces recherches particulières illustrant le potentiel de chaque programme en particulier, notamment dans le domaine de la cumulativité.

Niveau 2 : opposition des sciences humaines et des sciences de la nature

On peut montrer que les sciences de l’Homme partagent entre elles un certain nombre de particularités qui les distinguent des sciences de la Nature, notamment des sciences de la Vie. Plusieurs disciplines revendiquent en effet la possibilité de construire des savoirs originaux distincts de ceux des sciences de la Nature.

Trois domaines de réflexion se situent à ce niveau stratégique.

1. Le comportement humain résulte à la fois de contraintes génétiques, culturelles et environnementales. On sait qu’on ne peut évaluer la part du génétique et du culturel dans le détermination d’un trait comportemental humain, car ces traits ne s’additionnent pas (Courgeau, Velta 2002). Les sciences humaines se distinguent donc des sciences naturelles, en l’occurrence biologiques, puisque leur(s) discours s’applique(nt) à cette réalité complexe correspondant à des propriétés émergentes qui leur sont propres, et non au seul déterminisme biologique.

2. Les connaissances humaines évoluent selon le principe de l’hérédité des caractères acquis. Selon Alain Testart (site personnel alaintestart.com : Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l’évolution des sociétés ?), les sciences sociales ne peuvent, en tant qu’objets, être assimilées aux sciences biologiques, notamment en ce qui concerne leur nature et leurs mécanismes de transformation dans le temps. Dans la théorie de l’évolution des espèces, conçue à l’origine par Darwin comme une réponse pour penser l’évolution biologique à l’encontre du transformisme social issu de la Philosophie des Lumières, les changements situés à l’origine de l’innovation sont aléatoires et indépendants de la sélection. Elles affectent, selon Darwin, les individus séparément les uns des autres, ce qui fait de l’adaptation un concept clé de ces disciplines, du moins dans la Nouvelle synthèse qui trouve son équillibre dans les années 60 (équilibre remis en question notamment par Stephen J. Gould, 2006). Ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans les sciences humaines.

- L’homme ne fait et n’imagine que des solutions adaptées, ou, au minimum, peu adaptées tant au niveau technique que social.

- Les changements sociaux ne sont en aucune façon aléatoires, comme le conçoit Darwin. Les changements sociaux mettent toujours en jeu la volonté. Ils sont, pour la plupart, intentionnels et préparés ou, du moins suscitent-ils des actions ou des réactions volontaires.

- L’homme est capable de corriger lui-même les conduites et les formes sociales les moins bien adaptées.

- Il n’y a rien dans le monde social qui ressemble à la dualité entre une cause interne comme les mutations en biologie et une autre comme l’adaptation.

- Dans une culture, il convient de distinguer les connaissances, des conduites, idées acquises, partagées et considérées comme normales dans la société considérée.

- On peut établir à la rigueur un parallèle entre la transmission génétique et la transmission des connaissances. Par contre la circulation des idées constitutives de la culture ne suit pas ce type de transmission : elle n’obéit pas à des lois précises, les idées peuvent être reçues ou refusées, elles ne circulent pas obligatoirement par paquets, mais en tous sens au sein d’un groupe social, horizontalement ou verticalement, de haut en bas ou de bas en haut, celui qui reçoit une information n’est pas fait à l’image de la personne émettrice, les idées ne sont pas mises à l’épreuve, elles sont acceptées ou rejetée a priori avant de les tester.

3. De nombreuses disciplines des sciences humaines mettent en avant, sous des dénominations et des contenus variables, l’importance de la volonté et/ou de la rationalité des acteurs dans la construction des faits sociaux, un niveau de conscience qui n’existerait pas, du moins à ce niveau de complexité, dans le monde animal.

Niveau 3 : opposition entre processus scientifiques et histoire au sein de l’explication

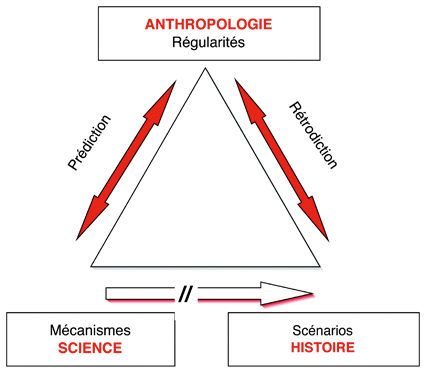

L’identification d’un troisième niveau de réflexion repose sur la constatation que toutes les disciplines d’observations analysant des phénomènes complexes se déroulant dans le temps -qu’ils soient d’origine naturelle (évolution de l’Univers, de la croûte terrestre, des espèces vivantes) ou humaine - se situent toujours au sein d’une opposition entre des processus récurrents généraux, sinon toujours universels, appelés ici mécanismes et des phénomènes diachroniques irréversibles relevant de l’histoire. Cette opposition reste fondamentale dans la méthodologie de la connaissance en ce qu’elle permet d’opposer deux types d’ « explications » distinctes, bien que relevant toutes deux du processus scientifique : les prédictions locales (au plan F) liées aux mécanismes et les explications a posteriori (aux plans L et T) relevant de l’histoire, une distinction essentielle relevée par exemple par le paléontologue Gould à propos de la théorie de l’évolution.

Comment concevoir la relation entre science et histoire

Notre réflexion distingue ainsi :

1. les mécanismes qui répondent aux exigences les plus fortes concernant la compréhension des phénomènes et leur généralité. Nous sommes ici dans le domaine de l’explication, au sens fort du terme, telle qu’elle se pratique dans les sciences dures, mais aussi dans les sciences humaines, pour autant qu’on admette la possibilité de construire une anthropologie générale, partiellement ou totalement affranchie des contingences contextuelles ;

1. les mécanismes qui répondent aux exigences les plus fortes concernant la compréhension des phénomènes et leur généralité. Nous sommes ici dans le domaine de l’explication, au sens fort du terme, telle qu’elle se pratique dans les sciences dures, mais aussi dans les sciences humaines, pour autant qu’on admette la possibilité de construire une anthropologie générale, partiellement ou totalement affranchie des contingences contextuelles ;

3. les scénarios qui s’attachent à restituer des faits synchroniques et diachroniques à travers la recherche d’une plus grande « objectivité » possible et à les disposer dans une perspective historique. Constater des faits et décrire comment cela est arrivé et comment cela s’est déroulé dans un contexte particulier est travail d’historien et relève déjà de l’interprétation ;

3. les scénarios qui s’attachent à restituer des faits synchroniques et diachroniques à travers la recherche d’une plus grande « objectivité » possible et à les disposer dans une perspective historique. Constater des faits et décrire comment cela est arrivé et comment cela s’est déroulé dans un contexte particulier est travail d’historien et relève déjà de l’interprétation ;

2. les régularités, ou modèles, correspondent à la phase typologique et modélisatrice de la recherche. Cette phase permet une première approche prédictive des phénomènes sans pour autant postuler toujours une compréhension en profondeur de ces derniers. Les régularités présentent deux faces. Du côté des sciences, elles postulent une base objective fondée sur des mécanismes généraux. Du côté de l’histoire, elles servent à donner sens aux faits collationnés et ordonnés dans le temps, selon le principe de rétrodiction des significations (Veyne 1971, Gallay 1986).

2. les régularités, ou modèles, correspondent à la phase typologique et modélisatrice de la recherche. Cette phase permet une première approche prédictive des phénomènes sans pour autant postuler toujours une compréhension en profondeur de ces derniers. Les régularités présentent deux faces. Du côté des sciences, elles postulent une base objective fondée sur des mécanismes généraux. Du côté de l’histoire, elles servent à donner sens aux faits collationnés et ordonnés dans le temps, selon le principe de rétrodiction des significations (Veyne 1971, Gallay 1986).

Dans notre esprit, la prise en compte d’ “évènements non répétables” ne distingue donc pas les les objets abordés par les sciences humaines de ceux abordés par les sciences de la nature, mais les disciplines historiques, quelles qu’elles soient (astrophysique, histoire géomorphologique de la terre, paléontologie, histoire des sociétés humaines, etc.), des sciences expérimentales qui peuvent parfaitement aborder des phénomènes humains.

Niveau 4 : constitution d’un niveau scientifique permettant d’opposer nos pratiques à celles de la littérature et des beaux-arts.

Il y plus de 25 ans Jean-Claude Gardin avait proposé d’utiliser le terme de « logicisme » pour désigner une méthode d’analyse et d’évaluation des écrits archéologiques. Les réflexions développées dans ce cadre dépassent pourtant les limites de cette discipline et peuvent s’appliquer à l’ensemble des objets relevant des disciplines dites scientifiques. Elles se fondent sur l’hypothèse d’une séparation claire entre les pratiques de la littérature et des beaux arts et celles qui relèvent de la recherche scientifique en tant que méthode générale et se fondent sur le rejet d’une « troisième voie » , propre aux sciences humaines, qui serait ni science, ni littérature (Lepenies 1985). Cette position établit l’une des conditions, parmi d’autres, qui permet la réfutabilité des résultats et le cumul des connaissances.

Le logicisme repose sur le postulat que, dans les sciences de l’homme, comme dans celles de la nature, le discours est « construit », pour les raisons et selon les modalités qui sont celles des disciplines empiriques en général. Le terme de logicisme s’applique au projet de reconstruction du discours scientifique sur des fondements logiques plus clairs, mais distincts de la logique formelle des logiciens. Il teste les fondements méthodologiques des constructions et non, dans un premier temps tout au moins, l’utilité empirique des produits. En ce sens le logicisme est une épistémologie résolument pratique qui se rattache au positivisme ou à l’empirisme logique.

Alors que des sémiologues comme Jean-Blaise Grize (1974) distinguent dans l’argumentation en sciences humaines trois aspects : raisonner (aspect inférentiel), représenter (aspect sémiologique) et dire (aspect discursif), le logicisme ne retient que les deux premiers aspects et en écarte les questions proprement linguistiques qui, par exemple dans la perspective d’application à l’informatique, restent secondaires. Le logicisme ne concerne d’autre part que l’administration de la preuve, une fois le raisonnement constitué, et non le cheminement de la découverte, dont la progression « anarchique », a été comparée à un cheminement darwinien par essai et erreur.

Cette structuration des questions posées par la recherche scientifique n’illustre pas des pratiques disjpointes mais les diverses composantes de toute recherche de connaissance.

A quel niveau situer nos travaux ?

Nos travaux tentent d’approfondir certaines questions liées aux divers niveaux identifiés ci-dessus.

Science et littérature (niveau 4)

Notre travail sur les relations entre science et littérature et la nécessité de séparer clairement les deux approches s’est concentré sur les questions de la vulgarisation des connaissances scientifiques à travers la bande dessinée.

Logicisme (niveau 4)

Outre un cours régulièrement donné à l’Université de Genève, nous avons expérimenté la démarche logiciste à travers diverses publications construites selon ces préceptes en abordant les questions de formalisation de la démarche scientifique.

Ethnoarchéologie (niveau 2 et 3)

Les relations entre science et histoire et la question de la place du discours des acteurs dans la construction d’un savoir scientifique ont été abordées à travers nos recherches ethnoarchéologiques sur la céramique traditionnelle africaine.

Archéologie (niveau 1)

Des préoccupations disciplinaires plus classiques sont développées dans le cadre des nos recherches sur le néolithique européen et la pré et protohistoire africaine.

Orientations bibliographiques :

COURGEAU (D.), VETTA (A.). 2002. Nature, culture et génétique du comportement. In: Entre nature et culture : quelle(s) démographie(s) ? Louvain-la-neuve : Academia-Bruylant/L'Harmattan, p.....

GALLAY (A.) 1990. L'ethnoarchéologie, science de référence de l'archéologie. In : Judice Gamito (T.) ed. Arqueologia hoje, 1 : etno-arqueologia. Coloquio (Faro, 4-5 mars 1989). Faro : Universidad do Algarve, 282-302.

GALLAY (A.) 25 ans de logicisme : quel bilan ? In : Congrès du centenaire : un siècle de construction du discours scientifique en préhistoire (26ème congrès préhistorique de France, Avignon 21-25 septembre 2004), 23-36.

GARDIN (J.-C.) 2001. Entre modèle et récit : les flottements de la Troisième voie. In : Grenier (J.-Y.), Grignon (C.), Menger (P.-M.), éds. Le modèle et le récit. Paris : Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 456-488.

GARDIN (J.-C.), ROUX (V.), 2004. The Arkeotek project : a European Network of Knowledge Bases in the Archaeology of Techniques. Archeologia e Calcolatori 15, 25-40.

GOULD (S.J.), 2001. Les coquillages de Léonard : réflexions sur l'histoire naturelle. Paris : Eds du Seuil (Science ouverte)

LEPENIES (W.) 1985. Die Drei Kulturen. München : Hanser Verlag. Traduction anglaise : Between Literature and Science : the Rise of Sociology. Cambridge University Press et Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1988. Traduction française : Les trois cultures : entre science et littérature, l’avènement de la sociologie, mêmes éditeurs, 1990.

TESTART (A.) 2007. Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l'évolution des sociétés ? Web : www.alain.testart.com.

VEYNE (P) 1971. Comment on écrit l'histoire. Paris : Ed. du Seuil (Univers historique).