COLOMBO DOGOUD, R. 2017

ROBERTA COLOMBO DOGOUD (éd.) 2017

L’effet boomerang : les arts insulaires d’Australie

Genève : MEG et Gollion : Infolio

Mars 2019

Une exposition qui reste dans la perspective du marché de l’art.

Ou comment l’attention qui pourraitêtre portée au statut des sociétés précoloniales ne serait-elle

pas un meilleur moyen de rendre hommage aux aborigènes

Pdf de la page

Le musée d’ethnographie de Genève envisage aujourd’hui de changer de nom et programme une exposition temporaire consacrée au peintre Jean Dubuffet (8 septembre 2020 – 28 février 2021). Elle met l’accent sur sa visite au Musée de Genève, déterminante pour sa conception de l’art brut.

Une fois encore ce musée renoue avec l’histoire de l’art. Suivant la mode actuelle, il renonce à ce qui devrait être sa vocation, la connaissance des peuples autres et l’enseignement du respect qu’on leur doit. Ils en ont bien besoin.

Un livre récent de Guillaume Blanc (2020), l’invention du colonialisme vert : pour en finir avec le mythe de l’Eden africain, montre, à propos de la gestion du parc naturel du Simien en Ethiopie, à quel point l’Occident jusqu’à aujourd’hui ignore tout des réalités humaines des populations de « l’autre côté des mers » et affiche à leur encontre un total mépris qui irrigue aussi bien les institutions internationales, les ONG pétries de bonnes intentions pour ne pas parler du tourisme de masse, alors que le pillage des ressources, en Afrique et ailleurs, se poursuit.

Cette analyse ne peut nous laisser indifférents. Comment ne pas évoquer les souvenirs de nos multiples voyages à travers ce continent, au Sahara algérien, malien et lybien, au Kenya et en Tanzanie, en Ethiopie enfin.

L’effet boomerang était une exposition du Musée d’ethnographie de Genève orientée vers les productions artistiques. Elle illustre le poids de l’histoire de l’art dans le fonctionnement des musées d’ethnographies. La réflexion anthropologique y est marginalisée. J’avance qu’il convient d’étudier les cultures aborigènes au moment des premiers contacts et de développer des relations avec la recherche fondamentale, ce qui constitue, une bien meilleure preuve de respect vis-à-vis des peuples aborigènes que le discours convenu actuel.

A quoi sert un musée d’ethnographie ?

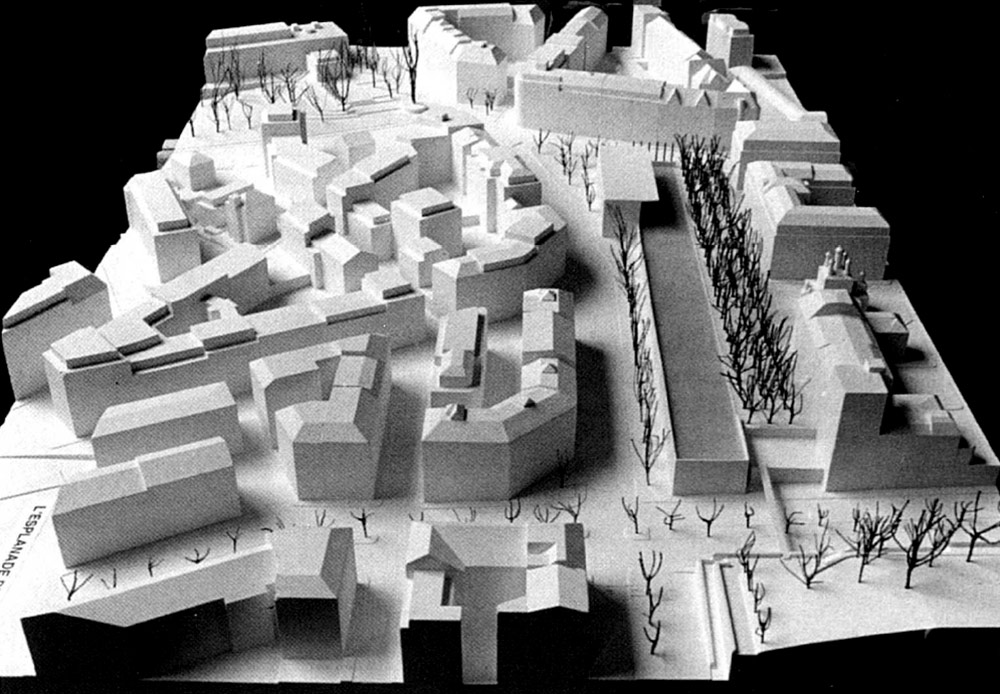

Le 2 décembre 2001 Genève refusait en votation le projet de nouveau musée d’ethnographie prévu à l’emplacement de la place Sturm. Nous avions proposé à l’époque d’intégrer physiquement dans ce projet le Département d’anthropologie de l’Université, persuadé que musée et institution académique avaient tout à gagner de cette proximité. La campagne avait été rude (Raeli 2003). On reprochait notamment au projet d’être mal ficelé, peu fonctionnel et surtout trop dispendieux.

Une pleine page d’un journal de la place pilotée par le collectionneur d`« art s premiers» Jean-Paul Barbier Mueller, appelant à voter «non», livrait alors le message suivant :

« De l`avis d`experts réputés les dizaines de milliers de paniers, de poteries, d`hameçons et autres objets d`intérêt scientifique ne méritent pas une construction ruineuse. »

Trois experts en « arts premiers » avait été appelés à la rescousse pour « valider » l`argumentation. Les partisans du musée avaient noté, mais en vain, que l`essentiel n`était pas de disposer d`oeuvres d`art de haute valeur marchande – même si les collections genevoises en recelaient – mais bien de construire un outil favorisant la connaissance des civilisations (Le Courrier du 17 novembre 2001).

Maquettes de premier projet de nouveau musée d’ethnographie « L’esplanade des mondes » à l’emplacement de la place Sturm, du Bureau lausannois de MM. Hunger, Monnerat et Petitpierre (Journal du Musée d’ethnographie de Genève, 19, 1997).

Quelques articles de mon cru, accessibles depuis ce site, résumaient l’état d’esprit qui était le notre à l’époque (Gallay et al. 2000 ; Gallay 2001,

voir http://www.archeo-gallay.ch/articles/, ainsi que 2003).

Depuis lors, plus vingt ans ont passé. Un nouveau musée, moins ambitieux, a vu le jour au Boulevard Carl Vogt, à l’emplacement de l’ancien musée. La direction s’est renouvelée. Pour des raisons diverses, l’ancien Département d’anthropologie, fondé tout comme le musée par le Professeur Eugène Pittard, a été écarté du concept ; les deux institutions poursuivent désormais des vies séparées, sans se parler.

Le catalogue de l’exposition « L’effet boomerang », consacrée à l’Australie nous donne l’occasion d’analyser les choix pilotant aujourd’hui les actions de conservation et de communication de ce musée d’ethnographie que j’aimais tant, et ceci dès ma plus jeune adolescence.

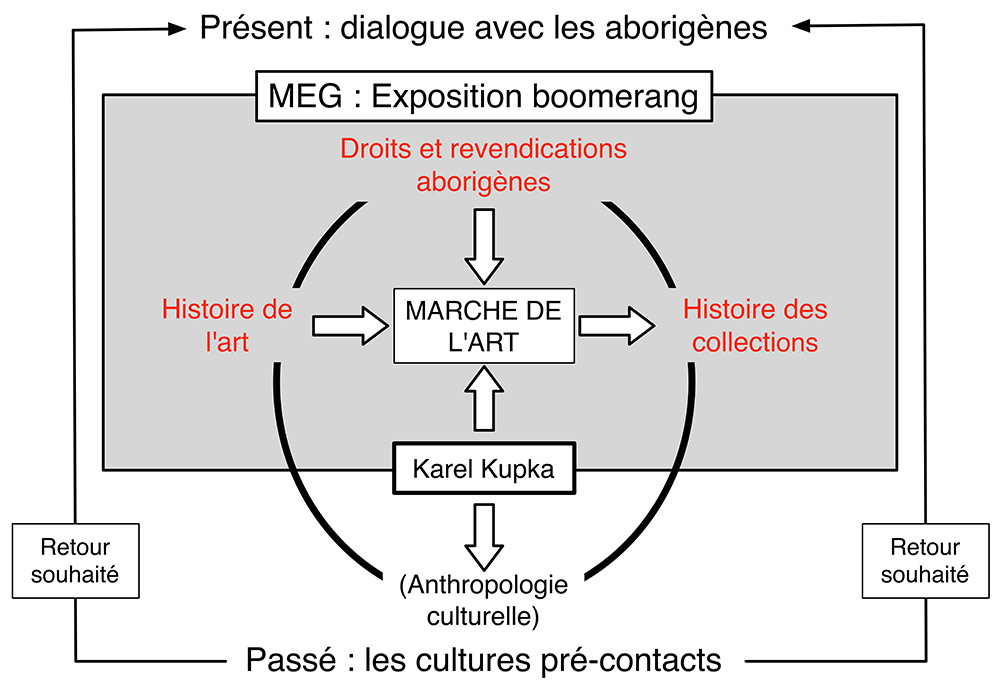

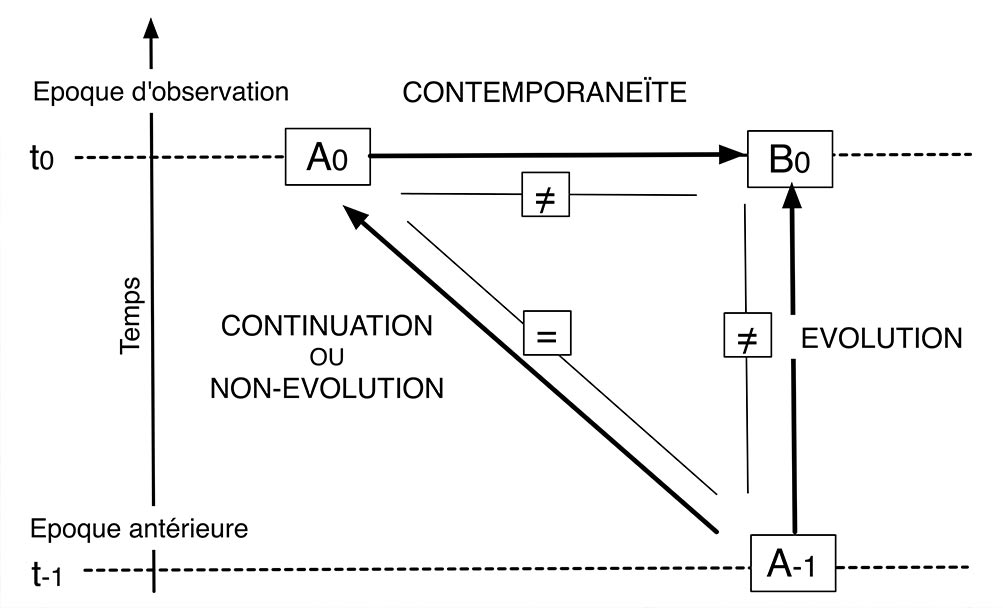

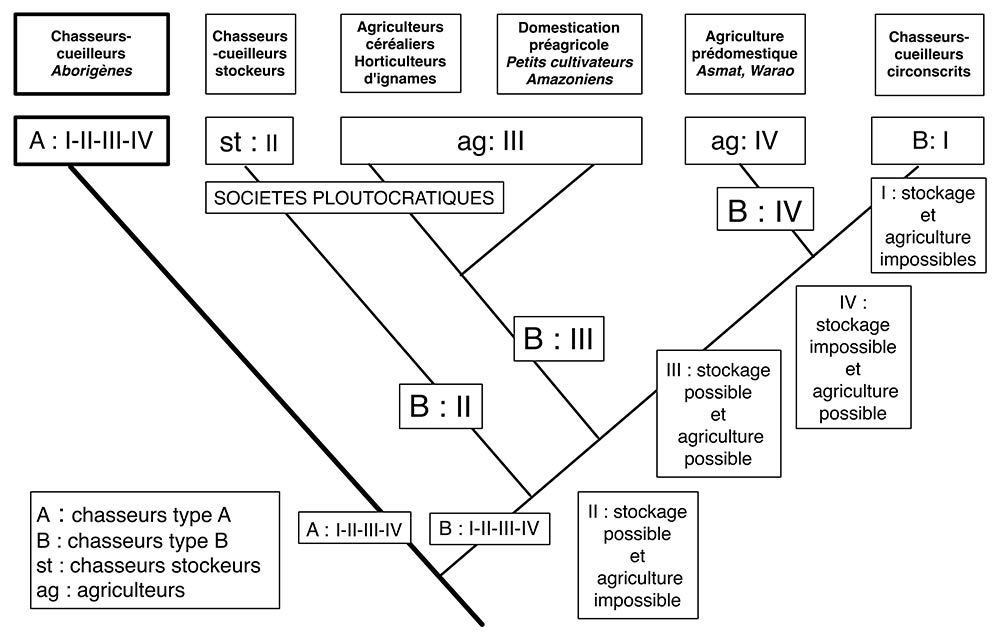

Ces choix valorisent les droits et revenditations légitimes des Aborigènes, les productions artistiques traditionnelles et actuelles, ainsi que l’histoire des collections du musée, mais me semble marginaliser la réflexion anthropologique fondamentale. Le schéma de la figure 1 permet d’articuler l’analyse.

Fig. 1. Problématique d’analyse du catalogue de l’exposition L’effet boomerang 2017 (Schéma A. Gallay).

A propos du titre de l’exposition

Selon le catalogue l’effet boomerang désigne un résultat contraire, inverse à celui escompté. Cette expression semble capable de résumer les tentatives politiques de suppression et d’assimilation des cultures autochtones par le colonialisme britannique, tentatives qui se sont soldées par un résultat contraire, inverse de celui escompté, puisque la parole revient en effet désormais aux peuples autochtones, comme la trajectoire d’un boomerang qui retourne à son point de départ.

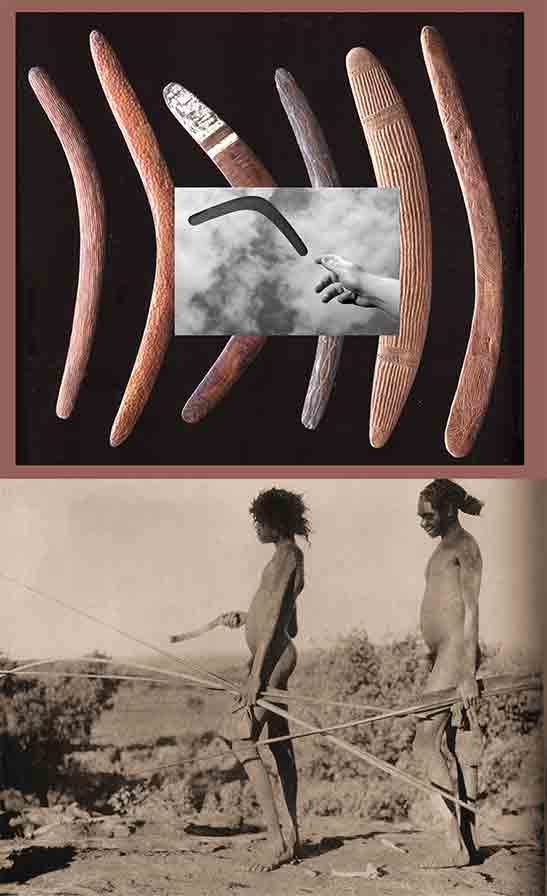

Remarquons pourtant que la métaphore relève d’un sens commun qui nous est propre. Chez les Aborigènes le retour du boomerang qui a raté sa proie, n’est pas un effet inattendu et indésirable. Ce mécanisme fait partie d’une stratégie de chasse planifiée où le retour de l’arme relève d’une structure fonctionnelle et d’une mise en œuvre cohérente parfaitement intégrée dans l’esprit de l’Aborigène. Le boomerang peut également servir comme arme ou comme bâton à fouir.

Il convient donc de se méfier à tout moment de cet ethnocentrisme insidieux souvent si difficile à débusquer.

Boomerangs (Colombo-Dougoud (éd.) 2017, p. 11) et deux chasseurs aborigènes avec ses armes évoquant deux stratégies de chasse distinctes : à gauche, avec boomerang et sagaies, à droite, avec propulseur et sagaies.

(Source)

Des droits des revendications aborigènes légitimes

L’histoire coloniale et postcoloniale des Aborigènes témoigne d’une lutte pour la reconnaissance de leurs droits légitimes qui est loin d’être terminée. Quelques dates permettront de résumer cette histoire.

– 1770. James Cook, qui a abordé l’Australie lors de son premier voyage, déclare l’Australie Terra nullius, terre n’appartenant à personne. L’expression trouve son origine et son emploi en droit international dans la bulle papaleTerra Nullius du pape Urbain II de 1095. Ce concept a justifié maintes entreprises d’accaparement de terres depuis les croisades jusqu’à la colonisation de l’Australie.

– 1788. Première colonie britannique avec la construction d’un pénitencier.

– XIXème siècle : les méfaits du colonialisme. Les sociétés aborigènes sont confrontées à la désastreuse prolifération de nouvelles substances nocives, en particulier l’alcool, mais aussi le sucre, la farine, le thé et le tabac ainsi qu’à l’accaparement de leurs terres, notamment pour l’élevage intensif.

– 1910-1970. Les générations volées. De la fin du XIXème siècle au début des années 1960, plus de cinquante mille enfants sont enlevés à leurs familles et placés dans des « orphelinats » pour être dépouillés de leurs culture.

– 1962. Obtention du droit de vote pour les autochtones au niveau fédéral.

– 1970. Création du National Tribal Council. Fin de la politique des « générations volées ».

– 1992. La spoliation des terres aborigènes est remise en cause par une cours de justice. Des objets sacrés sont présentés comme preuve de propriété sur des territoires.

– 1993. Sous le Native Title Acte, des groupes d’Aborigènes revendiquent leurs droits fonciers. La loi sur le Titre Autochtone est votée.

– 2014. La notion de « site sacré » est redéfinie, mais pour en restreindre la protection aux seuls sites où serait pratiqué un culte régulier.

– Aujourd’hui. Les Musées expérimentent de nouvelles formes de recherche participative avec les communautés sources. L’exposition illustre comment un musée peut devenir un espace de médiations, une « zone de contact », une véritable arène de négociation entre le local et le global et se proposent de pratiquer une muséographie critique et réflexive qui permette de présenter de façon plus respectueuse les cultures des peuples considérés comme exotiques ou primitifs.

Une exposition orientée vers les productions artistiques : le poids de l’histoire de l’art

L’exposition montre, à travers des exemples hétéroclites, comment les Aborigènes, autrefois perçus par les scientifiques comme « primitifs », sont entrés de plein pied, à la fin du XXème siècle, dans le marché de l’art contemporain, souvent avec des œuvres d’une grande qualité artistique.

L’art traditionnel

Un clan, ou une tribu, a été créé par un ancêtre, et avec les hommes vint le monde des motifs, peintures corporelles, des chants de la danse et du langage spécifique de chaque communauté. On mentionne le caractère sacré de certaines productions qui ne peuvent être présentées au public. L’art traditionnel est illustré à travers les grands poteaux funéraires tiwi inspirés à l’occasion des contacts avec la flotte de pêche indonésienne, des traditions funéraires propres aux commerçants Makassan du sud de Sulawesi.

Les photographies de Paul Heinrich Mathias Foelsche 1877-1879

Les photographies de Mathias Foelsche (1831-1914), présentées notamment à l’Exposition universelle de Paris en 1878, s’inscrivent dans la lignée de la photographie anthropométrique prônée par les scientifiques évolutionnistes, cherchant à comparer systématiquement des types « raciaux » et à démontrer la primitivité des Aborigènes d’Australie.

Photographies anthropométriques par Paul H.M. Foelsche entre 1877 et 1893 (Colombo-Dougoud (éd.) 2017, p. 39).

1950 : l’impact missionnaire

Des missionnaires et des intendants tentèrent de mettre sur pied des entreprises artisanales, des centres d’arts ruraux, où leurs administrés, mettant en valeur leurs pratiques artistiques allaient confectionner des souvenirs qui seraient vendus aux touristes dans un commerce, au profit du gouvernement et de l’effort missionnaire chrétien.

La plupart des œuvres que nous voyons aujourd’hui dans les galeries d’art sont en fait des variantes de l’art traditionnel. On peut donc dire que la majorité des oeuvres réalisées aujourd’hui sont vraiment de l’art aborigène moderne.

2004 : l’art des ghostnets ou comment protéger le territoire

D’abord conçue comme une pratique ludique et écologique, cette activité fondée sur la récupération de filets de pêche abandonnés en mer, est devenue un véritable genre artistique et un outil de dénonciation écologique.

Dans les galeries

Les galeries d’art du monde occidental se sont, de tout temps, situées au cœur des productions aborigènes dès l’époque coloniale.

XIXème siècle

Dès la fin du XVIIIème siècle, des œuvres créées pour un usage local ont été repensées et détournées, afin de servir de marchandises pour le commerce extérieur et être expédiées ailleurs. On se mit à concevoir des objets pour les étrangers.

1930-1940

Dans les années 1930 et 1940, à Hermannsburg en Australie centrale, certains peintres aborigènes comme Albert Namarjira ont réalisé des paysages à l’aquarelle qui s’écartaient radicalement de l’art traditionnel.

1950-1960

Les peintures sur écorce de la Terre d’Arnhem acquièrent une belle renommée nationale et internationale. Les œuvres étaient en fait des créations originales, déjà par le fait même que les écorces étaient destinées à la vente. Cet art a été connu hors d’Australie grâce à des personnalités comme Karel Kupka. La révélation des peintures sur écorce a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire de la portée mondiale de l’art autochtone. A côté des études anthropologiques et des enquêtes de terrain les productions aborigènes sont de plus en plus étudiées du point de vue de l’histoire de l’art.

C’est dans cette nouvelle respective qu’il convient aujourd’hui de redécouvrir et repenser les multiples créations du XXème et XXIème siècles présentées dans l’exposition, qui sont le prolongement et non nécessairement la rupture avec une histoire de l’art plusieurs fois millénaire : écorces peintes, aquarelles, peintures acryliques sur canevas, installations et autres ghostnet.

1951

L’anthropologue Ronald Berndt tente une nouvelle approche de la mythologie aborigène en faisant illustrer les histoires sur des supports papier.

L’avant-garde moderne

On montre que des artistes aborigènes s’intègrent aujourd’hui totalement dans le marché de l’art moderne tout en faisant vigoureusement sentir la valeur et la dignité culturelles, la violence et l’horreur de l’histoire endurée par les populations, bref la validité de leurs revendications actuelles.

Peinture acrylique sur toile : le rêve des sept sœurs 2010. Spinifex Women Collaborative (Colombo-Dougoud éd. 2017, p. 129).

Les compositions photographiques de Michael Cook abordent le chapitre très douloureux des « générations volées » (stolen generations).

L’installation The Island II de Brook Andrew né en 1979, artiste contemporain d’origine wiradjuri, de renommée internationale, évoque la présence des arbres gravés et nous invite à réfléchir de façon critique sur le passé colonial de l’Australie. Pour ce dernier il est sans pertinence que le MEG soit un musée ethnographique ou un musée d’art contemporain. On peut néanmoins douter que le message véhiculé par cette production soit compréhensible pour d’autres personnes que son concepteur, et notamment pour les visiteurs de l’exposition.

Brook Andrew préparant l’installation de l’exposition L’effet boomerang (letemps.ch).

Histoire des collections et marché de l’art

L’effet boomerang représente également l’occasion de se pencher à nouveau sur l’histoire institutionnelle du MEG pour comprendre pourquoi, comment et dans quelles circonstances les acquisitions australiennes se sont succédées, en suivant l’évolution des regards portés sur ces objets et sur leurs créateurs. Les collections ethnographiques et leur interprétation sont devenues politiquement problématiques en tant qu’expression matérielle du colonialisme. La collection australienne s’est constituée grâce à des achats divers et à un certain nombre de collaborateurs et mécènes dont il importe de préciser les profils.

Des achats auprès de marchands réputés

Charles-Pierre-Etienne Martin

Le 20 octobre 1885, un certain Charles-Pierre-Etienne Martin vend au Musée archéologique de Genève une série d’objets provenant de différentes régions du Pacifique, ainsi que d’Australie. La presse australienne le qualifie de gentlemen très connu dans les cercles du commerce et de l’art. Dans les années 1920 et jusqu’en 1950, le Musée décide d’acheter des pièces australiennes en faisant appel à divers marchands.

La dynastie Arthur Speyer et les objets doublons (vers 1923)

Le nom d’Arthur Speyer ne correspond pas uniquement à une personne, mais plutôt à une dynastie de collectionneurs et de marchands intéressés par l’art des cinq continents. Arthur Speyer II rassure le directeur du musée sur la qualité des ses pièces sans jamais pour autant donner de détails sur le mode d’acquisition ou l’origine des collectes.

Emile Clément, un entrepreneur éclairé (1927-1928)

Cet entrepreneur vend au MEG des objets ethnographiques en provenance du nord-ouest de l’Australie dans les années 1927 et 1928.

Les Berkeley Galleries , une référence incontournable (1955-1957)

Entre 1955 et 1957, le MEG, acquiert dix oeuvres australiennes aux Berkeley Galleries de Londres. Cette galerie d’art a été pendant plus de 30 ans la Mecque des collectionneurs d’art oriental, océanien, africain, précolombien, mais également d’antiquités classiques et d’art contemporain.

Les années australiennes du MEG (1955-1960)

Selon Marguerite Lobsiger-Bellenbach, directrice du musée depuis 1952, l’important aujourd’hui c’est d’amasser. Car il n’y aura bientôt plus rien et nos descendants seront tout contents de trouver des dépôts qu’ils n’auront plus qu’à mettre en valeur. Deux hommes contribuent à ces collectes Maurice Bastian et Georges Barbey.

Maurice Bastian, un diplomate au service du MEG

Par son entremise, le MEG initie plusieurs échanges avec les musées australiens. En 1956 et 1960, le Musées acquiert cinquante objets australiens du National Museum of Victoria à Melbourne en échange d’un don d’une série de pièces péruviennes précolombiennes. La qualité des objets choisis est incontestable. Le Musée et l’Institut d’ethnographie décernent le titre de « membre correspondant » à Maurice Bastian.

Georges Barbey un banqier, infatigable voyageur

Georges Barbes, un banquier de Genève, est directeur de la SBS en 1921. De 1951 à 1963 il parcourt le monde. De ces voyages il rapporte une collection d’objets rares et devient le médiateur d’échanges entre le MEG et l’Australian Museum de Sydney, mais il sort également illégalement certaines pièces d’Australie. Si cette pratique peut et doit choquer aujourd’hui, elle est courante à cette époque et motivée par la nécessité perçue par les collectionneurs et les anthropologues de « sauver » ces artefacts voués à disparaître.

Karel Kupka

La collection australienne de MEG s’enrichit en 1966 de sept peintures sur écorce acquises auprès de l’artiste et ethnologue français d’origine Tchèque Karel Kupka (1918-1993).

Claude Albana Presset, une céramiste passionnée

En 1998, Claude Albana Presset , céramiste genevoise, est mandatée par le directeur Louis Necker pour compléter la collection de peintures sur écorces. Les 32 oeuvres ramenées ont été acquises dans les galeries et centres d’art communautaires soutenus par le gouvernement australien.

Cette énumération montre deux choses :

- Mis à part certains échanges avec des musées australiens, beaucoup d’objets ont été achetés auprès de galeries et de marchands d’art.

- Aucun des pourvoyeurs des collections ne sont des scientifiques qui ont mené de réelles enquêtes de terrain en Australie. Karel Kupka est, dans cette optique, une exception. Pourtant il ne collabore pas scientifiquement avec Genève, mais avec le Musée de Bâle (cf. infra).

Une réflexion anthropologique marginalisée

Dans ce contexte la réflexion anthropologique reste marginalisée. Il est évident que l’exposition utilise de très nombreuses références issues de cette discipline, mais elles n’apparaissent qu’en toile de fond. Le « temps du rêve » n’est pas tout. Les aborigènes avaient des comportements économiques, les divers clans pouvaient s’affronter et se battre avec une extrême violence, en témoignent les massues et les boucliers présentés dans certaines vitrines, ils possédaient des rites funéraires d’une extrême complexité. Les anthropologues qui ont œuvré à la connaissance de la culture aborigène ne sont pas tous des évolutionnistes racistes.

L’image donnée des anthropologues, associés au colonialisme et à des visions évolutionnistes dépassées, apparaît, du reste, pour le moins négative :

– De nos jours, les présentations ethnographiques à l’ancienne que l’on peut encore voir dans certains musées qui n’ont été ni rénovés ni repensés, sont perçues comme hautement problématiques, car elles expriment des idées évolutionnistes, peut-être aussi des postulats racistes sur la « vie primitive » ou des intérêts pour l’exotisme peut-être moins hiérarchisant mais néanmoins capables de déformer la réalité.

– Cette situation ne contribue pas forcément à renverser la notion que les Aborigènes seraient les parangons de l’homme primitif. En anthropologie une approche « puriste » refuse de s’intéresser aux formes hybrides émergentes, vue comme une preuve d’une acculturation irrémédiable. Celle-ci est largement considérée unilatéralement comme la perte d’authenticité due à l’interaction avec l’Europe et non comme le résultat de choix individuels.

– Approchez n’importe quelle famille aborigène, prononcez le mot « anthropologie », et la plupart des gens réagiront mal, souffrant d’un traumatisme intergénérationnel consécutif aux traitements infligés par le colonialisme.

On s’étonnera également de la vision simpliste données de certains aspects de la culture traditionnelle. Les structures sociales ne révéleraient qu’un formalisme simple (p. 30) alors que l’on connaît l’extrême complexité de ces systèmes ayant fait l’objet de multiples analyses, mais présentés ici que comme un simple système de moitiés commun à presque toute l’Australie (cf. Testart 1978pour un travail récent).

Le paradoxe Karel Kupka (1918-1993)

Le cas de Karel Kupka, ce peintre et chercheur français d’origine tchèque qui a dédié sa vie à l’étude des écorces peintes, doit être examiné à part car il présente une attitude paradoxale. Il est en effet attaché à la fois à une vision herméneutique de l’art et à une vraie recherche scientifique, une attitude qui ne peut que nous interpeller personnellement. Dans cette perspective ses relations se déploient aussi bien avec le monde des galeries, celui des musées et avec le monde académique et scientifique (Largy Healy 2010).

Parcours scientifique

Le peintre s’embarque pour l’Australie afin d’y étudier les œuvres aborigènes de plusieurs collections publiques et privées.

1951. Le professeur Bühler, directeur du Musée d’ethnographie de Bâle (aujourd’hui Museum der Kulturen) et professeur d’anthropologie culturelle à l’Université envoie Kupka sur le terrain au nord-ouest de l’Australie. C’est de cette première mission scientifique en 1956 en terre d’Arnhem qu’il rapporte au Musée de Bâle plus de 150 œuvres accompagnées d’une importante documentation. Kupka établit ses quartiers à la mission de Milingimbi.

1960-1961. Le professeur Bühler demande à Kupka d’effectuer une deuxième mission à l’ouest et l’est de la Terre d’Arnhem dont il rapporte plus de 260 pièces au musée de Bâle.

1963-1964. Troisième mission en Terre d’Arnhem pour le compte de l’Austalian Institut of Aboriginal Studies et des Musées de France.

Vers 1969. Kupka entre au CNRS comme chargé de mission auprès des Musées des Arts africains et océaniens de Paris.

1969. Il soutient à L’EHESS sa thèse de doctorat en ethnologie sous la direction de Jean Guiart. Son travail porte sur les peintures de la Terre d’Arnhem avec pour titre « Anonymat des artistes primitifs ?». La soutenance, présidée par le professeur André Leroi-Gourhan, se déroule dans une salle du MNAAO, marquant symboliquement en France l’établissement de liens nouveaux entre l’enseignement supérieur et les musées.

Date ? Quatrième mission pour le CNRS, recueil de données généalogiques de quatre lignées aborigènes.

1995. La collection d’écorces peintes du Musée des Arts Africains et Océaniens est mise en vente et dispersée.

Les écorces peintes : des productions traditionnelles

L’art des écorces peintes peut être considéré comme une composante essentielle des cultures aborigènes précédant les premiers contacts. Les écorces peintes étaient surtout réalisées à l’occasion de certaines phases initiatiques, comme support à la révélation des motifs sacrés. Les premiers « tableaux sur écorce » yolngu s’inspirent clairement de la peinture corporelle, tant par leur composition que par leur taille, qui ne dépassait guère celle d’un torse humain. Chaque clan détenait des droits de propriété sur un ensemble spécifique de motifs qui lui a été légué par des êtres totémiques durant un passé ancestral.

Il existe une petite série de peintures sur écorce, aujourd’hui dispersées entre plusieurs collections, en provenance de Port Essington dans la péninsule de Cobourg, réunies dans les années 1870 par Paul Foelsche. En 1920, Walter Baldwin Spencer (1860-1929) recueille une cinquantaine de peintures sur écorce de la région d’Oenpelli, dans la partie occidentale de la réserve.

L’historien d’art

Très novatrices pour l’époque, les recherches du Kupka sont reconnues aujourd’hui comme l’une des premières évaluations sérieuse de l’art aborigène. La collection matérielle réunie par Kupka compte environ mille peintures sur écorces.

Changement de statut de l’art

Kupka constitue l’un des acteurs majeurs du changement de statut que connaissent alors les écorces peintes, passant de celui d’objets ethnographiques à celui d’œuvre d’art. Il s’attache à promouvoir la reconnaissance de la peinture aborigène comme un art à part entière dont la place était dans les galeries et non seulement dans les musées ethnographiques. Sa position à l’égard du dynamisme artistique aborigène est cependant paradoxale. Tout en reconnaissant que chaque peintre est un chercheur que toujours tente la nouveauté, il déplore les effets de la transition sociale en cours dans les missions sur l’évolution de la pratique artistique. Il ne prend pourtant pas en compte l’impact de ses propres acquisitions sur l’économie locale et sur l’évolution des pratiques figuratives yolngu. La taille de la collection laisse cependant présager l’influence des commandes de Kupka sur cette production et sur l’émergence du « métier » de peintre en Terre d’Arnhem.

Une approche relevant d’abord de l’herméneutique

Sous un certain angle, la démarche de Kupka s’accorde parfaitement – tout comme le concept de dreaming – avec la démarche surréaliste à la recherche d’un art proche des origines.

La préface d’André Breton Main première (dont on écartera les jugements sur le primitif dont l’horloge retarde de plusieurs millénaires et dont l’affect est beaucoup plus élémentaire !), écrite pour présenter un art à l’état brut, témoigne parfaitement de cette perspective qui n’illustre qu’une des facettes de la démarche de Kupka :

« Aimer d’abord. Il sera toujours temps, ensuite, de s’interroger sur ce qu’on aime jusqu’à n’en vouloir plus rien ignorer (…). C’est là l’évidence que viennent renforcer tous les jours tant d’ « explications de textes » s’entêtant à vouloir réduire les « obscurités » d’un poème alors que ce qui importe avant tout est, que, sur le plan affectif, le contact s’établisse spontanément et que le courant passe, soulevant celui qui reçoit au point de ne lui faire nul obstacle de ces obscurités mêmes. » (Kupka 1962, p. 9)

« Rien n’est moins propice à l’appréhension en profondeur (du primitif) que de devoir en passer par le regard trop souvent glacé de l’ethnographe qui croirait, sinon déchoir, du moins faillir à ses disciplines s’il se portait vers elles avec quelque ardeur ou même s’il se montrait, tant pour les autres que pour lui-même, moins rebelle à l’émotion. On n’y insistera jamais trop : il n’y a que le seuil émotionnel qui puisse donner accès à la voie royale ; les chemins de la connaissance, autrement, n’y mènent jamais. » (Breton in Kupka 1962, p. 10)

« Notre chance est qu’il en aille tout autrement avec Karel Kupka qui, lui, est mû par l’attraction passionnelle et n’éprouve nul besoin de s’en cacher. » (Breton in Kupka 1962, p. 10)

L’approche proposée se situe donc dans une perspective évolutionniste critiquée sous cette forme, à juste titre, par le MEG.

Le chercheur de terrain

Mais Kupka présente également le parcours académique et le profil d’un vrai anthropologue de terrain.

Dans le souci d’étudier les formes d’art qu’il considère comme les plus « authentiques », c’est-à-dire les mieux préservées de l’influence extérieure, Kupka se base à Milingimbi, une mission située au large des côtes centrales de la réserve de terre d’Arnhem, où selon lui, les peintres étaient moins affectés qu’ailleurs par la demande d’autres collectionneurs et du marché naissant.

Séduit par sa démarche d’artiste et sa méthode novatrice, le professeur Addolphus Elkin, directeur du Département d’anthropologie de Sydney, élève et successeur d’Alfred Radcliffe-Brown à la première chaire d’anthropologie en Australie, devint l’un des principaux mentors de Kupka. Kupka consacre de nombreuses heures avec les hommes qui se retrouvaient quotidiennement pour peindre. Il est l’un des premiers collectionneurs à systématiquement indiquer le nom des peintres.

Tout à fait novateur pour l’époque le constat sur la créativité individuelle aborigène qui allait à l’encontre du présupposé dominant faisant de l’artiste primitif un simple imitateur de prototypes graphiques interchangeables et inchangés depuis des millénaires.

Les peintres qui travaillent avec Kupka comptent parmi les dirigeants les plus importants de l’ère missionnaire, tant pour l’autorité rituelle qui leur était reconnue et les différents fonctions qu’ils exercèrent au sein de la mission que par les mesures politiques qu’ils prirent pour assurer le maintien des valeurs et des traditions yolngu.

Des relations personnelles nouées entre Kupka et les maîtres peintres permettent au premier de rendre compte des bases politiques et rituelles de la créativité individuelle et aux seconds de prendre la mesure des enjeux liés à la transposition de leurs peintures cérémonielle sacrées sur des supports publics, transportables, commercialisables et pérennes. Ces relations privilégiées permettent à Kupka de collecter des objets rituels de premier ordre comme une urne funéraire peinte creusées dans un tronc d’arbre. L’intimité du chercheur avec son « frère » Dawidi, prédestiné à devenir le chef suprême de son clan, donne au chercheur une perspective tout à fait unique sur le parcours artistique du peintre et son accession progressive au pouvoir. Une série de peintures montre comment Dawidi acquit au terme de son apprentissage les pleins droits de représenter cette histoire des sœurs Wavilag, qui compte parmi les mythes les plus importants de toute la région. Seule la connaissance des biographies d’artistes et de leur statut social peut mettre en lumière de façon empirique la dynamique interne de la création artistique des Yolngu, et les enjeux politiques et rituels qui lui sont associés.

Cette volonté de réunir des collections « représentatives » donne aussi lieu à un projet de documentation ambitieux qui pris la forme d’une archive de plusieurs centaines de fiches individuelles d’objets. Kupka augmenta continuellement son fichier documentaire de nouvelles informations et de corrections apportée par les artistes, dans l’esprit des systèmes d’archivages numériques d’aujourd’hui.

Trois écorces peintes collectées par Karel Kupka pour le Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie et vendues en 1995 (Source).

Les écorces peintes : des productions traditionnelles

L’art des écorces peintes peut être considéré comme une composante essentielle des cultures aborigènes précédant les premiers contacts.

Les écorces peintes étaient surtout réalisées à l’occasion de certaines phases initiatiques, comme support à la révélation des motifs sacrés. Les premiers « tableaux sur écorce » yolngu s’inspirent clairement de la peinture corporelle, tant par leur composition que par leur taille, qui ne dépassait guère celle d’un torse humain. Chaque clan détenait des droits de propriété sur un ensemble spécifique de motifs qui lui a été légué par des êtres totémiques durant un passé ancestral.

De gauche à droite : peinture sur écorce, peinture corporelle et peinture sur une urne funéraire. A gauche et à droite : illustrations du mythe des deux sœurs Wavilak (de Largy Healy 2010, fig. 6 et 7). Au centre : Source

Il existe une petite série de peintures sur écorce, aujourd’hui dispersées entre plusieurs collections, en provenance de Port Essington dans la péninsule de Cobourg, réunies dans les années 1870 par Paul Foelsche. En 1920, Walter Baldwin Spencer (1860-1929) recueille une cinquantaine de peintures sur écorce de la région d’Oenpelli, dans la partie occidentale de la réserve.

L’historien d’art

Très novatrices pour l’époque, les recherches du Kupka sont reconnues aujourd’hui comme l’une des premières évaluations sérieuse de l’art aborigène. La collection matérielle réunie par Kupka compte environ mille peintures sur écorces.

Changement de statut de l’art

Kupka constitue l’un des acteurs majeurs du changement de statut que connaissent alors les écorces peintes, passant de celui d’objets ethnographiques à celui d’œuvre d’art. Il s’attache à promouvoir la reconnaissance de la peinture aborigène comme un art à part entière dont la place était dans les galeries et non seulement dans les musées ethnographiques.

Sa position à l’égard du dynamisme artistique aborigène est cependant paradoxale. Tout en reconnaissant que chaque peintre est un chercheur que toujours tente la nouveauté, il déplore les effets de la transition sociale en cours dans les missions sur l’évolution de la pratique artistique. Il ne prend pourtant pas en compte l’impact de ses propres acquisitions sur l’économie locale et sur l’évolution des pratiques figuratives yolngu. La taille de la collection laisse cependant présager l’influence des commandes de Kupka sur cette production et sur l’émergence du « métier » de peintre en Terre d’Arnhem.

Une approche relevant d’abord de l’herméneutique

Sous un certain angle, la démarche de Kupka s’accorde parfaitement – tout comme le concept de dreaming – avec la démarche surréaliste à la recherche d’un art proche des origines.

La préface d’André Breton Main première (dont on écartera les jugements sur le primitif dont l’horloge retarde de plusieurs millénaires et dont l’affect est beaucoup plus élémentaire !), écrite pour présenter un art à l’état brut, témoigne parfaitement de cette perspective qui n’illustre qu’une des facettes de la démarche de Kupka :

« Aimer d’abord. Il sera toujours temps, ensuite, de s’interroger sur ce qu’on aime jusqu’à n’en vouloir plus rien ignorer (…). C’est là l’évidence que viennent renforcer tous les jours tant d’ « explications de textes » s’entêtant à vouloir réduire les « obscurités » d’un poème alors que ce qui importe avant tout est, que, sur le plan affectif, le contact s’établisse spontanément et que le courant passe, soulevant celui qui reçoit au point de ne lui faire nul obstacle de ces obscurités mêmes. » (Kupka 1962, p. 9)

« Rien n’est moins propice à l’appréhension en profondeur (du primitif) que de devoir en passer par le regard trop souvent glacé de l’ethnographe qui croirait, sinon déchoir, du moins faillir à ses disciplines s’il se portait vers elles avec quelque ardeur ou même s’il se montrait, tant pour les autres que pour lui-même, moins rebelle à l’émotion. On n’y insistera jamais trop : il n’y a que le seuil émotionnel qui puisse donner accès à la voie royale ; les chemins de la connaissance, autrement, n’y mènent jamais. » (Breton in Kupka 1962, p. 10)

« Notre chance est qu’il en aille tout autrement avec Karel Kupka qui, lui, est mû par l’attraction passionnelle et n’éprouve nul besoin de s’en cacher. » (Breton in Kupka 1962, p. 10)

L’approche proposée se situe donc dans une perspective évolutionniste critiquée sous cette forme, à juste titre, par le MEG.

Le chercheur de terrain

Mais Kupka présente également le parcours académique et le profil d’un vrai anthropologue de terrain.

Dans le souci d’étudier les formes d’art qu’il considère comme les plus « authentiques », c’est-à-dire les mieux préservées de l’influence extérieure, Kupka se base à Milingimbi, une mission située au large des côtes centrales de la réserve de terre d’Arnhem, où selon lui, les peintres étaient moins affectés qu’ailleurs par la demande d’autres collectionneurs et du marché naissant.

Séduit par sa démarche d’artiste et sa méthode novatrice, le professeur Addolphus Elkin, directeur du Département d’anthropologie de Sydney, élève et successeur d’Alfred Radcliffe-Brown à la première chaire d’anthropologie en Australie, devint l’un des principaux mentors de Kupka.

Kupka consacre de nombreuses heures avec les hommes qui se retrouvaient quotidiennement pour peindre. Il est l’un des premiers collectionneurs à systématiquement indiquer le nom des peintres.

L’atelier des artistes de Milingimbi : Karel Kupka avec, de g. à d., les maîtres peintres Dhawarangulil, Lipundja, Djäwa et Dawidi en 1960 (de Largy Healy 2010, fig. 8 et Musée du quai Branly).

L’atelier des artistes de Milingimbi. On distingue au centre une écorce avec la représentation du mythe des sœurs Wavilag (Kupka 1962, p. 30 et Musée du quai Branly).

Tout à fait novateur pour l’époque le constat sur la créativité individuelle aborigène qui allait à l’encontre du présupposé dominant faisant de l’artiste primitif un simple imitateur de prototypes graphiques interchangeables et inchangés depuis des millénaires.

Les peintres qui travaillent avec Kupka comptent parmi les dirigeants les plus importants de l’ère missionnaire, tant pour l’autorité rituelle qui leur était reconnue et les différents fonctions qu’ils exercèrent au sein de la mission que par les mesures politiques qu’ils prirent pour assurer le maintien des valeurs et des traditions yolngu.

Des relations personnelles nouées entre Kupka et les maîtres peintres permettent au premier de rendre compte des bases politiques et rituelles de la créativité individuelle et aux seconds de prendre la mesure des enjeux liés à la transposition de leurs peintures cérémonielle sacrées sur des supports publics, transportables, commercialisables et pérennes. Ces relations privilégiées permettent à Kupka de collecter des objets rituels de premier ordre comme une urne funéraire peinte creusées dans un tronc d’arbre. L’intimité du chercheur avec son « frère » Dawidi, prédestiné à devenir le chef suprême de son clan, donne au chercheur une perspective tout à fait unique sur le parcours artistique du peintre et son accession progressive au pouvoir. Une série de peintures montre comment Dawidi acquit au terme de son apprentissage les pleins droits de représenter cette histoire des sœurs Wavilag, qui compte parmi les mythes les plus importants de toute la région. Seule la connaissance des biographies d’artistes et de leur statut social peut mettre en lumière de façon empirique la dynamique interne de la création artistique des Yolngu, et les enjeux politiques et rituels qui lui sont associés.

Cette volonté de réunir des collections « représentatives » donne aussi lieu à un projet de documentation ambitieux qui pris la forme d’une archive de plusieurs centaines de fiches individuelles d’objets. Kupka augmenta continuellement son fichier documentaire de nouvelles informations et de corrections apportée par les artistes, dans l’esprit des systèmes d’archivages numériques d’aujourd’hui.

Pour une anthropologie culturelle et sociale renouvelée

L’analyse des textes en relation avec la magnifique exposition L’effet boomerang, analyse que j’ai voulue la plus respectueuse possible des intentions de ses promoteurs, et la présentation de certains compléments concernant notamment Karel Kupka, me suggère en conclusion quelques réflexions. Ces dernières ne sont pas destinées dénigrer le travail accompli par le MEG mais, bien au contraire, à enrichir la réflexion. Il existe aujourd’hui d’autres voies à explorer pour les musées d’ethnographies et ces dernières ne relèvent pas d’un passéisme dépassé d’anthropologues poussiéreux et « évolutionnistes ».

Souligner l’intérêt et la légitimité de promouvoir les productions culturelles des peuples indigènes aux époques coloniales et modernes

Nous ne saurions qu’être parfaitement en phase avec ce courant qui se donne aujourd’hui pour tâche de réhabiliter et de promouvoir les productions culturelles aborigènes les plus récentes et se propose d’initier un dialogue qui a si longtemps fait défaut, une attitude qui met en avant la dynamique culturelle de ces sociétés aux époques récentes.

Une culture muséographique conforme à la philosophie du quai Branly : souligner les problèmes posés par les relations avec le marché de l’art :

Nous ne pouvons que le constater : les détracteurs qui avaient entraîné le rejet du projet de L’esplanade des mondes l’on emporté car il s’agit d’une tendance lourde de la muséographie ethnographique actuelle. En témoigne la création, à Paris, du Musée du quai Branly au détriment de l’ancien Musée de l’Homme (Dupaigne 2006). Nous le regrettons vivement, nous qui avons été formé à l’ethnologie dans cette ancienne institution. L’ouverture d’une galerie des arts premiers au Musée du Louvre (Pavillon des sessions) souligne encore cette nouvelle philosophie. Les promoteurs d’un plus grand respect des cultures indigènes devraient néanmoins être plus explicites et plus militants face aux ravages causés par le marché de l’art dans les sociétés détentrices de biens culturels suscitant la convoitise des trafiquants et des marchands.

Étudier les cultures aborigènes au moment des premiers contacts et si possible aux époques antérieures

Nous devons aux aborigènes de réhabiliter, avec eux, leurs cultures traditionnelles, celles d’avant les contacts, une approche parfaitement réalisable en l’état de nos connaissances. Les réhabiliter c’est également chercher à connaître une culture magnifique et détruire des préjugés solidement implantés depuis les premiers contacts. Si nous avons bien compris, les descendants des premiers habitants de l’Australie sont aujourd’hui particulièrement curieux de cette histoire.

Développer les relations avec la recherche fondamentale

Retrouver ces racines nécessite que les musées ressuscitent la recherche fondamentale, au sein de leurs institutions et/ou en partenariat avec les universités.

Cette recherche a progressé et surmonte aujourd’hui les anciens paradigmes évolutionnistes à juste titre critiqués. Les sociétés ne se situent plus sur une échelle du progrès continu comme proposé au XIXème siècle mais il est désormais possible de raisonner en termes de dynamiques culturelles s’organisant sur le temps long de la préhistoire et de l’histoire sans faire intervenir des échelles de valeurs.

Au moment où l’homme blanc est en train de saccager la planète on sait que les dernières populations traditionnelles, notamment les chasseurs-cueilleurs et certains agriculteurs des forêts tropicales peuvent beaucoup nous apprendre sur la protection et la gestion responsable de la biodiversité. Les australiens traditionnels n’échappent pas à cette situation, qui occupaient aussi bien des zones désertiques que forestières.

Dans cette perspective les aborigènes australiens se sont séparés il y a longtemps, soit au minimum il y a 45.000 ans et probablement plus des populations du continent asiatique et se sont transformés et diversifiés en vase clos, même s’il y a eu des contacts avec l’Indonésie et La Nouvelle Guinée. Il serait absurde de ne pas tenir compte de cette situation exceptionnelle sous prétexte qu’elle dévaloriserait les premiers habitants de l’Australie. Alain Testart (2012), qui a beaucoup travaillé sur l’Australie, a théorisé cette situation qui fait des Aborigènes des populations de chasseurs-cueilleurs à part.

Une communauté aborigène devant une habitation. Longues sagaies de chasse et de guerre appuyées contre la hutte. Au sol des boomerangs. (Source)

Développer les relations avec la recherche fondamentale

Retrouver ces racines nécessite que les musées ressuscitent la recherche fondamentale, au sein de leurs institutions et/ou en partenariat avec les universités.

Cette recherche a progressé et surmonte aujourd’hui les anciens paradigmes évolutionnistes à juste titre critiqués.

Les sociétés ne se situent plus sur une échelle du progrès continu comme proposé au 19ème siècle mais il est désormais possible de raisonner en termes de dynamiques culturelles s’organisant sur le temps long de la préhistoire et de l’histoire sans faire intervenir des échelles de valeurs.

Au moment où l’homme blanc est en train de saccager la planète on sait que les dernières populations traditionnelles, notamment les chasseurs-cueilleurs et certains agriculteurs des forêts tropicales peuvent beaucoup nous apprendre sur la protection et la gestion responsable de la biodiversité. Les australiens traditionnels n’échappent pas à cette situation, qui occupaient aussi bien des zones désertiques que forestières.

Dans cette perspective les aborigènes australiens se sont séparés il y a longtemps, soit au minimum il y a 45.000 ans et probablement plus des populations du continent asiatique et se sont transformés et diversifiés en vase clos, même s’il y a eu des contacts avec l’Indonésie et La Nouvelle Guinée. Il serait absurde de ne pas tenir compte de cette situation exceptionnelle sous prétexte qu’elle dévaloriserait les premiers habitants de l’Australie. Alain Testart (2012), qui a beaucoup travaillé sur l’Australie, a théorisé cette situation qui fait des Aborigènes des populations de chasseurs-cueilleurs à part.

Fig. 2. Problématique de l’ethnologie évolutionniste. Le schéma ne s’applique pas aux sociétés dans leur globalité mais aux particularités culturelles prises séparément (Testart 2012, fig. 1).

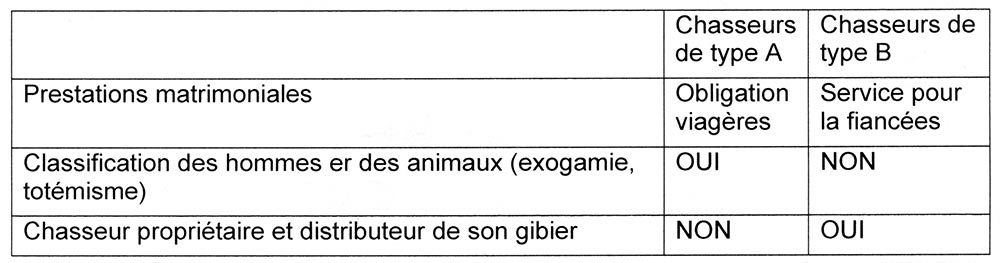

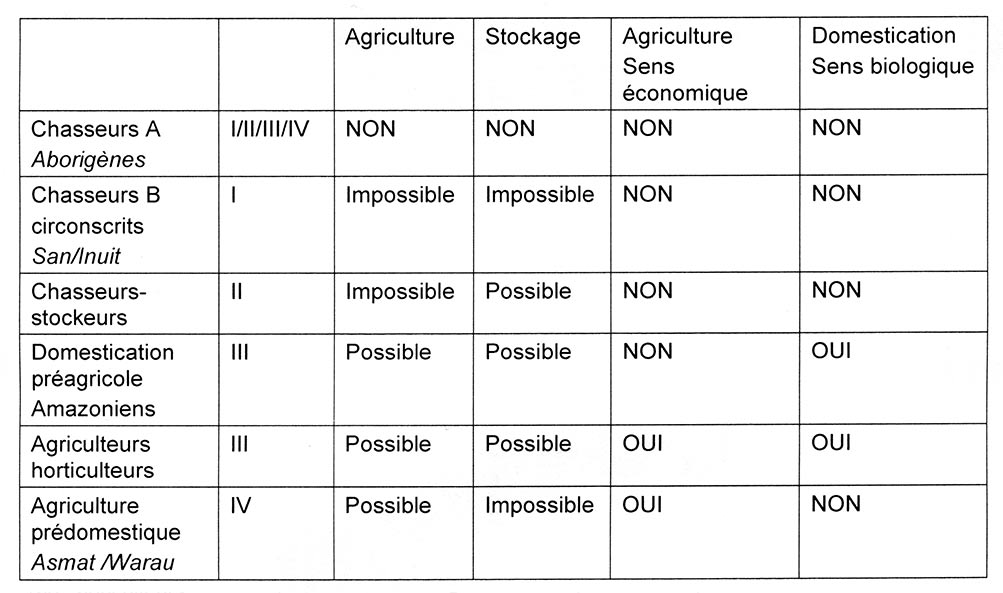

Aujourd’hui l’analyse cladistique permet de pousser plus loin la formalisation de ce type de transformation en mettant en avant les notions de caractères primitifs et de caractères dérivés (Gallay 2012). Le schéma ci-dessous reprend le raisonnement de Testart dans une perspective cladistique. Il montre que les aborigènes australiens forment effectivement un groupe à part, celui des chasseurs de type A présentant de nombreux caractères primitifs.

Tableau 1. Les obligations du mari vis à vis de sa belle-famille et ses corrélations au niveau de la propriété du gibier abattu et des classifications portant sur le monde. Ces caractéristiques permettent de distinguer le chasseurs-cueilleurs de type A des chasseurs-cueilleurs de type B.

Tableau 2. Paramètres écologiques présidant aux dynamismes des société de chasseurs-cueilleurs et des sociétés agricoles selon Alain Testart (2012).

Les Aborigènes australiens n’ont pas inventé ni adopté l’agriculture, même quand cela était possible. On les retrouve donc à la fois sur de terres infertiles et sur des terres propres à l’agriculture.

Chez ces derniers les classifications congruentes des hommes et de la nature sont fondamentales parce que les principaux rapports sociaux sont conçus en fonction d’elles, et parce que ces classifications laissent finalement peu de liberté aux hommes. Le totémisme règle donc les rapports entre les hommes et les rapports de ces derniers avec la nature, une bonne leçon pour l’écologie moderne.

Les collections australiennes du MEG sont exceptionnelles ; il faut qu’elles puissent servir à illustrer d’autres perspectives que celles de l’histoire de l’art.

Fig. 3. Un schéma rendant compte des transformations des sociétés humaines depuis le Pleistocène (Schéma A. Gallay).

2021. Nouvelles controverses

Les controverses à propos du Musée d’ethnographie se sont rallumées en 2021 à propos d’un éventuel nouveau nom à donner à l’institution, controverse dont la Tribune de Genève s’est largement faite d’écho (25, 27-28 mars et 4 avril 2021).

La situation est totalement pervertie par le rapport au colonialisme qui empoisonne toute réflexion consacrée aux sciences humaines..

Dans un éditorial du 25 mars Pascal Zimmerman évoque le nécessité de laver la tache du colonialisme, dans un environnement qui porte à la contrition, au repentir et à l’expiation des fautes de nos pères. On propose de casser les lucarnes d’un regard unique : fermons un musée et ouvrons un forum.

Dans un long interview en date du 25 mars, Le MEG fait sa mue, à vous de le rebaptiser, Boris Wastiaux développe sa vision des choses.

Le MEG tire son origine dans le colonialisme. Mais l’époque est à la contrition, à la réparation des torts infligés et à la restitution du patrimoine spolié.

Il faut se oser la question de savoir comment l’Europe a volé l’histoire du monde. Les objets d’art conservés font le plus souvent l’impasse sur leurs créateurs. Il y a déni d’historicité.

Le MEG n’est plus en adéquation avec notre vision pour l’avenir. Les musées ne peuvent plus restés plantés dans la conception de l’homme blanc européen du XIXe s. Le terme ethnographie ne reflète plus la diversité des approches pratiquées aujourd’hui par le MEG.

De nombreux musées ont changé de nom : The national Museum of World Culture (Götteborg), Welt Museum (Vienne), Humbold Forum (Berlin), Musée du Quai Branly (Paris), Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée(Marseille), Musée des Confluences (Lyon), Esplanade des mondes (ancien projet pour le musée genevois)

On remarquera que le terme ethnographie a disparu de toutes ces nouvelles dénominations comme s’il s’agissait d’un terme maudit.

Le terme musée est également devenu obsolète. On doit réfléchir sur sa suppression.

Il faut récréer des thématiques transversales (un terme vide de sens s’il n’est pas clairement défini)

Un seul sujet est évoqué, naturellement essentiel : aborder la diversité des perspectives autochtones sur les changements environnementaux.

Dans un courrier du lecteur du 27-28 mars Jurk Estreicher précise la vision du directeur du Musée et signale qu’un changement de nom est la seule solution envisageable car il n’est pas possible de liquider le musée. Son directeur perdrait alors son poste (sic!).

A cours d’idée Boris Wastiau s’est rabattu sur douze agences de namings et sur une enquête auprès des genevois.

Il est important d’analyser ce qui se cache sous le terme naming. Le naming désigne le processus de création et de choix d’un nom pour un produit, un service, une marque ou une entreprise. Lorsque cette démarche concerne un produit, on parle tout simplement de naming produit (ou product naming). Cette phase de réflexion et d’attribution du nom se révèle hautement tactique puisque les stratégies de communication, publicitaire et marketing seront intimement liées au nom du nouveau produit. Dans la foulée Jurk Estreicher propose Centre genevois des peuples du monde.

Cette position n’a pas manqué d’interpeller l’ancienne équipe du Musée d’ethnographie.

Dans une tribune intitulée Le musée d’ethnographie n’a rien de colonialiste, son ancien directeur Louis Necker (19 avril 2021) ainsi que les conservateurs de l’ancienne équipe du musée René Furst et Jérôme Ducor s’insurgent contre la position de Boris Wastiau.

Le musée correspond au caractère multiethnique de Genève.

Plusieurs membres du musée se sont complètement identifiés aux cultures présentées. Jean Eracle conservateur du Département Asie est devenu un moine bouddhiste, Bernard Crettaz responsable des cultures traditionnelles alpines était un chercheur engagé dans l’étude des populations alpines, René Fusrt spécialiste du monde amazonien, connu pour ses magnifiques photos, a été à l’origine du DOCIP, le centres de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones. Aujourd’hui soutenue par les Nations Unies elle organise des conférences ouvertes à des représentants de peuples autochtones du monde entier, permettant ces derniers d’y faire valoir leurs droits. Le musée s’est engagé à restituer un certain nombre d’objets, dont les têtes momifiées de Nouvelle Zélande.

Il paraît donc inutile de remettre en cause l’ancienne dénomination du musée. Cette remise à plat est en effet susceptible d’affaiblir par un changement de nom ce musée qui au cours des années, a fait mieux connaître, aimer et respecter les cultures et les peuples du monde entier.

En résumé la polémique sur un éventuel changement de nom révèle deux failles.

La première concerne l’absence de position claire de part du directeur actuel qui doit faire appel à des agences de naming pour réfléchir au problème dans une perspective dominée par les contraintes du marketing publicitaire. Un aveu d’échec qu’il convient de souligner.

La seconde concerne la lacune la plus importante. On considère qu’il n’est pas possible de développer une perspective anthropologique fondée scientifiquement qui puisse respecter les diversités culturelles. Au-delà de la question des étiquettes qui obturent totalement le fond de la question se dessine l’échec actuel de la réflexion développée par des personnes qui n’ont aucune expérience du terrain et des questions épistémologiques posées par le rapport à l’autre.

Un art rupestre dont l’histoire reste à faire. Peinture rupestre de Kakadu.

Source

Références

ANONYME 1970. Une thèse de Karel Kupka concernant les peintures sur écorces des aborigènes australiens. Journal de la société des océanistes, 26, p. 85-86.

BLANC G. 2020 : L’invention du colonialisme vert : pour en finir avec le mythe de l’Eden africain, chez Flammarion

COLOMBO-DOUGOUD R. & MULLER B. 2010. Traces de rêves : peintures sur écorce des aborigènes d’Australie. Genève : MEG et Gollion : Infolio.

COLOMBO DOUGOUD R. (éd) 2017 L’effet boomerang : les arts insulaires d’Australie (catalogue d’exposition). Genève : Musée d’ethnographie. Gollion : Infolio

BRETON A, 1962. Main première. In : Kupka K. 1962. Un art à l’état brut : peintures et sculptures des aborigènes d’Australie. Lausanne : La guilde du livre, p. 9 et10.

DUPAIGNE B. 2006. Le scandale des arts premiers : la véritable histoire du musée du quai Branly. Paris : Mille et une nuits (Essai).

GALLAY A. 2001. Pillage du continent africain. Tribune de Genève, 29 novembre.

GALLAY A. 2003. Le nouveau Musée d’ethnographie, l’Université, la Cité et le Monde. In : Pour le nouveau Musée d’ethnographie de Genève. Bulletin du Centre genevois d’anthropologie 6, p. 111.

GALLAY A. 2012. Approche cladistique et classification des sociétés ouest-africaines : un essai épistémologique. Journal des Africanistes (Paris) 82/1-2, p. 209-248.

GALLAY A., HUYSECOM E., MAYOR A., ROBERT A. 2000. Discours multiples sur la protection du patrimoine culturel malien : éléments d’analyse. In : Bonnet C. (ed.). Sauvegarde et conservation du patrimoine archéologique. Symposium : Int. Zusammenarbeit zum Schutz archäologie Erbes (1999 ; Rüschlikon). Zürich : Fondation Suisse-Liechtenstein pour les recherches archéologiques à l’étranger, 49-70.

GREGORI M. 2001. Esplanade des mondes ou morne plaine ? Le Courrier, samedi 17 novembre 2001.

LARGY HEALY J. de 2010. Karel Kupka et les maîtres peintres de la Terre d’Arnhem : la biographie d’une collection d’art aborigène. Gradhiva 12 ns, p.198-217.

RAELI F. 2003. Une esplanade sans monde ? Radiographie communicationnelle de la votation sur le nouveau musée d’ethnographie de Genève (2001). Mémoire de DEA en sciences de l’information, de la communication et des médias. Université de Genève. Faculté des sciences économiques et sociales.

TESTART A. 1978. Des classifications dualistes en Australie : essai sur l’évolution de l’organisation sociale. Éditions de la Maison des sciences de l’homme et publications de l’Université de Lille 3.

TESTART A. 2012. Avant l’histoire : l’évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. Paris : NRF, Gallimard (Bibliothèque des sciences humaines).

Lectures

- ADAMS W. Y. 1977

- BAROIN, C. 2003 – CHAPELLE, J. 1982

- BLENCH, R. 2006

- BOËDA, E. 2013

- BONNEUIL, C. 2016

- BOULEGUE, J. 2013.

- BOULESTIN, B. 2016

- COLOMBO DOGOUD, R. 2017

- D’ARCY THOMSON 1994, LEROI GOURHAN A. 1983

- DEBAENE, V. 2010

- DE BEAUNE, S. 2016

- DESCOLA P. 2005

- DIOP, A-B. 1981

- DUPIRE, M. 1985

- FODOR, J. 1986 et 2003

- GABUS, J. & ERNI, H. 1954

- GOULD, S.J. 2006

- GRATIEN, B. (ed). 2013

- GUILLE-ESCURET, G. 2010

- GUILLE-ESCURET, G. 2012

- HAMANI, D. 2006 – BERNUS, E. 1981

- HEMPEL, C. 2004

- HESSE, H. 1955.

- HOLL, A. F.C. 2014

- JEUNESSE, C. 2016

- JULIEN, M., KARLIN C.

- LELOUP, H. 2011.

- MARTIN, N. 2016

- MURPHY, M. 2009

- PASSERON, J-C., 1991

- PECQUET, L. (éd.) 2018. Jean Rouch

- PETREQUIN, P. 2012

- SEWANE, D. 2003

- STERCKX, C 2005

- TASSY, P. 1991

- TCHERKÉZOFF, S, 2010

- TESTART, A. 1986

- TESTART, A. 1991

- TESTART, A. 2012

- VERMEER, J. 2012

Professeur Alain Gallay

Site réalisé par Lune d’Elle

Menu principal

Contactez Alain Gallay