DESCOLA P. 2005

DESCOLA P. 2005

Par-delà nature et culture.

Paris : Gallimard (Essais, Folio)

Ce livre aborde une question essentielle négligée par la contestation des mouvements écologistes et par le livre de Bonneuil : comment l’homme, dans sa diversité, a-t-il conçu son rapport au monde.

Philippe Descola avance l’hypothèse que des schèmes en nombres limités ont été conçus au cours de l’histoire par les diverses cultures sur ce sujet et que ces positions s’expriment à travers leurs expressions artistiques.

Les publications de Descola (2005a et b, 2010-2011) permettent donc de situer les divers rapports à la nature et de mettre en perspective l’approche de l’homme occidental qui entraîne aujourd’hui l’humanité vers la catastrophe. La problématique présentée réunit ses textes de 2005 et 2010-2011 (cité sous FI, La fabrique des images). Les citations présentent des aménagements cosmétiques de détail qui ne permettent pas de les formuler en italiques selon les règles habituelles de l’édition.

Selon mon habitude, j’ai tenté de résumer une pensée riche et complexe sous forme de phrases synthétiques (en rouge), parfois accompagnées de quelques développements. J’ajouterai également en fin de présentation quelques remarques personnelles sur la position des conceptions de Descola dans une perspective cladistique et ce que signifie son approche sur le plan de la recherche d’une nouvelle conscience écologique tenant compte de la diversité humaine.

Nous devons comprendre comment des peuples qui ne partagent pas notre cosmologie ont pu inventer pour eux-mêmes des réalités distinctes de la nôtre, témoignant par là d’une créativité qui ne saurait être jaugée à l’aune de nos propres accomplissements (p. 153).

GÉNÉRALITÉS

L’hypothèse de schèmes élémentaires en nombre limité

Il existe un nombre limité de schèmes réglant les relations entre humains et non-humains.

Une entreprise de cette nature n’est justifiable qu’à la condition de spécifier les mécanismes au moyen desquels des structures sont réputées organiser les usages et les mœurs, sans pour autant délaisser l’hypothèse que la diversité des relations au monde et à autrui se prête à une analyse en termes de combinaisons finies (p. 181).

Les rapports entre humains et non-humains

Le non-humains sont partout au cœur de la vie sociale, ce qui implique un mouvement d’englobement.

Une grande partie de la nature a été intégrée dans la vie sociale. Bien des sociétés dites « primitives » n’ont jamais songé à établir une frontière rigide entre humains et non-humains.

Le sauvage et le domestique

La distinction dans le traitement et les classifications des animaux selon qu’ils sont ou non dépendant des hommes ne s’accompagne pas nécessairement d’une distinction entre sauvage et domestique.

Intériorités et physicalités : les alternatives

Il convient de distinguer chez les humains et les non-humains physicalité et intériorité. Les ressemblances et les différences perçues à ce niveau entre humains et non-humains permettent d’identifier quatre types de rapports définissant autant d’ontologies distinctes.

Selon les caractéristiques que les humains décèlent dans les existants par rapport à l’idée qu’ils se font des propriétés physiques et spirituelles de leur propre personne, des continuités ou des discontinuités d’ampleurs inégales sont instituées entre les entités du monde, des regroupements sur la base de l’identité et de la similitude prennent force d’évidence, des frontières émergent qui cloisonnent différentes catégories d’êtres dans des régimes d’existence séparés (p. 402).

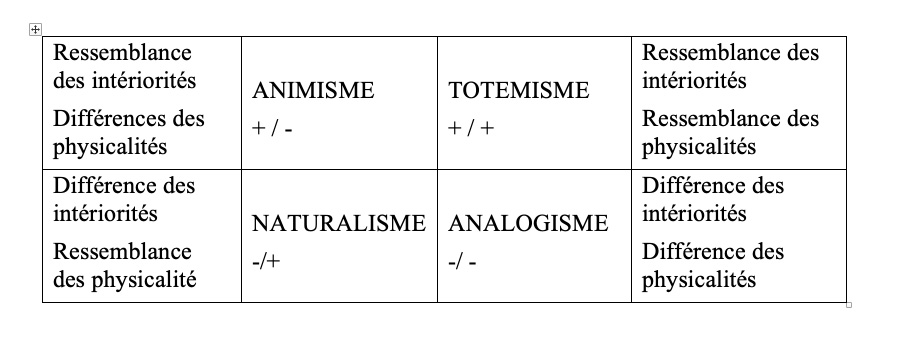

Les formules autorisées par la combinaison de l’intériorité et de la physicalité sont très réduites : face à un autrui quelconque, humains ou non, je peux supposer soit qu’il possède des éléments de physicalité et d’intériorité identiques aux miens, soit que son intériorité et sa physicalité sont distinctes des miennes, soit encore que nous avons des intériorités similaires et des physicalités hétérogènes, soit enfin que nos intériorités sont différentes et nos physicalités analogues (p. 220). (tab.1).

Tab. 1. Identification des quatre types de rapports ou ontologies reliant Humains et non-humains. Descola 2005, fig. 7, p. 221.

Des collectifs spécifiques

Chacune de ces ontologies définit au niveau social des collectifs de nature distincte.

La nature et les limites d’un collectif ne sont jamais données a priori, puisque c’est au contraire l’aire d’extension du schème de relation dominant qui les fixe au premier chef. Un collectif ainsi défini ne coïncide pas nécessairement avec une « société », une « tribu », ou une « classe ». Il se caractérise avant tout par la discontinuité introduite à son pourtour du fait de la présence ostensible à proximité d’autres principes de schématisation de rapport entre les existants. Son existence est donc positionnelle et non intrinsèque et sa mise en évidence tributaire de la méthode comparative (p. 529).

Modes d’identification et modes de relations au sein des collectifs

On peut distinguer dans ces collectifs des types d’identifications et des types de relations permettant leur intégration

Schèmes d’identification

Les schèmes d’identification permettent aux collectifs d’exhiber la singularité de leur ethos et de se différencier entre eux.

Schèmes de relations

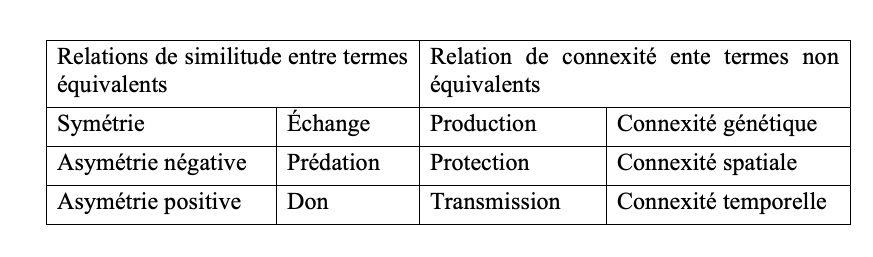

Les schèmes de relation peuvent être classés selon que cet autrui est équivalent ou non à moi sur plan ontologique et selon que les rapports que je noue avec lui sont réciproques ou non.

Les différentes formes combinées de l’identification et de la relation suffisent à rendre compte de la plupart des ontologies et des cosmologies connues (p. 207-208). Il faut s’interroger sur ce qui rend ces pratiques compatibles ou non entre elles, première étape dans l’enquête sur les règles gouvernant leur syntaxe et leur organisation en système (p. 666) (tab. 2).

Tab. 2. Distribution des relations selon le type de rapport entre les termes. Descola 2005, fig. 10.

Stratégies figuratives

Chaque schème d’organisation des collectifs s’individualise à travers des modes spécifiques de figurations.

Il est plausible de penser que les systèmes de qualités eux-mêmes ne sont pas très nombreux, ne serait- ce que pour des raisons d’économie cognitive (FI p. 11).

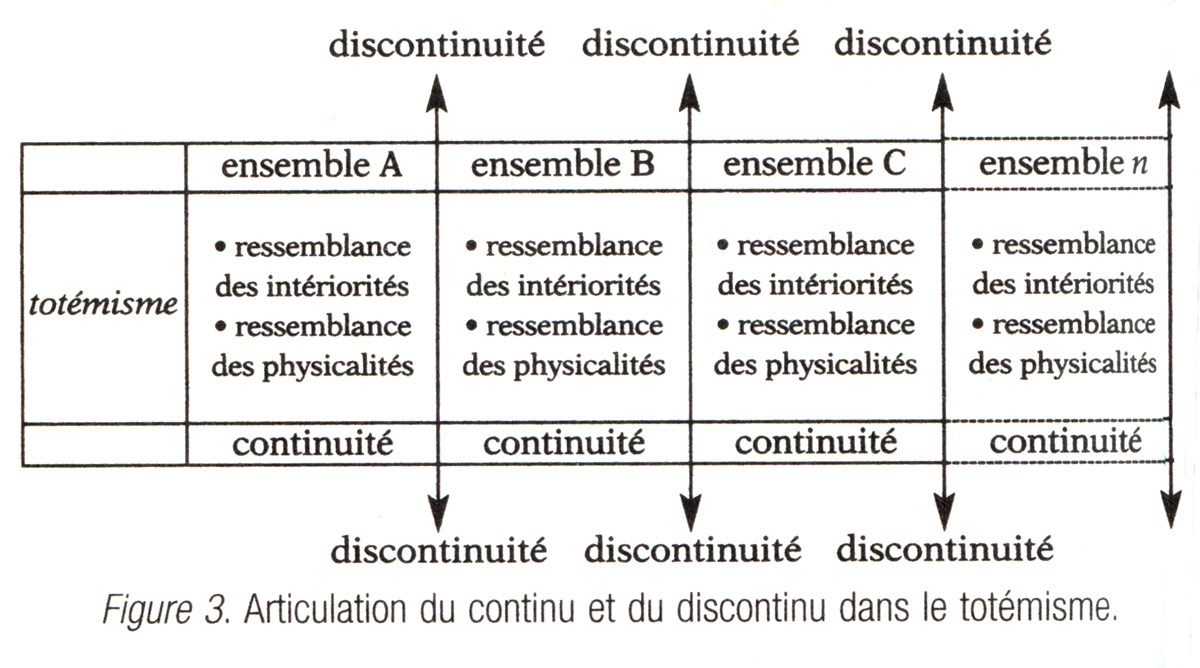

TOTÉMISME

Intégration géographique et chronologique

Le totémisme australien est issu d’une longue tradition remontant probablement à plus de 60.000 ans et a évolué en vase clos avec un minimum de contacts avec l’extérieur.

Retour aux totems algonkins

Le totémisme est en principe limité à l’Australie, même si l’on peut isoler certains éléments comparables dans d’autres continents comme en Amérique du Nord.

La relation typiquement animique de personne humaine à personne animale se double ainsi d’un rapport privilégié entre personne humaine et espèce animale qui prend une évidente coloration totémique, surtout lorsque ce rapport est préfiguré par le fait pour un homme de recevoir sa naissance le nom d’une espèce animale dont il devient le jumeau onomastique (p. 299).

Selon Elkin, le totémisme australien présente une hétérogénéité indéniable.

En tronçonnant le totémisme australien en une douzaine de formes distinctes, Elkin rendait caduque l’idée que celui-ci puisse constituer à l’échelle du continent un dispositif régulateur unique associé à un certain type d’institution ou de règles de mariage (p. 270).

Il devient alors difficile de maintenir pour l’Australie l’interprétation proposée par Lévi-Strauss dans Le totémisme aujourd’hui (1962), c’est-à-dire l’idée que les totems seraient empruntés au règne de la nature parce que les différences ostensibles entre les espèces en matière d’apparence et de comportement fourniraient un modèle suggestif pour conceptualiser la segmentation des groupes humains. En effet, la différence première est ici des agrégats d’attributs communs à des humains et des non-humains au sein de classes désignées par des termes abstraits, non entre des espèces animales et végétales susceptibles de fournir naturellement par leurs discontinuités ostensibles un gabarit analogique servant à ordonner les discontinuités sociales. En effet, la différence première est ici entre des agrégats d’attributs communs à des humains et des non-humains au sein de classes désignées par des termes abstraits (p. 278-279).

Ontologie : schèmes élémentaires d’organisations

Le Rêve

Le temps du Rêve permet d’identifier les relations entre humains et non-humains et d’organiser la structure des collectifs.

Le Rêve n’est ni un passé remémoré ni un présent rétroactif, mais une expression de l’éternité avérée dans l’espace, un cadre invisible du cosmos garantissant la pérennité de ses subdivisions ontologiques (p. 259).

A la fois accoucheurs et prototype de la réalité sociale et physique, les êtres du Rêve sont le plus souvent représentés comme des hybrides d’humains et de non-humains déjà répartis en groupes totémiques au moment de leur venue. Ils sont humains par leur comportement, leur maîtrise du langage, l’intentionnalité dont ils font preuve dans leurs actions, les codes sociaux qu’ils respectent et instituent, mais ils ont l’apparence ou portent des noms de plantes ou d’animaux et sont à l’origine des stocks d’esprits, déposés dans les sites où ils disparurent, qui incorporent depuis dans les individus de l’espèce ou de l’objet pour totem (p. 259).

Rapports entre humains et non-humains

Les humains et les non-humains présentent une continuité interspécifique des physicalités et des intériorités. L’identité (oneness) de la vie est partagé par l’homme et les espèces naturelles,

Les types d’hybridation que l’analyse linguistique met en lumière confirment les intuitions d’Elkin et paraissent bien avérer l’existence d’un mode d’identification fondé sur la continuité interspécifique des physicalités et des intériorités (p. 282).

Spencer et Gillen insistent sur le fait que ce qu’ils appellent la « réincarnation » d’un être du rêve dans un humain aboutit à une identité complète entre celui-ci et l’espèce totémique du site : tout homme considère son totem comme la même chose que lui-même (p. 288). (fig. 1).

Fig. 1. Différences entre les ontologies achroniques du totémisme et diachronique de l’animisme. © Gallay.

Nature des collectifs

L’identité d’un groupe totémique est fondée sur le partage entre tous ses membres humains et non-humains d’un ensemble spécifique d’attributs physiques et moraux constituant une sorte de prototype ontologique dont l’espèce totémique est l’expression emblématique.

De Durkheim à Freud en passant par Frazer et Róheim, tous sont frappés par le fait que l’identification totémique repose sur le partage, au sens d’une classe nommée, d’existants d’un ensemble de qualités physiques et morales qui transcendent la barrière des espèces. Dans ce continent, le noyau de qualités caractérisant la classe totémique est réputé issu d’un prototype primordial, l’être du Rêve (p. 256).

Les qualités héritées du prototype s’actualisent à chaque génération dans des humains et des animaux et des plantes, lesquels constituent, en dépits de leurs apparences dissemblables, autant de manifestations identiques du groupe et propriétés fondamentales au moyen duquel s’affirme leur identité commune (FI p. 127).

Conception du temps

Le temps amalgame dans le présent les humains et les être du temps du Rêve. La flèche temps n’existe pas

En Australie le totémisme met en œuvre un mélange de présent éternel et dépassé reconduit dans l’instant. Les prototypes à l’origine des existants et des subdivisions du monde sont toujours vivaces et continuent leur œuvre génératrice et de mise en ordre. Le « temps du Rêve » est donc accompli, mais ses effets sont toujours observables dans le présent (Descola 2011, p. 89)

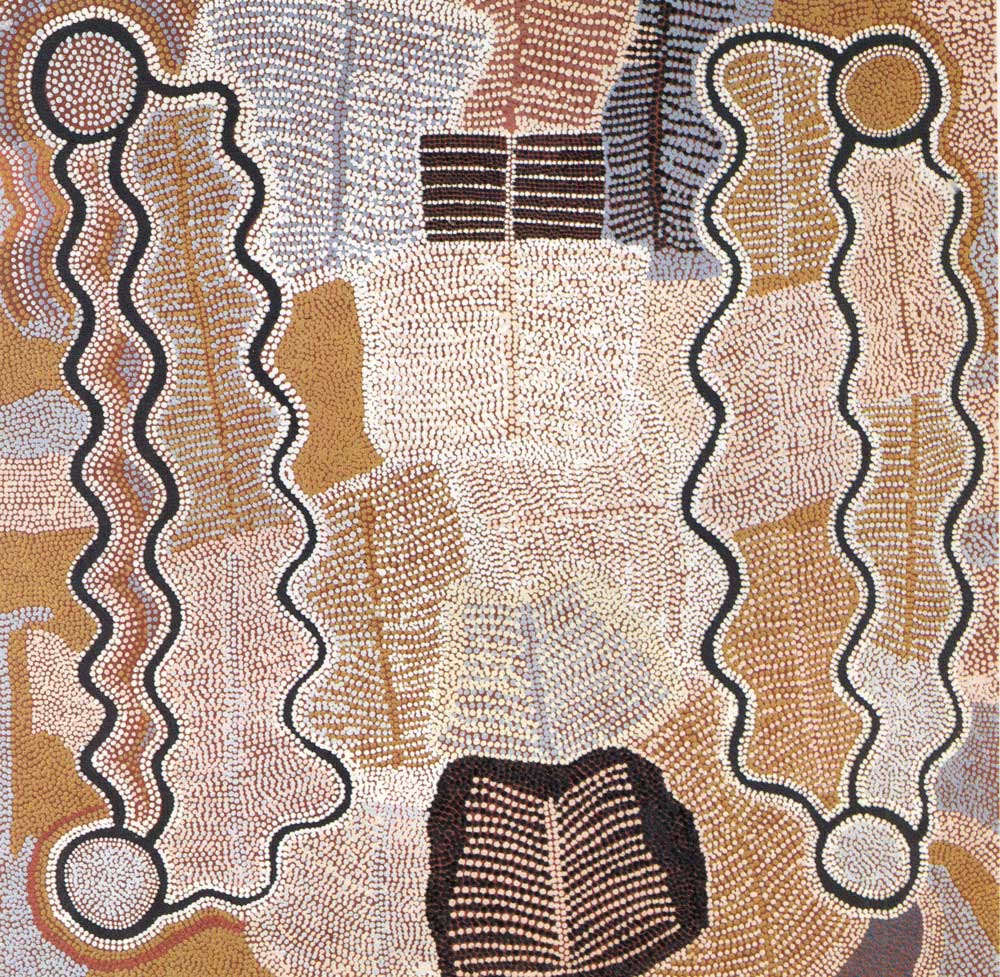

Stratégies figuratives

Les aborigènes emploient trois stratégies figuratives qui sont autant de transformations les unes des autres : 1. L’ordre actualisé par l’évènement (Yolngu), 2. L’ordre incorporé dans les êtres (peintures aux rayons X, partie nord-occidentale de la Terre d’Arnhem), 3. L’ordre incorporé dans les lieux (Désert central).

L’ordre actualisé par l’évènement

La plus littérale combine des figurations de prototypes totémiques en train d’accomplir une action instituante, les figurations des sites qui ont à la fois le cadre et la résultante de cette action, et des figurations d’emblèmes associés aux groupes totémiques issus de ces évènements ; cette représentation d’un ordre spatio-temporel et classificatoire en train de s’actualiser dans un évènement est bien illustrée par la tradition figurative des Yolngu du nord-est de la terre d’Arnhem (FI p. 127).

Milimgimbi, Terre d’Arnhem. Peinture sur écorce d’eucalyptus. Mythe des sœurs Wawilak. Ce mythe fait partie d’un ensemble plus large racontant le voyage des esprits créateurs qui peuplèrent le monde et divisèrent les hommes en deux groupes rituels. Mission Karel Kupka 1963. Dussart 1993, p. 57.

L’ordre incorporé dans les êtres

Deux transformations sont possibles à partir de ce schème figuratif de l’ordre totémique en cours d’achèvement : soit figurer cet ordre au moyen de l’image de ceux qui l’ont engendré sans montrer le résultat de leurs actions. Cette première formule correspond aux peintures dites aux rayons X des peuples de la partie nord-occidentale de la terre d’Arnhem (FI p. 127).

Croker Island, Midjau-Midjawu, clan Nagodyok. Poisson vu aux rayons X. Peinture sur écorce 1960. Kupka 1960, Frontispice.

L’ordre incorporé dans les lieux

Soit au contraire ne figurer que ce résultat, en omettant ceux qui en sont la cause. Cette deuxième formule correspond aux peintures des Aborigènes du Désert central (FI p. 127).

Les peintures sur toile (récentes) du désert central représentent des segments d’itinéraires des êtres du rêve et les traces de leurs aventures ont laissées dans le paysage actuel. Elles prolongent une riche tradition iconographique propre aux Pitupi, aux Walbiri, aux Pitjatjanjdars et aux différent groupes aranda, laquelle s’exprimait auparavant sur d’autres supports, certains éphémères, comme les dessins sur le sable ou les peintures et ornements corporels portés lors des cérémonies, d’autres plus durables comme les motifs peints et incisés sur des objets rituels, notamment les churinga et les boucliers cérémoniels (FI p. 134).

Ce langage graphique se rapproche d’une pictographie dans la mesure où il est composé de graphèmes de base, combinables entre eux de manière séquentielle et affectés d’un ou de plusieurs référents constants (FI p. 136).

Désert central. Peinture sur sable (photo Elkin) et churinga.

Désert central. Peinture acrylique sur toile de Maggi Napangardi Watson 1990 : le rêve de la liane serpent. Cette peinture décrit le voyage d’un groupe de femmes qui marchèrent vers l’Est, à la recherche de nourriture, en cueillant des lianes serpents, en organisant des cérémonies, en établissement des campements le long du chemin. Les cercles représentent les lieux importants du voyage. Les parties hachurées figurent les cordelettes de cheveux portées par les femmes. Dussart 1993, p. 83.

Tab. 3. Articulation du continu et du discontinu dans le totémisme. Descola 2005b, fig. 3.

ANIMISME

Intégration géographique et chronologique

L’animisme est une ontologie commune parmi les Indiens d’Amazonie et le Nord de l’Amérique du Nord, dans l’aire arctique et en Sibérie septentrionale comme parmi certaines populations d’Asie du Sud-Est de Mélanésie et du Japon.

Amazonie

Poursuivi depuis des millénaires dans une grande partie de l‘Amazonie, le façonnage de l’écosystème forestier n’aura sans doute pas peu contribué à rendre légitime l’idée que la jungle est un espace aussi domestique que les jardins (p. 88).

Grand Nord et Sibérie

Dans le Grand Nord comme en Amérique du Sud, la nature ne s’oppose pas à la culture, mais elle la prolonge et l’enrichit dans un cosmos où tout s’ordonne aux mesures de l’humanité (p. 41).

La plupart des animaux sont conçus comme des personnes dotées d’une âme, ce qui leur confère des attributs tout à fait identiques à ceux des humains, tel que la conscience réflexive, l’intentionnalité, la vie affective ou le respect de préceptes éthiques (p. 42).

Les relations entre humains et non-humains sont avant tout des relations de personne à personne, entretenues et consolidées au fil de l’existence de tous et de chacun (p. 54).

Nouvelle Guinée

Malgré la forte emprise qu’ils exercent sur leur milieu, les habitants du Mont Hagen ne se conçoivent pas comme entourés par un environnement naturel ; leur façon de penser l’espace ne suggère en rien l’idée que les lieux habités aient été conquis sur un domine sauvage (p. 90).

Nouvelle Calédonie

L’environnement est perçu comme fondamentalement indistinct de soi, comme une ambiance où s’évanouit l’identité collective (p. 69).

Japon

Il n’y a pas de place dans la pensée japonaise pour une objectivation réflexive de la nature, un retrait de l’homme par rapport à ce qui l’entoure (p. 69).

Ontologie : schèmes élémentaires d’organisation

L’animisme révèle l’émergence de discontinuités « naturelles » à partir d’un continuum « culturel » originaire au sein duquel humains et non-humains n‘étaient pas nettement distingués. Toute entité pourvue d’une âme accède à la dignité de sujet et peut mener une vie sociale aussi riche de significations que celle prêtée à Homo sapiens.

Les mythes amérindiens n’évoquent pas le passage irréversible de la nature à la culture, mais bien plutôt l’émergence des discontinuités « naturelles » à partir d’un continuum « culturel » originel au sein duquel humains et non-humains n‘étaient pas nettement distingués (p. 234).

Il devient dès lors difficile d’imputer à ces peuples la conscience ou le pressentiment d’une distinction entre la nature et la culture homologue à celle qui nous est familière, mais que tout dans leurs façons de penser semble démentir (p. 235).

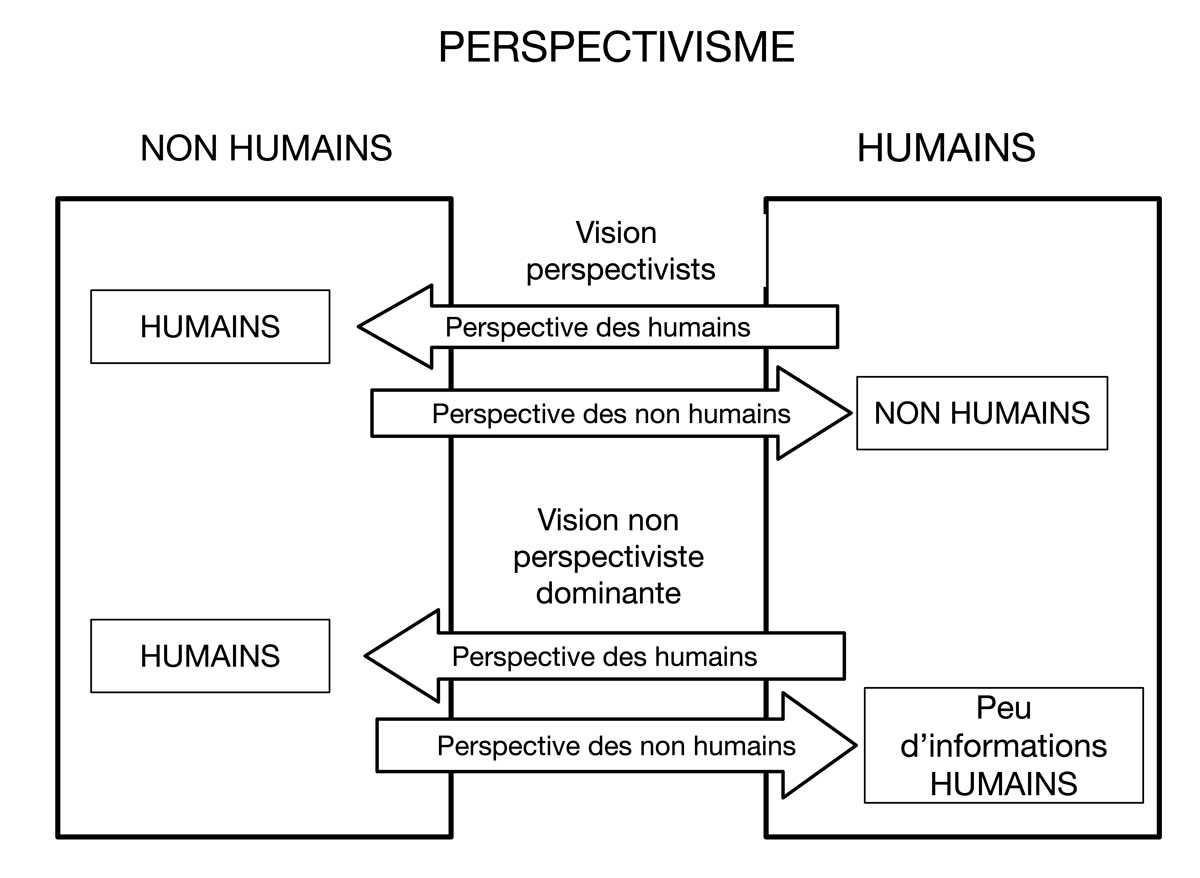

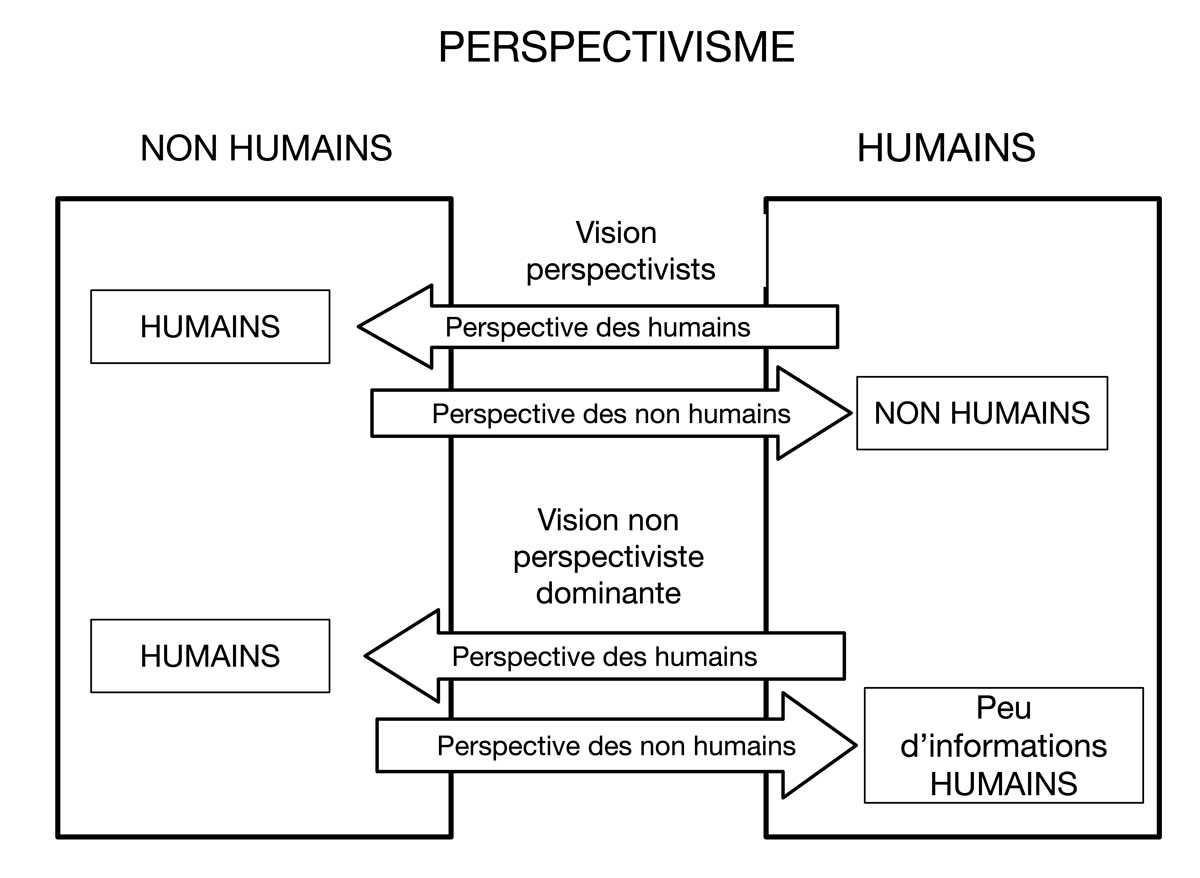

Perspectivisme

Le persectvisme qualifie la façon dont l’homme conçoit la vision qu’ont les non-humains des humains et réciproquement.

Vision perspectiviste stricte

Dans le perspectivisme strict, les non-humains perçoivent les humains comme non-humains.

Vision perspectiviste commune

Dans le perspectivisme « standard », les non-humains se perçoivent comme des humains parce que, en dépit de leurs formes différentes, ils ont les uns et les autres des intériorités semblables. La documentation ethnologique reste néanmoins à ce niveau limitée (Fig. 2).

La situation la plus commune, typique de la majorité des ontologies animiques, est celle où les humains se contentent de dire que les non-humains se perçoivent comme des humains. Mais comment les non-humains envisagent-ils les humains si le perspectivisme ne joue pas, c’est-à-dire, s’ils ne les appréhendent pas comme des non-humains ? sur ce point précis les ethnographies sont peu dissertes ; tout porte à croire pourtant que c’est parce la réponse paraît d’une telle évidence que, à la différence du perspectivisme, nul ne se préoccupe d’en faire état : les non-humains ne peuvent appréhender les humains que sous leur forme humaine (p. 250).

Fig. 1. Différences entre les ontologies achroniques du totémisme et diachronique de l’animisme. © Gallay.

Rapports entre humains et non-humains

L’animisme) est l’imputation par les humains à des non-humains d’une intériorité identique à la leur.

Toutefois cette humanisation n’est pas complète, car ces sortes d’humains déguisés que sont les plantes et les animaux se distinguent précisément des hommes par leurs vêtures de plume, de poils, d’écailles ou d’écorce autrement dit par leur physicalité (p.229-230).

Dans cette ontologie marquée par la séparation de l’âme et du vêtement corporel, on n’est jamais sûr de l’identité réelle de la personne qui se cache à l’intérieur de l’enveloppe que l’on perçoit (FI p. 25).

Nature des collectifs

L’animisme s’inscrit dans les rapports complexes que chaque collectif humain entretient avec les collectifs voisins.

L’exocannibalisme, la chasse aux têtes, l’appropriation de diverses parties du corps de l’ennemi, la capture de personnes dans des tribus voisines, tous ces phénomènes indissolublement liés à la guerre dans l’Amérique du Sud des basses terres répondent ainsi à une même nécessité : on ne peut faire du soi qu’en assimilant de façon concrète des personnes et des corps étrangers, non pas en tant que substances donneuses de vie, trophées donneurs de prestige ou captif donneurs de travail, mais comme indicateurs du regard extérieur qu’ils portent sur moi en raison de leur provenance (p. 439).

Conception du temps

On distingue temps mythique et présent mais les être mythiques sont toujours présent dans la vie quotidienne ce qui limite considérablement la distinction entre passé et présent.

En Amazonie, le temps est écrasé, aplati, sans relief ni profondeur. Les évènements mythiques qui ont donné naissance à l’état actuel du monde se sont déroulés il y a quelques générations tout au plus et les protagonistes sont toujours présents. La profondeur de la mémoire généalogique est faible et il arrive que l’on ait oublié le noms de ses grands-parents car chaque génération, d’une certain façon, naît dans un monde vierge, même si c’est pour faire es mêmes choses que des générations précédentes dont personne n’a conservé le souvenir. Bref c’est une temporalité de l’instantané, indemne du poids de l’histoire et de la mémorisation des ancêtres (Descola 2011, p. 88-89).

Stratégies figuratives

Emprunter l’apparence des corps animaux

Les Indiens d’Amazonie se sont plutôt attachés à transformer les corps humains eux-mêmes en images empruntant pour ce faire des modes et des attributs aux corps animaux- notamment des parures de plume – ou en exhibant des peintures corporelles imitant les ornements des pelages animaux.

Parures corporelles

L’explication la plus vraisemblable de ce désintérêt pour l’iconicité est structurelle. Plutôt que de fabriquer des images de corps humains ou animaux à la ressemblance de modèles, en effet, les Indiens d’Amazonie se sont plutôt attachés à transformer les corps humains eux-mêmes en images empruntant pour ce faire des modes et des attributs aux corps animaux. cet emprunt revêt un caractère très particulier. En premier lieu ajouter des pièces animales – plumes, duvets, dents, pelages, os, griffes, élytres, écailles – ne relève pas de la simple ornementation : par ce biais, les indiens cherchent à retrouver la plénitude physique d’un temps disparu (FI p. 36).

Le port de plumes, de dents, de peaux, de masques avec des becs, des crocs ou des touffes de poils permet en fait de différencier, grâce aux attributs mêmes qui signalent la discontinuité des espèces, non pas l’homme de l’animal, mais diverses sortes d’espèces humaines trop semblables par leur physicalité originelle : en arborant des ornements caractéristiques les membres de tribus voisines peuvent ainsi exhiber des écarts d’apparence analogues à ceux qui distinguent entre elles les personnes non humaines ( p. 237)

Peintures corporelles

Les humains ne se contentent pas de prélever sur les animaux des appendices, ils leur empruntent aussi des images, à savoir les motifs qui ornent les corps de diverses espèces et dont les Amérindiens se servent pour orner leur propre corps. Les humains qui souhaitent être vus par des animaux comme des membres de leur collectif ne se peignent donc pas tels qu’ils (les humains) voient ces motifs, mais tels qu’ils pensent que les animaux eux-mêmes les voient (FI p. 36).

Illustrer les métamorphoses entre humains et non-humains

En milieu arctique, les masques illustrent les relations particulières unissant humains et esprits non-humains dans un processus de métamorphose (Yup’ik d’Alaska, Kwakiutl de la Côte nord-ouest du Pacifique).

Parmi la grande variété de masques Yup’ik, chacun illustrant un évènement singulier, un mythe ou le récit d’une relation particulière avec un esprit animal, deux grandes catégories étaient plus particulièrement distinguées : les masques de chamanes figurant leurs esprits auxiliaires et les masques d’esprits animaux que l’on accueillait en public pour les honorer (FI p. 23).

La dissociation entre une identité intérieure et une forme apparente trouve sa solution dans la métamorphose. C’est tout particulièrement le cas des masques articulés des Indiens Kwakwaka’wakw (jadis appelés Kwakiutl) de la côte nord-ouest du Pacifique ; munis d’un mécanisme permettant d’ouvrir des volets latéraux, ils dévoient derrière une face animale, et parfois même deux en superposition, le visage humain qui signale l’intériorité de l’esprit animal représenté (FI p. 26).

Masques Yup’ik (à gauche et à droite) et Kwakiutl (au centre). Descola 2010-2012, fig. 5, 11et 13.

ANALOGISME

Intégration géographique et chronologique

Une ontologie des formations étatiques : Empire Inca, Chine ancienne, Indes, Empire romain

On retrouve l’ontologie analogique dans de nombreuses civilisations étatiques de l’Ancien et du Nouveau Monde : empire Inca, Chine ancienne, Indes, Empire romain.

Chine et Indes

En Chine ancienne, la société, l’homme, le monde sont l’objet d’un savoir global qui se constitue par le seul usage de l’analogie. La philosophie chinoise rend manifeste au plus haut point ce qui paraît être un trait central de toute ontologie analogique, à savoir la difficulté de distinguer en pratique, dans les composantes des existants, entre ce qui relève de l’intériorité et ce qui relève de la physicalité (p. 360).

En éliminant l’irritante question du relativisme culturel, zen, boudhisme ou taoïsme offrent une alternative universaliste. La nature humaine n’y est pas morcelée par l’emprise de la coutume et le poids des habitudes, puisque tout homme, grâce à la méditation, est réputé pouvoir puiser en lui-même la capacité d’expérimenter la plénitude d’un monde sans fondements préalables, c’est-à-dire débarrassé des fondations particulières qu’une tradition locale pourrait lui assigner (p. 514)

A prendre la civilisation han comme illustration principale de l’ontologie analogique, ou bien l’Inde dont on pressent qu’elle exhibe des propriétés similaires, on court d’abord le risque de ramener ce mode d’identification à un paradigme « oriental », coextensif à un vaste et hypothétique domaine des « hautes cultures » asiatiques qui en fourniraient l’unité paresseuse p. 362).

Méso-Amérique

L’analogisme est bien documenté en Méso-Amériqiue, notamment chez les peuples nahua.

Le Mexique de la conquête présente un cas rare de système analogique dont la connaissance nous a été transmise par des observateurs déjà immergés eux-mêmes dans une mentalité de type analogique, celle de l’Europe du XVIe siècle. Les peuples nahuas qui occupaient le plateau central du Mexique, présentaient une remarquable homogénéité dans leur conception d’un univers ou macrocosme et microcosme étaient étroitement imbriqués (p. 362). On retrouve l’organisation analogique de la pensée chez les Mayas du Yucatan (Baudez 2002)

Afrique de l‘Ouest

On retrouve l’analogisme en Afrique de l’Ouest notamment chez les peuples de langue mandé et chez les Dogon.

Dans une portion de l’Afrique de l’Ouest correspondant grosso modo à l’aire mandé-voltaïque, chaque individu est constitué d’une multitude de composantes en mouvement dont les combinaisons toutes différentes produisent des identité uniques (p. 287).

Des trames immenses connectent chaque humain à une multiplicité d’existants par l’intermédiaire d’un petit nombre d’éléments communs, véritables chaînes d’êtres enserrant toute singularité dans un entrelacs de déterminismes et d’attributs en miroir sous le contrôle des ancêtres. Sans doute les Dogon ont-ils poussé fort loin cette obsession des correspondances entre macrcosme et microcosme (p. 392).

Prolongements européens

En Europe l’analogisme culmine à la Renaissance, mais se prolonge jusqu’au XVIIe siècle sous forme métaphorique et sous forme vestigiale jusqu’à aujourd’hui.

Antiquité

C’est à Plotin et aux philosophes néoplatoniciens (IIIe siècle) que l’on doit la formulation aboutie de ce schème ontologique et cosmologique de la chaîne de l’être qui régira la Weltanschauung de l’Occident jusqu’au début de XVIIe s. (p. 354).

Moyen âge et Renaissance

L’emphase exceptionnelle mise sur les rapports entre macrocosme et microcosme est particulièrement notable à la Renaissance sous sa modalité néoplatonicienne (p. 350).

XVIIe siècle

A partir du début du XVIIe s., l’échelle des êtres perd peu à peu sa dimension analogique pour n’être bientôt plus employée que comme une métaphore familière au service de l’ontologie naturaliste, une formulation commode du principe de la continuité des physicalités (p. 357).

Prolongements modernes

L’analogisme ne subsiste qu’à l’état de fragments, survivances nostalgiques d’une époque enchantée où puisent amateurs d’horoscopes, adeptes des médecines douces (sic !) et fidèles des sectes New Age (p. 379).

Ontologie : schèmes élémentaires d’organisations

L’analogisme est un mode d’identification qui fractionne l’ensemble des existants en une multiplicité d’essences de formes et de substances séparées parfois ordonnées dans une échelle graduée reliée à un dense réseau d’analogies permettant d’intégrer les propriétés intrinsèques des entités distinguées.

La ressemblance devient le seul moyen d’introduire de l’ordre dans le monde insaisissable de l’analogisme, monde a priori chaotique puisqu’il contient une infinité de choses différentes (p. 358).

L’analogie s’exprime par exemple, dans les corrélations entre microcosme et macrocosme qu’établissent la géomancie et la divination chinoise, dans l’idée, courante en Afrique , que des désordres sociaux sont capables d’entraîner des catastrophes climatiques ou la théorie médicale des signatures qui fonde l’étiologie thérapeutique des maladies sur des ressemblances que des substances ou des objets naturels présentent avec les symptômes ou des parties du corps humain (p.352).

L’intériorité et la physicalité sont ici fragmentées en chaque être entre des composantes multiple, mobiles et en partie extracorporelles, dont l’assemblage instable et conjoncturel engendre un flux permanent de singularités. Au sein de cette collection gigantesque d’existants uniques, les humains forment une cohorte privilégiée car leur personne offre un modèle réduit, donc maîtrisable, des rapports et des processus régissant la mécanique du monde (p. 394).

Au lieu que des humains et des non-humains soient fusionnés au sein d’une classe du fait qu’ils partagent une essence et des substances communes, c’est au contraire toutes les composantes du monde, tous les états et qualités qu’il contient, toutes les parties dont les existants sont faits qui se voient distingués les unes des autres et différenciés en autant d’éléments singuliers (FI p. 14).

Rapports entre humains et non-humains

Le sacrifice

L’unité de l’Univers est incarnée par un despote d’essence divine. Le sacré se trouve souvent relié à une ou plusieurs figures divines. La liaison s’actualise à travers des sacrifices.

Par contraste avec les totems australiens ou avec les esprits qui peuplent les univers analogiques, les divinités analogiques sont l’objet d’un vrai culte, et cela dans un lieu précis : elles reçoivent des offrandes ; des sacrifices et des prières leur sont adressées à des moments connus (…). Leur immanence est donc en partie contrebalancée par leur inscription dans un site et dans un objet bien précis. Le miracle du monothéisme est d’avoir fusionné tous ce particularisme dans un Dieu polyvalent, détaché de tout lieu et de toute appartenance segmentaire, une opération tellement inouïe qu’il n’a pas fallu longtemps pour que le catholicisme restaure, avec le culte des saints, la distribution fonctionnelle propre à l’analogisme. (p. 472).

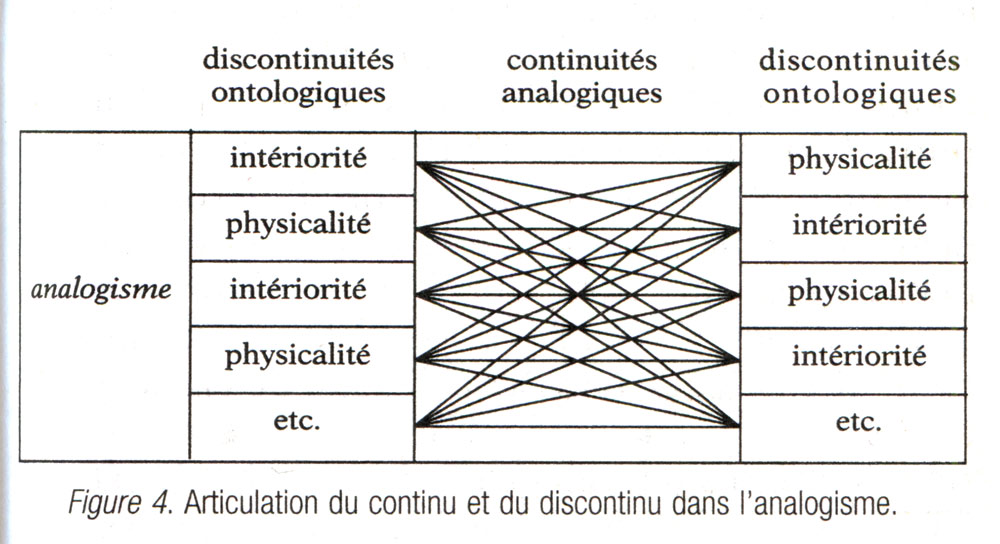

Tab. 4. Articulation du continu et du discontinu dans l’analogisme. Descola 2005b, fig 4.

Nature des collectifs

Les collectifs analogiques ne sont pas nécessairement des empires ou des formations étatiques, mais ce sont des collectivités au sein desquelles la fonction politique devient importante.

L’hypostase le plus commune est de type métonymique : une singularité exceptionnelle en vient à incarner non pas tant l’ensemble des autres singularités que la permanence de la totalité ordonnée qui les structures. C’est l’Inca, être divin, centre vivant du cosmos et modèle original de toutes les choses ; c’est pharaon, fils du soleil, intercesseur entre les dieux et les humains, garant de la justice, de la prospérité et de la victoire ; c’est Dieu, architecte de la chaîne de l’être et conservateur de son intégrité. Même mouvement métonymique lorsque c’est à un segment du collectif qu’est dévolue la charge de représenter les fondements de l’ordre socio-cosmique ou d’en maintenir les conditions. On songe ici au rôle des ancêtres en Afrique de l’Ouest, au Japon, ces morts toujours actifs dans l’existence des vivats. Il peut s’agir aussi d’une classe particulière d’humains investis de la mission de maintenir le monde par leur activité liturgique, tels les Brahmanes en Inde (p. 516).

Conception du temps

Le temps est cyclique. Des ruptures dangereuses se manifestent à chaque changement de cycle.

Cette conception est fondée sur l’idée de l’éternel retour popularisé par Mircea Eliade, l’historien des religions ; c’est une conception cyclique du temps, avec une répétition des mêmes évènements au bout d’une période déterminée, chaque cycle s’achevant en général par un grand bouleversement, voir un cataclysme. Dans la cosmologie andine, par exemple, le terme quechua pachacuti désigne le renversement périodique du cosmos su son axe et le début d’un nouveau cycle.

Les prophétismes, c’est-à-dire l’idée qu’un individu va mettre fin par son action et sa parole à un cycle et permettre l’avènement d’un autre sont également caractéristiques. » (Descola 2011, p. 88).

Stratégies figuratives

Les représentations analogiques peuvent figurer des êtres hybrides, des réseaux illustrant les correspondances, mais également des répétitions métonymiques d’une image à différents niveaux d’enrichissement donnant à la représentation une allure fractale.

Les êtres composites

La figure classique de l’ontologie analogiste est la chimère, un être composé d’attributs appartenant à des espèces différentes, mais présentant une certaine cohérence sur le plan anatomique (FI p. 165).

Une des thématiques centrales de la pensées analogique est de diluer à l’envi la thématique des correspondances entre macrocosme, l’univers et le microcosme, la personne humaine vue comme un monde en miniature (FI p. 174).

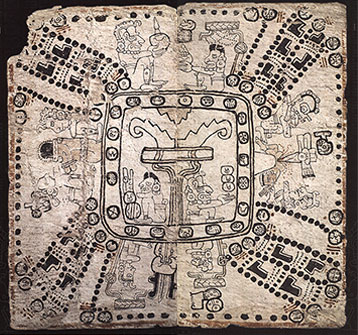

L’un des trois seuls codex sauvés du désastre. Codex maya de Madrid ou Tro-Cortesianus, probablement Postclassique récent (1250-1525). Tzolkin, représentation du monde (Taladoire 2012. p.102). Dieux et cérémonies associées aux quatre points cardinaux. Au centre l’arbre cosmique, le dieu suprême Itzamná (à droite) et son épouse Ixchel (à gauche).

Codex maya de Madrid ou Tro-Cortesianus. Le dieu B, probablement dieu de la pluie, Chac, écrit le destin des hommes. Taladoire 2012. p.100 et Baudez 2002, fig.3.12.

Figurer des réseaux

Il est possible de rendre visible l’appartenance à un réseau soit en mettant l’’accent sur un mode de liaison uniforme, soit en adoptant un style général reconnaissable pour chacun des éléments qui varient peu et toujours de façon ordonnée. Dans la deuxième solution, chaque image au sein de l’ensemble est reconnaissable comme une déclinaison d’un modèle général (FI p. 180).

Les poupées katsinas des Indiens Pueblo offrent ainsi une bonne illustration de ce jeu subtil qui consiste à épuiser toutes les figures de la diversité à l’intérieur d’un genre néanmoins identifiable (FI p. 180).

Répliques et englobement

Un denier mécanisme figuratif que la pensée analogiste exploite de façon systémique, est la répétition métonymique d’une image à différents niveaux d’enrichissement. Le résultat est un objet fractal de type cristaux de neige (FI p. 180).

Le recours à une disposition fractale peut aussi servir à mettre en évidence qu’une singularité en apparence autonome est en réalité constituée par des réseaux de relations représentables comme des échos d’elle-même (FI p. 182).

Nous trouvons par exemple des dispositions fractales où des divinités comme le dieu A’a de île de Rurutu (îles australes, Polynésie française) sont composées par des réseaux de relations de représentés par une multitude de petits personnages, une manière perceptible de montrer qu’une personne humaine ou divine est constituée de toutes les relations avec d’autres personnes ou avec elle-même qui lui donne une consistance sociale. (Descola, 2010-2011, p. 182 et fig. 112).

La représentation mêle références généalogiques associés à un culte des ancêtres et représentation d’une divinité unique à laquelle on dédie des offrandes. La statue, masculine, qui évoque selon certains experts la forme d’un phallus, porte les représentations de 30 petits personnages considérés comme des ti’i. Son corps est creux et pouvait initialement servir de reliquaire car il ménage une place suffisante pour un crâne et des ossements du corps. Elle a donc été conçue dans un premier temps pour répondre à une fonction funéraire avant de symboliser l’idée de fondation, d’ancestralité et de procréation. Les petits ti’i en relief sur le corps de la statue représentaient initialement les diverses unités parentales de Rurutu à cette époque. Selon José Garanger ces représentations à connotation généalogique n’étaient pas des idoles.

Dans un second temps la statue a été interprétée comme l’image d’une seule divinité créatrice. A sa découverte la cavité contenait 24 petites figurines renvoyant aux représentations sculptées sur le corps. La tradition orale n’a retenu que cette seconde interprétation. Un changement religieux serait intervenu à la fin de l’âge classique (qui, selon Vérin, débuterait vers 500 AD ?). D’après ce récit, le peuple du village de Moera’i, après que ce dernier eut été choisi, comme résidence royale, s’indigna de l’aspect ésotérique des rites auxquels participaient surtout les prêtres et les chefs. II fut décidé de tailler un nouvel objet de culte. On peut penser qu’A’a pourrait bien être cette idole élaborée à la suite de ce changement religieux en direction du monothéisme dont d’autres exemples sont donnés dans les chroniques ancestrales. Dans cette deuxième version, A’a est considéré est une divinité ancestrale représentant l’ancêtre qui peupla l’île de Rurutu et qui fut divinisé après sa mort. La sculpture garda le nom de Ta’aroa, ou » père des cieux. On disait que ce dieu était un dieu gardien, un dieu protecteur de Rurutu. Les figurines sculptées sur le corps seraient alors des demi-dieux et avaient pour but de montrer la multitude des divinités qui procédaient de lui (Vérin 1969, Lavondès 1969). Si cette interprétation est juste nous aurions ici la référence aux ancêtres comme caractère primitif et la présence d’un dieu unique comme caractère dérivé (AG).

Les figures de l’analogisme. Les frères de Limbourg, l’homme anatomique. A gauche : Illustration pour les très riches heures du duc de Berry (1412-1416). Au centre : statue du dieu A’a, Rurutu, Londres, The British Museum. A droite : Le corps subtil, Tibet, XIXe s.. Genève, Bibliothèque publique et universitaire. Descola 2010-2012, fig.106, 112 et 105.

NATURALISME

Intégration géographique et chronologique

Mettre en doute l’idée que la naturalisation du monde procède sans coup férir d’un progrès du savoir rendu possible par l’écriture et la complexité accrue des dispositifs d’intégration sociale.

Aristote : l’autonomie de la physis

Se met en place progressivement l’idée que le cosmos est explicable, qu’il est organisé selon des lois à découvrir, qu’en lui, l’arbitraire divin n’a plus sa place ni les superstitions des temps anciens.

Il reviendra à Aristote (IVe s av. J.-C) de systématiser cet objet d’enquête émergent, d’en tracer les limites, d’en délimiter les propriétés, d’en poser les principes de fonctionnement : L’objectivation de la nature s’inspire chez lui de l’organisation politique et des lois qui la régissent, quoiqu’il formule cette projection à rebours : c’est la Cité qui est censée se conformer aux normes de la phsysis et reproduire au plus près la hiérarchie naturelle (p. 126).

En décontextualisant les entités de la nature, en les organisant dans une taxonomie exhaustive de type causal, Aristote fait surgir un domaine d’objet original qui va désormais prêter à l’Occident bien des traits de son étrange singularité (p. 128).

Dans la pensée grecque, chez Aristote notamment, les humains font encore partie de la nature. Leur destinée n’est pas dissociée d’un cosmos éternel, et c’est parce qu’ils peuvent accéder à la connaissance des lois qui le régissent qu’ils sont en mesure de se situer. Pour que la nature des modernes accède à l’existence, il fallait donc une deuxième opération de purification, il fallait que les humains deviennent extérieurs et supérieurs à la nature. C’est au Christianisme que l’on doit ce second bouleversement, avec sa double idée d’une transcendance de l’homme et d’un univers tiré du néant par la volonté divine (p. 128-129).

Moyen Âge

Le Moyen Âge n’aura donc pas démérité : transcendance divine, singularité de l’homme, extériorité du monde, toutes les pièces du dispositif sont désormais réunies pour que l’âge classique invente la nature telle que nous la connaissons (p. 132).

Une « invention » européenne moderne

Dès le XVIIe s. se met en place une conception de la nature comme totalité et unité équilibrée, à laquelle s’ajoutera au XIXe s. l ‘idée d’une diversité culturelle humaine.

Le dualisme de l’individu et du monde devient dès lors irréversible, clé de voûte d’une cosmologie où se retrouve en vis-à-vis les choses soumises à des lois et la pensée qui les organise en ensembles signifiants, le corps devenu mécanisme et l’âme qui le régit selon l’intention divine (p. 122).

L’autonomie de la nature

Si l’extractivisme contemporain devait avoir un saint patron, cet honneur incomberait probablement à Francis Bacon. Ce philosophe, scientifique et homme d’Etat anglais aurait en effet persuadé l’élite britannique d’enterrer à jamais la notion païenne selon laquelle la Terre mère doit être traitée avec déférence et protégée, voir crainte. Après tout ce n’est pas une si grande affaire, écrit Bacon en 1623 dans la dignité et de l’accroissement des sciences. Il ne s’agit au fond que de suivre la nature à la trace avec une certaine sagacité lorsqu’elle sépare spontanément, afin de pouvoir ensuite pousser vers le même point, et il faut nullement balancer entrer et pénétrer ces antres et ces recoins, pourvu qu’on n’ait d’autre but que la recherche de la vérité.

Il essentiel ici de constater la correspondance entre la naissance du naturalisme et le développement de la méthode scientifique. Francis Bacon est en effet considéré comme le pilier de la conception moderne de l’approche scientifique et de l’empirisme classique.

http://www.archeo-gallay.ch/fodor-gardin/

A côté d’un Bacon, d’un Descartes ou d’un Spinoza qui rejettent l’idée d’une nature intentionnelle, un courant plus discret reste attaché à des convictions finalistes. À l’idée d’une nature organisée selon un plan d’ensemble dont la compréhension permettrait de mieux rendre compte de l’action des éléments qui la composent, Kepler, Boyle ou Leibnitz furent des avocats non négligeables de cette conception de la nature comme totalité et unité équilibrée, dont on connaît la postérité chez Buffon, Alexandre von Humbolt et Darwin (p 133).

Louis Agassiz (1807-1873) soutiendra à sa mort le remplacement des faunes au cours de l’histoire de la terre selon le plan divin du Créateur. Son identification de la présence d’une ère glaciaire le confortera dans cette vision. On the Origin of Species de Darwin (1859) allait rendre caduque cette vision morcellée en écartant définitivement Dieu du contrôle de l’histoire de la terre et de la nature (Kaeser 2007) (AG)

L’autonomie de la culture

La première définition de la culture, qu’Alfred Kroeber et Clyde Kluckholm qualifièrent d’ « humaniste » envisage la culture comme le caractère distinctif de la condition humaine ; sa formulation canonique par Edward B. Tylor en 1871, est traditionnellement saluée comme une manière d’acte de naissance du champ de l’anthropologie moderne : la culture ou la civilisation pris au sens ethnographique le plus large, est cette ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l’art, les mœurs, le droit, les coutumes, ainsi que toute autre disposition ou usage acquis par l’homme en tant qu’il vit en société (p. 139).

Peu importe ici que Jules Rickert, comme beaucoup de ses contemporains, ait eu tendance à ranger l’étude des Nartur völker dans les sciences naturelles, la juridiction générale qu’il établit va dessiner en creux l’espace où l’anthropologie du XXe siècle pourra se déployer : l’étude des réalités culturelles en tant qu’elles s’opposent à l’étude des réalités naturelles (p. 148).

Ontologie : schèmes élémentaires d’organisations

Un point de vue naturaliste commence à émerger en Europe dans les textes à partir du XVIIe s. pour ne prendre une forme achevée que deux siècles plus tard avec l’apparition de la notion de culture et des sciences qui en traitent.

Justification religieuse

La justification par la genèse permet de justifier la place spécifique des humains par rapport à la nature.

Si l’homme, et lui seul, est capable d’intelligence et de raison, c’est que Dieu l’a créé en dernier à son image en une œuvre qui n’avait point encore sa semblable et afin que ses facultés lui permettent de connaître et de glorifier son créateur, un statut d’exception constituant la « vraie différence » qui est entre lui et les autres animaux, qui ne sont que bestes brutes (p. 299-300).

Physicalité et intériorité

L’Homme possède une intériorité spécifique qui le distingue des non-humains mais une physicalité commune avec la Nature.

La formule du naturalisme est inverse de celle de l’animisme : c’est par leur esprit, non par leur corps que les humains se distinguent des non-humains, notamment par cette intelligence réflexive de soi que Descartes nomme le cogito, et c’est aussi par leur esprit, hypostasié en une sorte d’âme collective, qu’ils se distinguent les uns des autres dans des ensembles unifiés par le partage d’une langue, d’une culture, d’un système d’usages (FI p. 73).

Que l’ontologie moderne soit naturaliste et le naturalisme soit définissable par une communauté de physicalité des entités du monde et une discontinuité de leurs intériorités, cela paraît à vrai dire bien établi (p. 304).

La transition entre l’analogisme et le naturalisme en devient un peu moins mystérieuse : malgré tous les « changements de paradigme » et « ruptures épistémologiques » entre la Renaissance et l’Âge classique, une même conception demeure inchangée, à savoir que les matériaux élémentaires du monde ont partout les mêmes propriétés connaissables et que les différentes combinaisonr qu’ils autorisent sont valides en tous lieux (p. 513).

Séparation de la matière et de l’esprit

Descartes affirme la séparation absolue entre l’esprit (l’intériorité) et la matière (la physicalité). Aujourd’hui les explications physicalistes de l’esprit peinent à identifier les liens pouvant relier les deux domaines.

Les théories de la connaissance qui postulent un branchement direct du corps sur l’environnement paraissent ainsi jeter à bas tout l’édifice du naturalisme (p. 328).

Pourtant, même en accordant le bénéfice du doute aux explications physicalistes la route paraît encore longue avant que celles-ci ne soient à même de ramener toutes les propriétés de l’intériorité humaine à de mécanismes neuronaux (p. 334).

Des droits de la nature ?

Une des conséquences positive de l’ontologie naturaliste pourrait être de reconnaître des droits à la nature fondé sur le principe de continuité physique entre humains et non-humains.

C’est principalement aux États Unis, en Australie, en Allemagne et dans les pays scandinaves qu’a surgit depuis les années 1970, une réflexion morale sur les rapports de l’homme à son environnement naturel (p. 336).

Force est de constater, que pas plus que les déplacements catégoriels opérés par l’éthologie ou les sciences cognitives, ceux dont nous sommes redevables aux philosophies de l’environnement n’ont encore véritablement mis en péril l’agencement typique du naturalisme (p 347).

Rapports entre humains et non-humains

L’animal un être culturel ?

Le paradoxe du naturalisme moderne est de voir en l’animal tantôt le plus petit commun dénominateur d’une figure universelle de l’humanité, tantôt le contre-exemple parfait permettant de caractériser la spécificité de celle.ci.

Le débat est donc intense entre les éthologues de terrain, disposés à prêter aux animaux qu’ils observent des propriétés mentales susceptibles de rendre compte de leurs actions, et les éthologues de laboratoire qui prétendent ne pas trouver trace de ces hypothétiques propriétés chez les animaux qu’ils étudient (p. 320).

L’humain, un être culturel ?

Le relativisme culturel n’est tolérable, et même intéressant à étudier, qu’en tant qu’il se détache sur le fond massif d’un universalisme naturel.

Parce qu’elles sont durcies par la polémique, les positions extrêmes donnent à voir sous une forme épurée les contradictions où s’est enfermée l’anthropologie du fait de son adhésion au postulat que le monde peut être distribué en deux types de réalités dont il s’agit de montrer l’interdépendance (p.156).

Le relativisme culturel n’est tolérable, et même intéressant à étudier, qu’en tant qu’il se détache sur le fond massif d’un universalisme naturel où les esprits en quête de vérité peuvent chercher secours et consolation. Tout n’est pas résolu pour autant car la perspective de l’arbitraire culturel introduit une source d’inquiétude permanente quant à la prétention de la science rendre compte de tout ce qui existe mieux et plus complètement que ne l’aurait fait la religion auparavant (p. 496).

Nature des collectifs

Les humains sont distribués au sein de collectifs différenciés par leurs langues et leurs mœurs – les cultures – et excluent ce qui existe indépendamment d’eux, la nature. Chasseurs-cueilleurs, agriculteurs et éleveurs organisent de façon spécifique leurs rapports à la nature et aux non-humains.

Impossible d’adhérer à des philosophies de la connaissance qui opposeraient la relativité des corps à l’universalité de l’esprit ou qui combineraient la matérialité objective et la subjectivité morale en deux relativismes ou deux universalismes. Comment dès lors se soustraire au dilemme du naturalisme, cette oscillation trop prévisible entre l’espoir moniste de l’universalisme naturel et la tentation pluraliste du relativisme culturel ? Surtout, comment de détourner de la pensée consolante que notre culture serait la seule à s’être ouvert un accès privilégié à l’intelligence vraie de la nature dont les autres cultures n’auraient que des représentations (p. 521).

Conception du temps

Le naturalisme se caractérise par une flèche du temps permettant de distinguer sans ambiguïté passé, présent et futur.

Cette conception est caractérisée par l’image de la flèche du temps, c’est-à-dire un temps orienté, cumulatif, non réversible, dans lequel le changement est réputé se produire sous la forme d’un progrès linéaire ; bref, le temps de l’expérience historique dans lequel le passé contribue à faire comprendre le présent et est porteur de promesses pour l’avenir (Descola 2011, p. 88).

Stratégies figuratives

L’autonomie de paysage

Les cultures asiatiques

Dans les sociétés étatiques asiatiques, la figuration du paysage et de la montagne reste inscrite dans la problématique analogique.

L’esthétisation de la montagne dans la peinture paysagère chinoise peut être vue comme une sorte de mise en valeur spirituelle se déployant en parallèle avec la mise en valeur des plaines par l’agriculture. Loin de constituer un espace anonique et privé de civilité, la montagne, domaine des divinités et expression de leur essence, offre au monde citadin et villageois un nécessaire complément (p. 94-95).

Renaissance

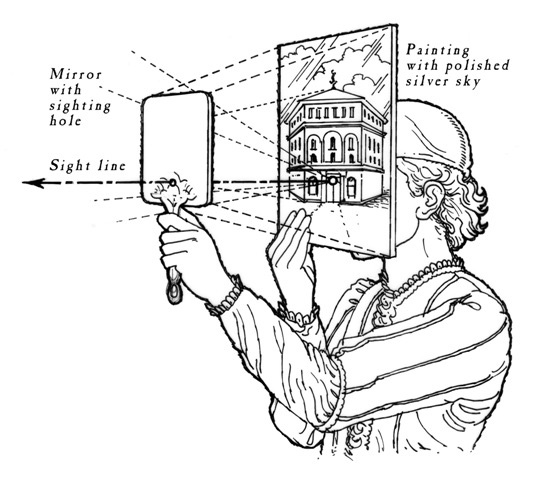

Á partir de la Renaissance, l’autonomie d’un sujet séparé de la nature s’affirme d’abord à travers la perspective inventée par Brunelleschi, puis théorisée par Piero della Francesca, ainsi que l’intérêt pour le paysage se manifestant dans la peinture flamande du début du XVe s.

Dürer (1471-1526) est probablement le premier à mener ce processus à son terme vers les années 1490

L’invention de la perspective linéaire dans la première moitié du XVe s. par Brunelleschi (1377-1446) induisait un rapport entre le sujet et le monde, entre le point de vue de celui qui toise et un espace rendu systématique, où les objets et les intervalles qui les séparent ne sont que des variations proportionnelles d’un continuum sans faille (p.116-118).

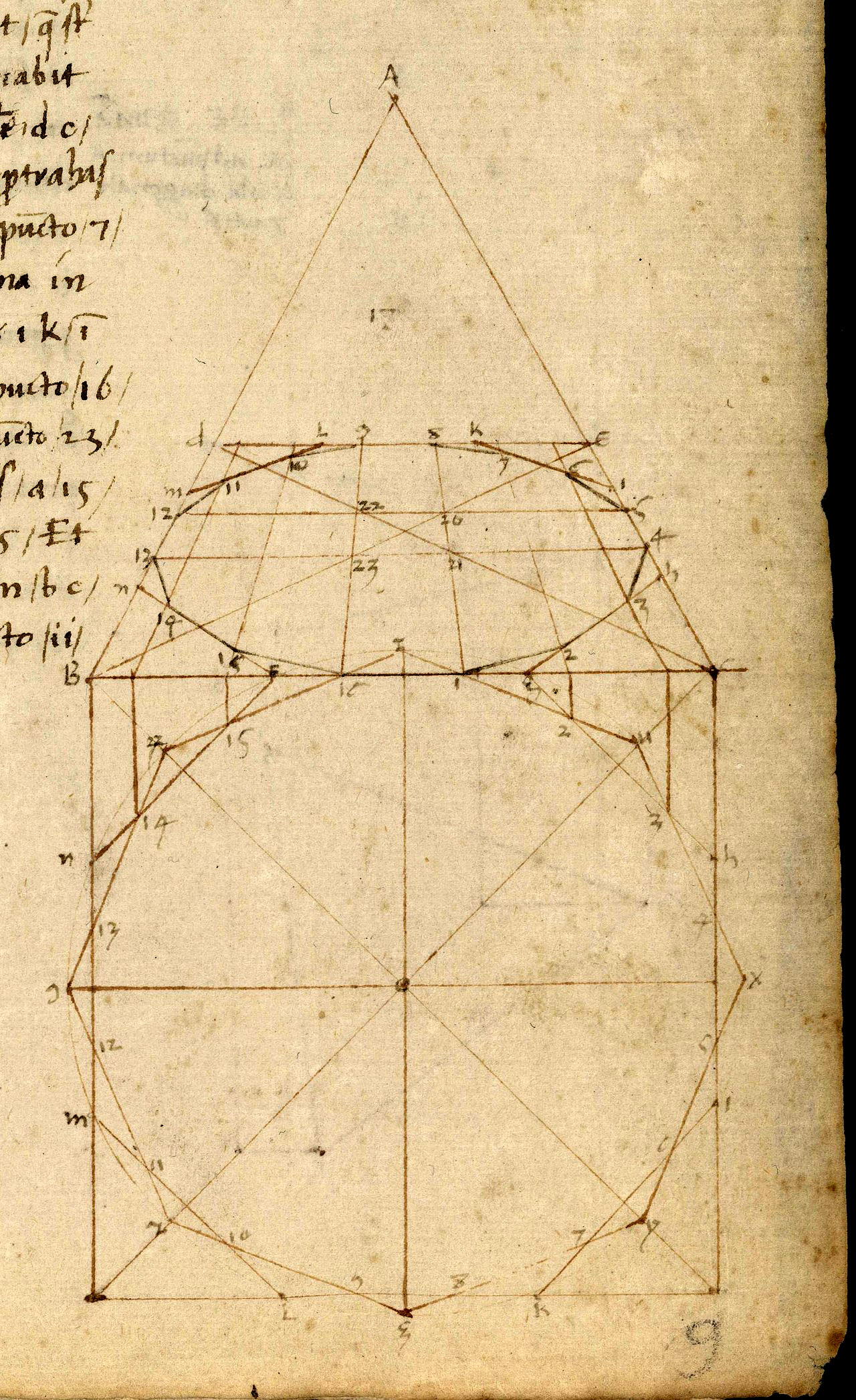

Peu de temps après Piero della Francesca (1416-1492) propose dans De Prospectiva pingendi (« De la perspective en peinture ») un traité sur la théorie de la perspective. La datation en est incertaine, mais se situe entre les années 1460 et 1480. Cette œuvre, l’un des traités fondateurs de l’art de la Renaissance (AG)

Pierro della Francesca.Une page du De Prospectiva pingendi.

La perspective linéaire, certes, mais aussi le microscope (1590) et le télescope (1605), a permis d’instaurer un nouveau rapport au monde en circonscrivant certains de ses éléments à l’intérieur d’un cadre perceptif strictement délimité qui leur donnait dès lors une saillance et une unité auparavant inconnues (p. 121).

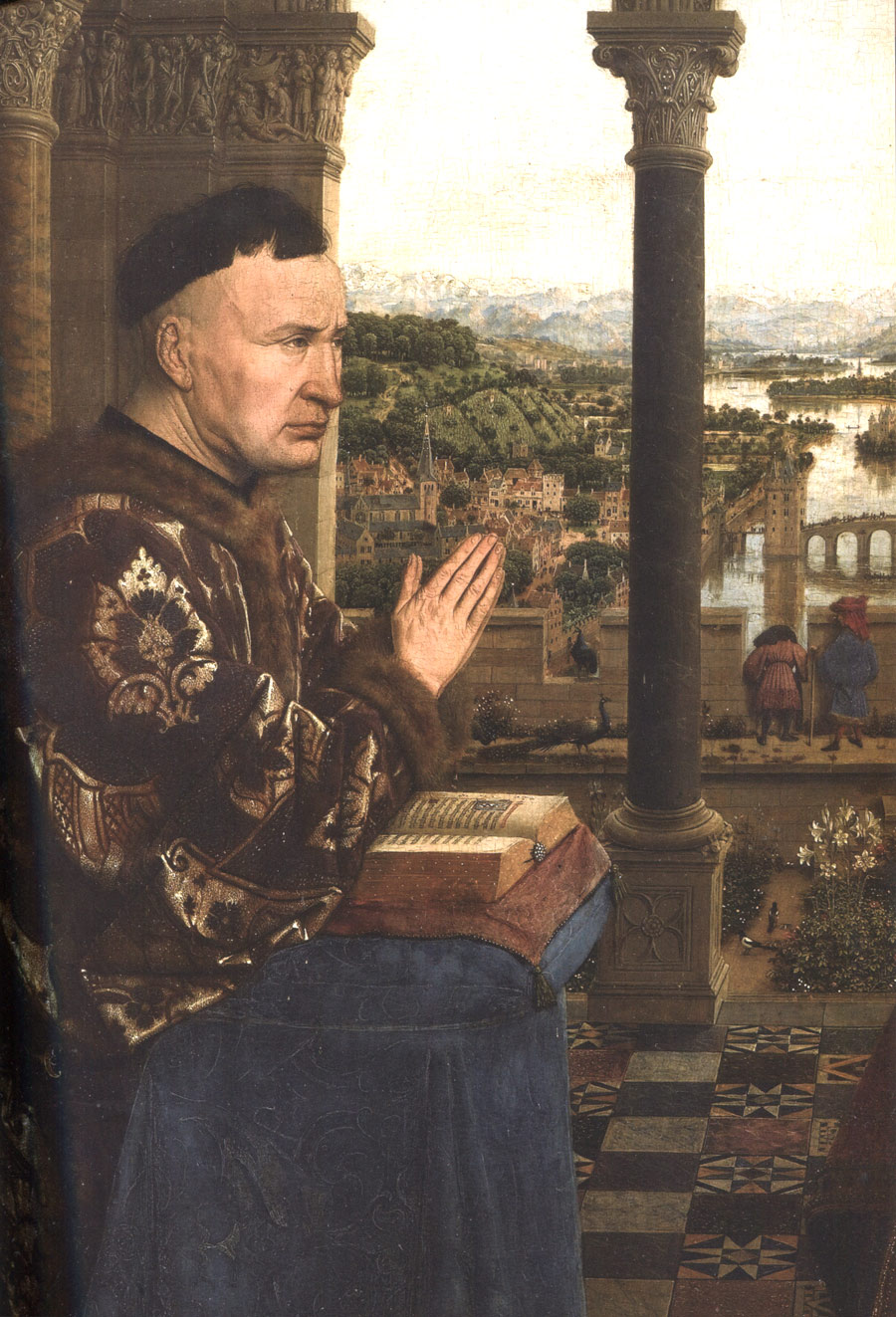

Les historiens de l’art font également remonter l’origine de l’autonomie du paysage à la première moitié du XVe s. avec l’invention par les artisans un Nord, de la « fenêtre intérieure » où se découpe une vue de l’arrière-pays (p. 115).

L’autonomie du paysage comme arrière fond dans la peinture flamande. .Jan van Eyck, vers 1435. Descola 2010-2012, fig. 50.

Albrecht Dürer (1471-1526) est probablement le premier à mener ce processus à son terme vers les années 1490. Il peint des environnements réels d’où les sujets humains ont disparu (p. 118).

XVIIe siècle

La dimension technique de l’objectivation du réel est bien sûr essentielle dans cette révolution mécaniste du XVIIe s. qui figure le monde à l’image d’une machine dont les rouages peuvent être démontés par les savants, et non plus comme une totalité composite d’humains et de non-humains dotée d’une signification intrinsèque par la création divine. Rober Lenoble assigne une date à cette rupture : la publication par Galilée en 1632 des Dialogues sur les deux grands systèmes du monde (Galilée 2000). La construction de la nature a vraiment commencé (p. 121-122).

XIXe siècle

Sans doute même faudra-t-il attendre le XIXe siècle pour que cette frontière acquière une vigueur nouvelle en même temps que la dimension esthétique et morale qui colore jusqu’à présent notre appréciation des lieux. C’est l’époque on le sait, où le romantisme invente la nature sauvage et en propage le goût (p. 111).

Thomas Cole, Le méandre 1836. Le peintre et son chevalet ainsi que son bagage posé sur un rocher apparaissent au premier plan.

Une perspective évolutive ?

Voyons maintenant ce que je peux retirer de cette réflexion, qui complète le livre de Bonneuil et Fressoz (2016).

Descola a toujours refusé d’inscrire ses diverses ontologies dans un cadre évolutif ou dans une perspective diffusionniste. Parler d’archipels pour décrire la dispersion géographique de certaines ontologies ne résout pas la question de leurs origines. Nous devons honorer cette prudence légitime. Totémisme, animisme, analogisme et naturalisme apparaissent donc comme les diverses solutions adoptées par les humains dans leurs relations avec le monde sans que l’on s’interroge vraiment sur les ressorts historiques de cette configuration.

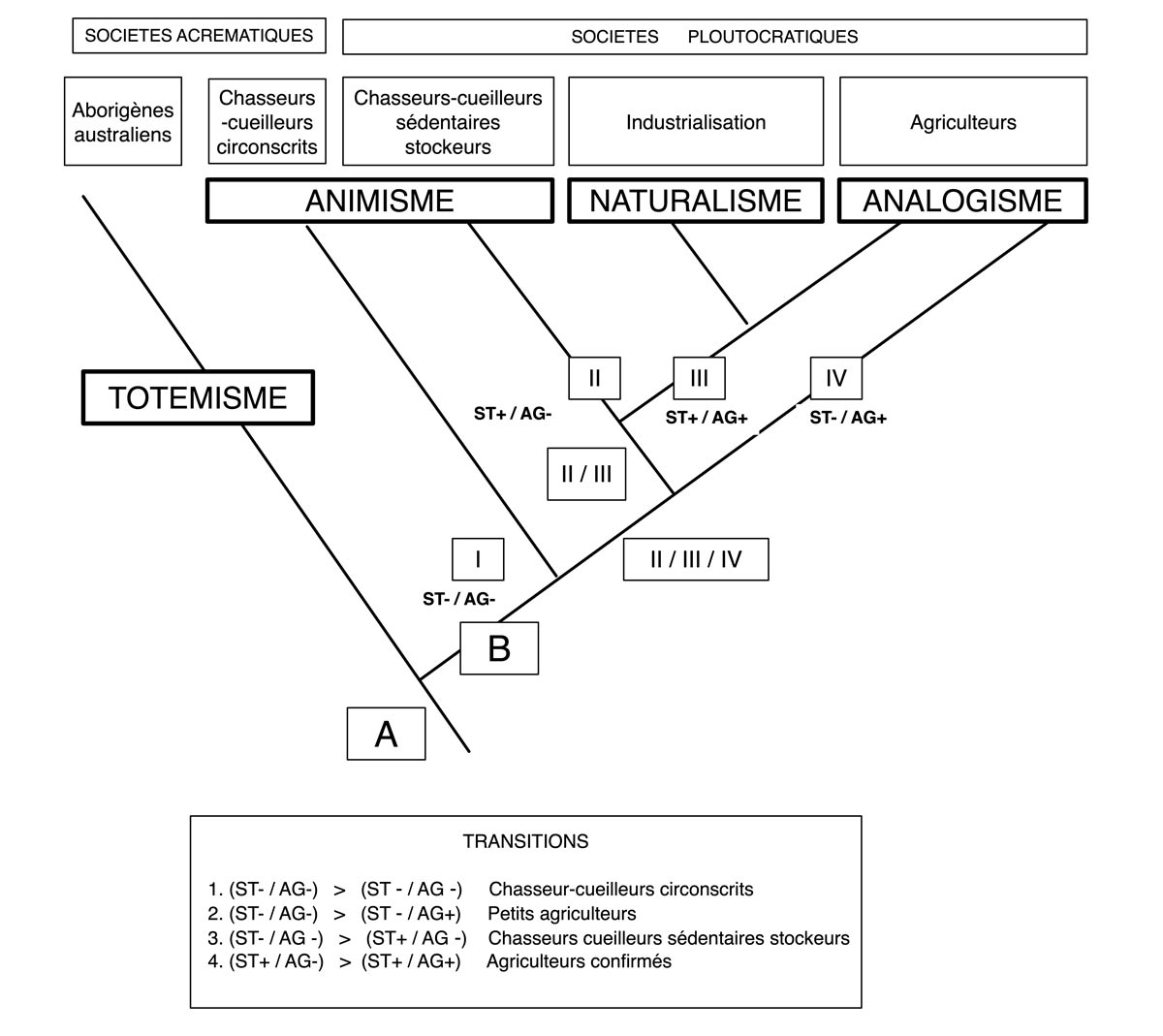

Il peut néanmoins être intéressant de corréler ces ontologies avec le classement cladistique des sociétés issu des réflexions d’Alain Testart (2012). Cette confrontation permet d’utiles remarques (fig.3).

Le totémisme apparaît comme un phylum isolé situé à la source du cladogramme. Je ne peux m’empêcher de corréler cette configuration avec ce que nous savons du peuplement de l’Australie. Ce continent a en effet été occupé il y a plus de 60.000 ans et a évolué depuis en vase clos avec un minimum de contacts avec l’extérieur, notamment avec la Nouvelle Guinée. L’originalité du totémisme pourrait être liée à cette configuration historique. Cette situation ne préjuge pourtant, en aucun cas, de la situation que l’on peut observer au Paléolithique supérieur (Testart, Lécrivain 2016).

L’animisme peut être corrélé avec les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui pratiquent ou non le stockage. Cette situation explique la très large répartition de cette ontologie de la forêt amazonienne aux régions arctiques.

L’analogisme trouve son origine dans la révolution néolithique et les transformations politiques et sociales induites par ce nouveau rapport à la Nature. Il se trouve lié à des sociétés étatiques au sein desquelles peut se développer diverses formes de despotisme. Le retrouver en Afrique de l’Ouest en contexte mandé ne contredit pas cette assimilation quand on connaît les développements étatiques de ces sociétés. La situation présentée par les Indiens pueblos, qui incite Descola à être réservé quant à cette corrélation, mériterait néanmoins une analyse plus détaillée.

Enfin le naturalisme me contraint à enrichir le cladogramme d’un nouveau phylum issu des sociétés de type III et correspondant aux sociétés industrielles occidentales émergeant en Angleterre au XIXe siècle (fig. 3).

Tout n’est pas résolu pour autant, mais l’on soupçonne néanmoins un ordre qui pourrait susciter de nouvelles discussions.

Fig.3. Insertion des ontologies retenues par Philiippe Descola dans un schéma cladistique des divers types de sociétés. © Gallay.

Mémoire et histoire

On pourrait ajouter à ce dossier les réflexion de l’historien Pierre Nora (2006) qui oppose radicalement l’approche historique que nous situons du côté du grand ensemble nomologique sensu lato à la mémoire placée, elle, du côté de la raison des acteurs.

Il y a aujourd’hui une grande confusion entre ces deux domaines, l’action politique mélangeant allègrement mémoire et connaissance historique. Cette confusion pollue notamment tout ce qui concerne l’esclavage, les actions du colonialisme et la question des émancipations postcoloniales.

Nous en voulons pour preuve la loi Taubira de 2001qui fait de l’esclavage (du seul esclavage européen) et de la traite (de la seule traite atlantique) un crime contre l’humanité alors que l’histoire nous apprend que l’esclavage est une question autrement plus complexe et une pratique présente au sein des populations africaines depuis des siècles.

Selon Nora, il convient de distinguer clairement :

La mémoire

L’idée s’est répandue que la mémoire détient sur l’histoire un privilège qu’elle tire de la morale, une forme de vérité supérieure à celle que l’histoire n’atteindra jamais.

La mémoire est un absolu, elle est le souvenir d’une expérience vécue ou fantasmée. Elle est portée par des groupes vivants, ouverte à toutes les transformations, inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les manipulations, susceptibles de longues latences et de brusques réveils.

Il faut chercher à comprendre, pour le dépasser, le pourquoi de cet impératif mémoriel, mais rien lui céder.

Le vrai problème est moins celui de la concurrence ou de la solidarité des victimes que celui de l’incompatibbilité confictuelle des diverses mémoires.

L’histoire

Il n’est peut-être pas si facile de maintenir – ou plutôt de faire reconnaître – les impératifs les plus élémentaires du raisonnement historique à un moment où l’esprit de l’époque y est si contraire. Dans un monde où il n’y a que le « bien » et le « mal », l’historien n’est pas chez lui.

Le travail des historiens est par définition, le contraire du jugement moral et de la distribution de bons points.

L’histoire est une construction toujours problématique et incomplète de ce qui n’est plus, mais qui a laissé des traces.

Elle ne connaît que le relatif ; elle est une opération purement intellectuelle, laïcisante, qui appelle analyse et discours critique.

La concciliation par l’histoire est longue et fastidieuse. Mais en définitive, c’est elle qui s’impose, car la mémoire divise et l’histoire seule réunit.

Il est évident que tous ces points de vues doivent être pris en compte dans la position que nous devons adopter aujourd’hui dans notre positionement politique par rapport à l’avenir du monde, dans le plus grand respect des diverses cultures.

Scientificité et discours des acteurs

Il convient tout d’abord, quel que soit le regard critique que l’on peut poser sur le monde actuel, de retenir la pertinence du regard scientifique et de l’approche nomologique développée dans le cadre de la civilisation occidentale comme outils de connaissance de l’Univers, regard qui transcende naturellement les différences culturelles et appartient à toute l’humanité (Testart 1991). Il n’y a pas lieu ici de développer ce point de vue. Toutes les sociétés peuvent revendiquer ce positionnement, même si certaines ont fondé traditionnellement leur action pratique sur le monde sur le seul domaine des régularités. Les indiens d’Amazonie chassent le poisson à l’arc en tenant compte de la réfraction, mais ne connaissent pas les règles de l’optique géométrique.

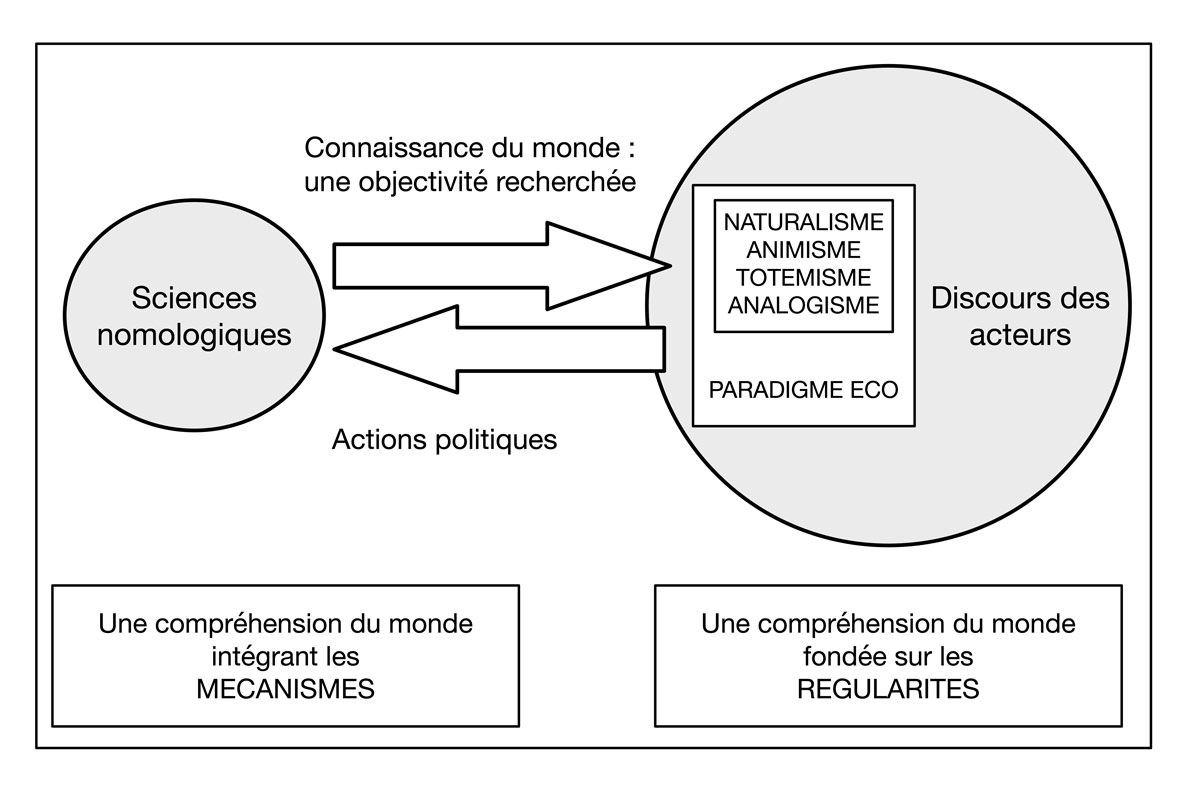

Cette situation permet d’opposer le domaine des sciences nomologiques à la raison des acteurs qui englobe comme sous-ensembles les ontologies identifiées par Descola. La raison des acteurs devient donc la base de l’action politique sur le monde (fig. 4).

Fig. 4. Relations entre sciences nomologiques et discours des acteurs comme fondement de l’action politique. On reconnaît, à gauche, les impératifs de l’histoire et, à droite, les domaines de la mémoire. © Gallay.

Je ne porterai pas de jugement sur la valeur morale des diverses ontologies à l’exception du naturalisme du fait de son action délétère sur le monde.

Je ne peux en effet que constater la double faillite du naturalisme tel que conçu par la civilisation industrielle.

Faillite d’abord au niveau des conséquences matérielles sur le monde. Le livre de Bonneuil et Fressoz dresse un bilan dramatique de cette situation.

Faillite ensuite comme fondement de l’action politique. Il n’est plus possible aujourd’hui de se contenter de décrire en spectateur les ontologies des peuples du monde comme le propose Descola. Les hommes, quelles que soient leurs cultures, n’ont jamais été des enfants de cœur, la cruauté et le mépris de l’autre étant partout un leitmotiv de leurs actions, mais la vision naturaliste a largement dépassé cette situation en exterminant et en asservissant des populations entières pour le bien-être de quelques privilégiés irresponsables, notamment dans le monde occidental. Nous pensons au génocide des Indiens d’Amérique du Nord et de la forêt amazonienne, à l’extermination des aborigènes australiens, à la traite esclavagiste ; cette listes pourrait être longue.

Le livre de Bonneuil et Fressoz mentionne déjà les luttes en relation avec la dégradation de la biosphère depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.

Il est donc aujourd’hui urgent – c’est peu dire – de prolonger ces mouvements dispersés et de développer une nouvelle ontologie plus radicale comme fondement d’une nouvelle action politique. Je la nommerais l’ontologie du « paradigme éco ».

On en constate aujourd’hui les prémisses, jours après jour plus affirmés.

Tout d’abord cette remarque, essentielle, de Philippe Descola (2017) :

« L’idée de nature a pu servir un temps à exprimer toutes sortes d’aspirations confuses et de projets informulés, et c’est la raison pour laquelle l’écologie a d’abord été pensée comme le projet de sauver la nature, ou de la conserver – un projet consistant simplement à accorder de la valeur à ce qui autrefois n’en avait pas. Mais en dépit de cette utilité tactique que je reconnais à l’idée de nature, il me semble nécessaire de répéter que cette notion a fait son temps et qu’il faut maintenant penser sans elle. » (Descola 2017)

Ensuite, le film Demain de Cyril Dyon (2015), et cette série de livres, tous parus cette même année 2019, avec les mises en garde et les réflexions de Fred Vargas (2019), Aurélien Barreau (2019), Sébastien Bohler (2019) ou Allessando Pignocci (2019 dans la prolongation de ses BD de 2016, 2017 et 2018), qui permettent d’en saisir aujourd’hui les contours et les urgences.

Ces livres doivent donner lieu à de nouvelles actions politiques plus radicales qui tiennent compte des avancées des sciences, mais les orientent dans un sens résolument nouveau. Le chantier est immense. Les gouvernements et les profiteurs ne peuvent plus rester sourds à ce nécessaire changement de cap. L’extraordinaire mobilisation des jeunes en Suisse témoigne aujourd’hui de cette prise de coscience.

Il convient également d’accéder à un niveau de conscience supérieur permettant de s’opposer aux pressions d’un cerveau formaté depuis des dizaines de milliers d’années par l’évolution pour obtenir toujours plus, plus de nourriture, plus de richesse, plus de pouvoir, plus de sexe (Bohler 2019).

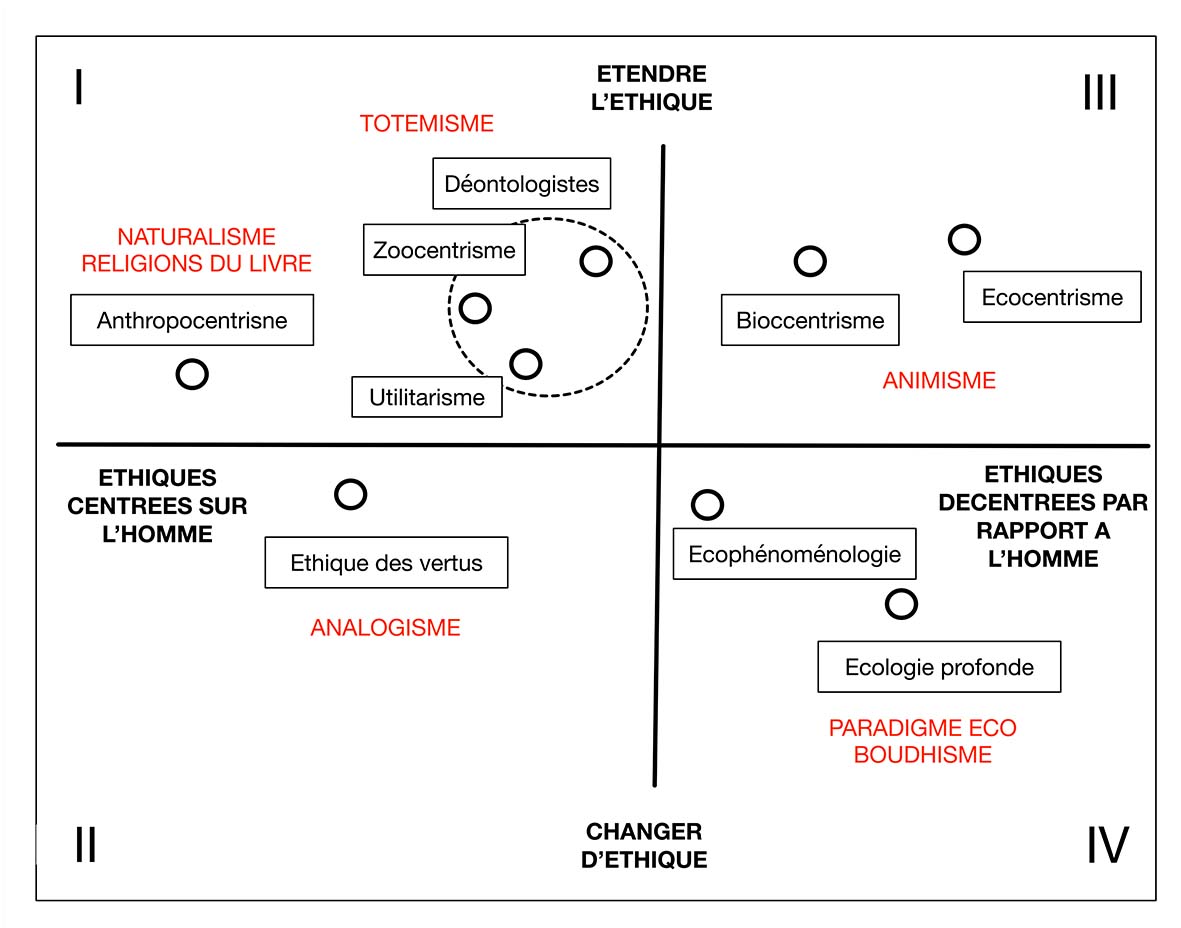

L’analyse d’Olivier Larmagniac-Matheron (2020), qui fait le point sur les diverses positions adoptées face aux questions environnementales, peut nous aider à y voir plus clair. Ce dernier distingue neuf ontologies qui s’organisent par rapport à deux axes. Le premier oppose les éthiques centrées sur l’homme aux éthiques décentrées par rapport à ce dernier. Le second se situe par rapport à deux positions stratégiques opposant la nécessité d’étendre les éthiques actuelles à celles, plus radicales, de changer d’éthique. Chaque position soulève une série de questions montrant la complexité de la question.

Fig. 5. Les diverses ontologies du rapport à la nature. © Larmagniac-Matheron 2020, complété.

Anthopocentrisme

Un mot d’ordre, de type conséquentialiste : la nature, les êtres vivants n’ont pas de valeur en eux-mêmes ; ils sont considérés dans la seule mesure où leur destruction peut avoir des conséquences dramatiques pour les êtres humains, qui demeurent l’unique point de référence en éthique.

Question :

Avons-nous des obligations morales envers les générations à venir ?

Éthique des vertus écologiques

Plutôt que raisonner en termes de règles et de devoirs, les théoriciens de l’éthique environnementale soulignent que la protection de la nature passe par une transformation de soi et de notre rapport au monde, et par l’acquisition de vertus comme l’humilité environnementale.

Zoocentrisme

En un mot les zoocentristes veulent faire des animaux des sujets de droit- tout au moins les animaux pourvus d’un système nerveux central.

Question : quel statut accorder aux animaux dépourvus de système nerveux central ? Que faire des espèces invasives qui menaces les écosystèmes ? Faut-il distinguer espèces menacées et espèces courantes ?

Utilitarisme

Les animaux doivent avoir des droits et être considérés comme des sujets moraux parce qu’ils ressentent la souffrance.

Question : comment traiter les animaux sans système nerveux central ?

Déontologistes

La question n’est pas la souffrance des animaux, mais le fait que les animaux sont des fins en soi, des sujets de vie dont le développement est subordonné à une certaine finalité Si cette finalité ne peut s’accomplir. Si un animal ne peut se déployer librement, c’est qu’il a subi un mal.

Question. Les êtres vivants non-animaux (plantes, champignons, bactéries aux autres unicellulaires) ne sont-ils pas, aussi des sujets de vie

Biocentrisme

Les biocentristes veulent faire reconnaître un statut moral à tous les êtres vivants et pas seulement aux animaux – considérant que tous les vivants possèdent une valeur intrinsèque, indépendante de leur utilité pour l’homme, parce qu’ils sont des centres téléologiques de vie.

Question : comment l’homme peut-il survivre s’il doit respecter toutes les formes de vie ? Faut-il établir une hiérarchie morale entre les vivants.

Écocentrisme ou land ethics

Les écosystèmes possèdent une dimension morale ; les individus ou les espèces qui les peuples autorisent, par exemple, à intervenir pour éliminer un nuisible.

Question : comment s’articulent les écosystèmes locaux et l’écosystème terre ? si l’on reconnaît que les écosystèmes évoluent en permanence, ou s’agit-il se préserver ou de restaurer ? Ne risque-t-on pas de sacrifier les individus au profit du milieu et donc de sombrer dans un écofascisme ?

Écologie profonde

La plupart des éthiques environnementales s’avèrent tributaires d’une vision anthropocentrique. Une révolution métaphysique globale, une transformation radicale de notre vision du monde s’imposent, qui passe aussi bien par le politique que par les arts. Le débat rationnel est insuffisant.

Question : concrètement, quelles sont les mesures proposées par l’écologie profonde (deep ecology).

Écophénoménologie

Nos éthiques reposent sur des conceptions métaphysiques qui ont engendré la crise écologique. Elles ne sont donc d’aucune utilité. Seule une conversion du regard peut permettre de reconnaître le sens moral de la nature.

Les diverses ontologies s’organisent en quatre quadrants où nous avons tenté de superposer les diverses ontologies définies par Descola.

Le quadrant I regroupe des visions dominées par l’utilitarisme. On y trouve la position anthropocentrique et des visions plus ciblées centrées sur des domaines particuliers. L’ontologie naturaliste se place à ce niveau.

Le quadrant II de l’éthique des vertus pourrait se rapprocher de l’analogisme qui établit des équivalences systématiques entre l’homme et le monde.

Le quadrant III regroupe les ontologies biocentriques et écocentriques et trouvent certaines analogies dans l’animisme.

Enfin le quadrant IV présente les exigences les plus fortes dans la perspective d’une écologie radicale. C’est à ce niveau que nous situons notre paradigme éco.

Nous pouvons également introduire dans cette réflexion les grandes religions, une question non abordée par Descola. Nous voyons à ce niveau une opposition radicale entre les religions du Livre qui, historiquement, sont à l’origine du naturalisme et l’on soutenu et le boudhisme qui reste une philosophie laïque, qui ne peut que nous interpeller dans notre recherche d’un paradigme éco.

Les luttes du mouvement Extinction Rébellion

Je suis pris d’un certain vertige. Le livre de Naomi Klein (2019) apporte une réponse à cette question, mais les sociétés humaines sauront-elles répondre à temps. Un vent de révolte souffle actuellement sur de nombreux pays de notre planète, ce n’est qu’un début.

Soutien du monde académique suisse au mouvement Extinction Rebellion

https://soutienxr.ch

Références

BARRAU A. 2019. Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité : face à la catastrophe écologique et sociale. Neuilly-sur-Seine : Michel Lafont.

BAUDEZ C.-F. 2002. Une histoire de la religion des Mayas. Paris : Albin Michel.

BONNEUIL, C., FRESSOZ, J.-B. 2016. L’évènement anthropocène : la terre, l’histoire et nous. Paris : Le Seuil.

BOHLER S. 2019. Le bug humain : pourquoi notre cerveau nous pousse àdétruire la planète et comment l’en empêcher. Paris : Robert Laffont.

DARWIN C. 1859. On the Origin of Species by means of Natural Selection. London : John Murray

DESCOLA P. 2005a. Par-delà nature et culture. Paris : nrf, Gallimard. Bibliothèque des sciences humaines.

DESCOLA P. 2005b. Par-delà nature et culture. Paris : Gallimard. Essais Folio.

DESCOLA P. (éd.) 2010- 2011. La fabrique des images : visions du monde et formes de la représentation. Paris : Musée du Quai Branly et Somogy, éditions d’art.

DESCOLA P. 2011. L’écologie des autres : l’anthropologie et la question de la nature. Versaille : Quae.

DESCOLA P. 2017. La composition des mondes : entretiens avec Pierre Charbonnier. Paris : Flammarion, Champs essais.

DUSSART F. 1993. La peinture des aborigènes d’Australie. Marseille : Parenthèses.

GALILEE 2000. Dialogue sur les deux systèmes du Monde. Paris : Payot (Poche).

KAESER M.-A. 2007. Un savant séducteur : Louis Agassiz (1807-1873, prophète de la science. Éditions de Aire.

KLEIN N. 2019. Plan B pour la planète : le new deal vert. Avignon : Actes Sud.

KUPKA K. 1962. Un art à l’état brut : peintures et sculptures des aborigènes d’Australie. Lausanne : Guilde du livre.

LARMAGNIAC-MATHERON O., 2020. Les éthiques environnementales : quelle place assigner aux êtres vivants dans la nature, Les animaux ont-ils des droits ? Que faire pour préserver l’écosytème ? Panorama des points de vue éthiques. Philosophie magazine, hors série, p.34-35

LAVONDÈS H. 1969. L’histoire de A’a de Rurutu et l’évolution des mythes. In : Julien M., Orliac C. et N., Lavondès A et H., Robibeau C. (éds). Mémoire de pierre, mémoire d’homme : tradition et archéologie en Océanie, Hommage à José Garangé 4, p. 313-331.

LEVI-STRAUS C. 1962. Le totémisme aujourd’hui. Paris : PUF.

NORA P. 2006. La France est malade de sa mémoire : le grand entretien. Le Monde 2, 105, p 20-27.

PIGNOCCHI A. 2016. Ament : nouvelles des Indiens jivaros. Paris : Steinkis

PIGNOCCHI A. 2017. Petit traité d’écologie sauvage. Paris : Steinkis

PIGNOCCHI A. 2018. Petit traité d’écologie sauvage : la cosmologie du futur. Paris : Steinkis

PIGNOCCI A. 2019. La recomposition des mondes. Paris : Le Seuil. Anthropocène.

TALADOIRE E. 2012. Les trois codex mayas. Paris : Balland.

TESTART A. 1991. Pour les sciences sociales : essai d’épistémologie. Paris : Christian Bourgeois (collection « Epistémè Essais).

TESTART A. 2012. Avant l’histoire : l’évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. Paris : Gallimard.

TESTART A., LECRIVAIN V. 2016. Art et religion de Chauvet à Lascaux. Paris : Gallimard.

VARGAS F. 2019. L’humanité en péril : virons de bord, toute. Paris : Flamarion.

VÉRIN P. 1969. L’ancienne civilisation de Rurutu, ìles australes, Polynésie française : la période classique. Paris : Orstom.

Lectures

- ADAMS W. Y. 1977

- BAROIN, C. 2003 – CHAPELLE, J. 1982

- BLENCH, R. 2006

- BOËDA, E. 2013

- BONNEUIL, C. 2016

- BOULEGUE, J. 2013.

- BOULESTIN, B. 2016

- COLOMBO DOGOUD, R. 2017

- D’ARCY THOMSON 1994, LEROI GOURHAN A. 1983

- DEBAENE, V. 2010

- DE BEAUNE, S. 2016

- DESCOLA P. 2005

- DIOP, A-B. 1981

- DUPIRE, M. 1985

- FODOR, J. 1986 et 2003

- GABUS, J. & ERNI, H. 1954

- GOULD, S.J. 2006

- GRATIEN, B. (ed). 2013

- GUILLE-ESCURET, G. 2010

- GUILLE-ESCURET, G. 2012

- HAMANI, D. 2006 – BERNUS, E. 1981

- HEMPEL, C. 2004

- HESSE, H. 1955.

- HOLL, A. F.C. 2014

- JEUNESSE, C. 2016

- JULIEN, M., KARLIN C.

- LELOUP, H. 2011.

- MARTIN, N. 2016

- MURPHY, M. 2009

- PASSERON, J-C., 1991

- PECQUET, L. (éd.) 2018. Jean Rouch

- PETREQUIN, P. 2012

- SEWANE, D. 2003

- STERCKX, C 2005

- TASSY, P. 1991

- TCHERKÉZOFF, S, 2010

- TESTART, A. 1986

- TESTART, A. 1991

- TESTART, A. 2012

- VERMEER, J. 2012

Professeur Alain Gallay

Site réalisé par Lune d’Elle

Menu principal

Contactez Alain Gallay