GABUS, J. & ERNI, H. 1954

Merci à toi Hans Erni (1909-2015) pour tes dessins africains (Genève, mars 2015)

JEAN GABUS, et dessins d’HANS ERNI 1954.

Initiation au désert

et

MARC-OLIVIER GONSETH,

JACQUES HAINARD,

ROLAND KAERH 2002.

Le Musée cannibale

2011, mars 2019

Deux livres pour comprendre les enjeux des musées d’ethnographie en général à travers l’histoire d’un musée particulier, celui de Neuchâtel

Pdf dela page

De Jean Gabus (1975) à Jacques Hainard (2002).

Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel est une institution phare de la muséographie suisse. Deux livres permettent comprendre les enjeux des musées d’ethnographie en général à travers l’histoire d’un musée particulier, celui de Neuchâtel.

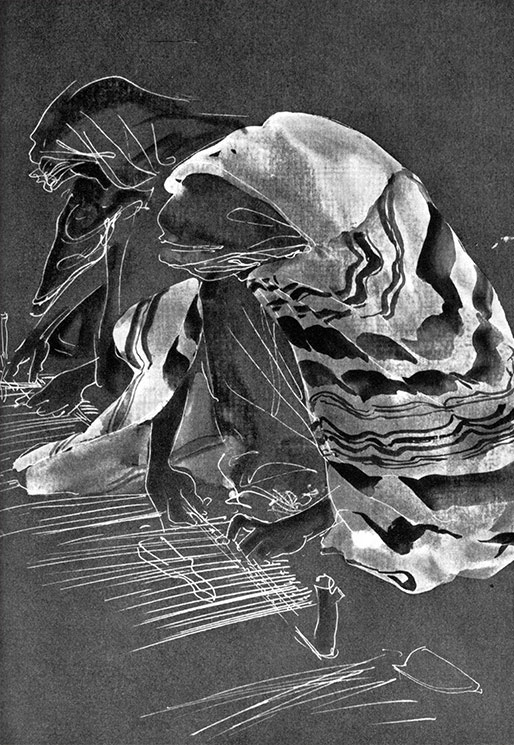

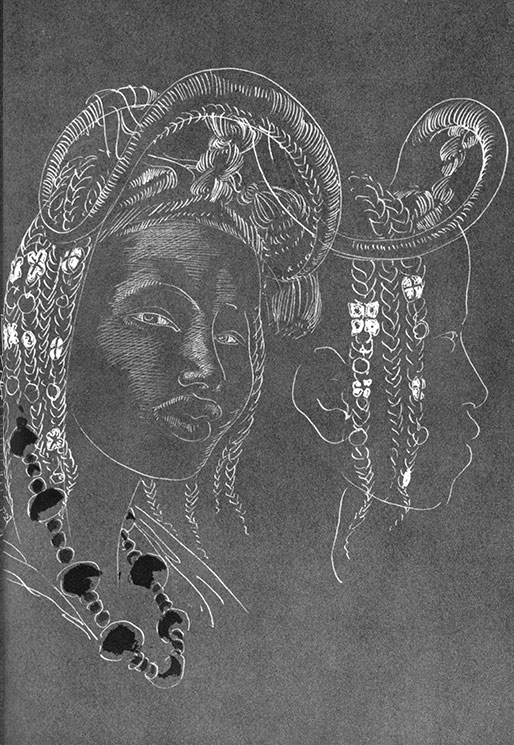

Initiation au désert (1954) de Jean Gabus révèle l’extraordinaire collaboration qui s’était instituée en l’ethnologue et l’artiste Hans Erni. L’ouvrage collectif le Musée cannibale (2002) dirigé par Marc-Olivier Gonseth, qui fut directeur du Musée entre 2006 et 2018, et Jacques Hainard, est symptomatique de la faillite de l’institution muséale et des solutions envisagées pour y remédier.

Je prétends aujourd’hui que le musée d’ethnographie ne peut être qu’un instrument de connaissance des peuples autres dans le prolongement de l’œuvre de Gabus. Toutes les réflexions tournant autour de la notion de musée post-moderne me paraissent en effet hors de propos.

De Jean Gabus à Jacques Hainard

Jean Gabus, une ethnologie de terrain

Ethnologue et muséologue suisse, Jean Gabus (1908-1992), fut conservateur du Musée d’ethnographie de Neuchâtel de 1945 à 1978, professeur et directeur de l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel jusqu’en 1974. L’ampleur de ses activités et de son réseau en font un personnage central à la fois du musée de Neuchâtel et de la muséologie de son époque. Durant sa carrière, il participe ou dirige une quinzaine de missions de recherche et de collecte dans le Grand Nord et au Sahara. A Neuchâtel, il inaugure, dix ans seulement après sa prise de fonction, le nouveau bâtiment du complexe, muséal dédié aussi bien au « musée dynamique » (600 m2) que, dans ses sous-sols, à la conservation des objets dans des réserves prévues pour être visitables (400 m2). A partir des années 60, aux indépendances des pays d’Afrique de l’Ouest, il s’implique en tant que conseiller et consultant, projetant de nombreux musées nationaux et réalisant celui de Dakar.

J’ai relu le journal africain de Jean Gabus (1975) avec empathie et admiration pour son travail, d’abord parce qu’il s’agit de régions que je connais, ensuite parce que son approche de l’ethnographie me touche sur plusieurs plans :

– Il s’agit de culture matérielle ; sa conception de l’objet-témoin (Gabus 1958, 1975) me plaît. Faire parler les objets est possible. Je m’y suis employé toute ma vie.

– Il y a eu collaboration avec un peintre prestigieux, Hans Erni, qui a donné une âme à des objets dans lesquels Gabus avoue parfois ne voir que des tristes dépouilles. Cette collaboration a fait le renom du musée de Neuchâtel ; elle me rappelle aussi que je tire ma passion de l’ethnologie de mon père peintre. Je ne peux rester insensible à ce dialogue.

– Gabus a été un homme de terrain ; son ethnologie est terre à terre, proche des gens, loin de la mélasse philosophique des anthropologues de bureau.

– J’ai retrouvé dans ce livre des interrogations miennes :

« Ces hommes, ceux de la brousse, ne nous demandent rien, ne veulent rien d’autre que la paix. » (p.39)

« C’est un monde très secret qui s’ouvre. Il est sage d’y entrer à petits pas prudents, sans faire de bruit, comme dans une église aux dalles trop sonores usées par tant de hontes, par tant de douleurs, par tant d’espoirs aussi. Et une angoisse étreint le voyageur à la gorge, presque une certitude : si au fond de ce sanctuaire il ne retrouvait que sa propre image ? Rien qu’un petit homme de chaque jour ? » (p. 173)

Les remise en question de Jacques Hainard

Après des études de lettres à l’Université de Neuchâtel où il obtient sa licence, Hainard, né en 1943, est engagé comme professeur à l’École supérieure de commerce (1967 à 1969).

En mai 1969, il est nommé conservateur adjoint au Musée d’ethnographie et Musée suisse des traditions populaires de Bâle, section Europe. Il quitte la Suisse en 1971 pour devenir assistant technique gouvernemental au Zaïre comme professeur de français, géographie et esthétique (histoire de l’art nègre) au Collège de Lisanga de Kinshasa. En 1973, de retour en Suisse, il prend le poste de chef de travaux à l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel. Il est conservateur du Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) et chargé de cours d’ethnomuséographie à l’Université de Neuchâtel de 1980 à 2006.

Jacques Hainard prendra la direction par interim du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) en 2006 pour une durée limitée à trois ans. Il abandonnera ainsi une année avant la date de sa retraite, la direction du Musée de Neuchâtel où il aura passé 25 ans.

Contrairement à Jean Gabus il a toujours souhaité privilégier une muséologie de la rupture, voulant dire par là qu’il est souhaitable de ne plus se contenter de juxtaposer des objets, ce que faisaient alors la plupart des musées, mais de proposer dans chaque exposition de raconter une histoire. Il plaide pour que la muséographie donne des avis dans la perspective d’interpeller le visiteur et de solliciter son esprit critique. Jacques Hainard considère le musée d’ethnographie comme un lieu de déstabilisation culturelle dans le sens où la vérité ne peut être que très relative.

Au-delà de l’œuvre de Gabus, viennent les remises en question, la mauvaise conscience. Le Musée cannibale offre un tableau très complet de ces réflexions. Il faut en prendre connaissance pour comprendre l’évolution du Musée d’ethnographie de Neuchâtel et pour voir si l’œuvre de Gabus reste d’actualité. On y découvre des contributions de gens qui compte dans le domaine de l’ethnographie : Nélia Dias, Elise Dubuc, Serge Bahuchet, Boris Wastiau, Jean-Claude Muller, Jean-Loup Amselle, Ellen Hertz, Jean Davallon, George E. Marcus, Annette Viel, Michel Thévoz, Henri-Pierre Jeudy, Octave Debary, Jean Bazin et Jean Jamin.

Visions multiples

L’objet ethnographique peut être appréhendé selon divers points de vue. Viennent tout d’abord un certain nombre de visions « classiques » :

L’objet de curiosité

Historiquement le premier statut conféré à l’objet de collection est celui des cabinets de curiosité (Dubuc). Ne rions pas de ce statut dépassé. En archéologie le cabinet de curiosité accompagne une première prise de conscience de la valeur de l’objet comme témoin de l’histoire, au-delà des enseignements des auteurs antiques. En sciences il est à la source du développement des sciences de la nature. En ethnographie il initie une prise de conscience de l’altérité

L’objet trophée

L’objet trophée du musée colonial signe les absurdes certitudes de l’impérialisme colonial. La part des ethnographes et historiens de l’art dans la constitution sur le terrain de ce type collection est minime – quelque 3% tout au plus. Ce qui est déterminant chez ces premiers récolteurs c’est le pouvoir d’humiliation contenu dans la prise de trophée et ensuite la valeur de symbole pour conformer, dans des rituels domestiques (par ex. panoplies d’armes aux murs de la maison), militaires ou muséaux la domination établie sur le territoire occupé (Wastiau).

L’objet spécimen

L’objet spécimen est un concept issu des sciences naturelles et constitue une première tentative pour relier les objets collectés à la recherche universitaire, une relation qui est considérée par les auteurs de l’ouvrage comme très rarement réalisée. Selon Dubuc la bataille engagée entre les diffusionnistes et leurs détracteurs, dont Boas était le principal représentant, fut le seul moment dans l’histoire où les collections ont servi au développement des théories en anthropologie. Le développement de l’anthropologie sociale semble avoir tué l’intérêt porté aux objets et consolidé le divorce entre les deux types d’institutions. Selon Boas toujours : the material object are insignifiant as compared with the actual scientific question involved (Boas 1907, p. 931).

L’objet fait social total

L’objet peut-il être considéré comme un fait social total selon la formule de Marcel Mauss ? Le déplacement de l’attention des artefacts vers les cultures et les hommes qui les ont produits témoigne du pouvoir attribué aux objets en tant que substituts, mais cela implique que l’on collecte un échantillon représentatif non sélectionné sur des critères esthétiques réunissant un large éventail d’objets usés.

Nous nous situons ici dans une vison « archéologique » des cultures. Il n’y a aucune raison de refuser ce type de vision à l’ethnographie, alors qu’elle est acceptée en archéologie et en

sciences naturelles. Cuvier avait provoqué le scandale auprès des collectionneurs en s’intéressant aux animaux qui vivent dans les coquilles mais cela avait été le début d’une connaissance du monde vivant.

L’objet écologique

En homme de terrain lié à l’ancien Musée de l’Homme, Serge Bahuchet développe, me semble-t-il, la seule vision raisonnable de ce que pourrait être le musée d’ethnographie de l’avenir. Enfin un discours loin de la mélasse philosophique qui vient d’un homme qui sait ce qu’est l’ethnologie.

Il constate tout d’abord que la majorité des collections entrées au Musée de l’Homme à partir des expéditions (1931-32) sont liées à des séjours longs et souvent répétés sur le terrain de jeunes ethnologues formés à l’Institut d’ethnologie, collectes qui sont des recueils méthodiques et documentés accompagnant des recherches comptant parmi les meilleurs travaux d’anthropologie sociale de son temps.

Nous nous situons ici dans une vison « archéologique » des cultures. Il n’y a aucune raison de refuser ce type de vision à l’ethnographie, alors qu’elle est acceptée en archéologie et en sciences naturelles. Cuvier avait provoqué le scandale auprès des collectionneurs en s’intéressant aux animaux qui vivent dans les coquilles mais cela avait été le début d’une connaissance du monde vivant.

Dessins d’Hans Erni illustrant le livre de Jean Gabus : Initiation au désert (Lausanne, R. Rouge 1954).

Contrairement aux affirmations récentes, il semble que le projet initial d’un « musée de l’homme » n’est pas obsolète ; il n’a pas encore été réalisé. A l’époque de Rivet aucun paradigme scientifique qui permettait d’analyser ensemble les deux diversités naturelle et culturelle. Il n’y avait pas dès lors de synthèse possible. Elle est par contre possible aujourd’hui. Le musée, désireux de rendre optimale l’utilisation de ses réserves, doit se brancher nettement sous un chapeau universitaire pour les rendre plus sérieuses et moins perméables aux influences politiques néfastes.

L’objet œuvre d’art

Beaucoup de choses ont été dites sur des projets comme celui du Quai Branly. J’en retiens ici une seule : la négation de l’autre et des objets trophées réunis pour le seul plaisir de ceux qui se les ont appropriés. Le développement de l’anthopologie sociale a détourné de l’attention des objets et imposé de nouveaux sujets d’études, organisation sociale et politique, système de parenté et croyances religieuses. Cette marginalisation de la culture matérielle a fait place à un nouvel engouement, pour l’aspect esthétique et artistique de nombre d’objets ethnographiques (Muller).

Ici, ce n’est plus son statut intrinsèque de trophée, de souvenir, de symbole ou de témoin qui détermine la valeur d’un objet, ce n’est pas sa rareté non plus, c’est la valeur ajoutée susceptible d’être dégagée de sa transaction marchande. La menace de l’esthétisme élitiste qui est souvent un esthétisme d’antiquaire, plane sur la majorité des grands musées ethnographiques. Cette menace est à prendre très au sérieux car elle mène à la détérioration irréversible des collections anciennes et contribue au ralentissement ou à la fin de la formation de collections anthropologiques contemporaines et renforce au sein du public une vision primitiviste et essentialiste des cultures du monde (Wastiau).

Le musée est devenu, sans le vouloir, responsable de cette inflation et caution à l’intérieur d’une spéculation financière à laquelle il avait jusqu’alors échappé. Ce piège a d’autant mieux fonctionné qu’il a insidieusement incité les musées au passéisme et au repli sur les collections à partir desquelles avaient été établis les standards du goût en arts premiers (Muller).

Placer, comme au Musée du quai Branly, d’un côté l’objet dans toute sa souveraineté, de l’autre le panneau descriptif de son histoire. D’un côté l’émotion pure, de l’autre l’accession à la connaissance. C’est là une manière plutôt naïve de concilier une approche artistique et une approche ethnographique des objets « primitifs (Jeudy).

La faillite du musée ?

Mauvaise conscience de l’homme blanc placé devant le spectacle de ses exactions et crise de l’anthropologie minée par le postmodernisme ont entraîné une crise des musées d’ethnographie et une recherche désespérée pour trouver une alternative crédible, une situation particulièrement bien illustrée par le remarquable travail de Jacques Hainard au Musée de Neuchâtel. La remise en question simultanée de trois caractéristiques fondamentales du musée moderne – l’authenticité des objets, l’inaliénabilité des collections et l’autorité du discours – montre le niveau de profondeur atteint par la crise de l’institution muséale (Dubuc).

L’allégorie du musée cannibale illustre cette situation.

L’objet cannibalisé

L’objet est considéré comme vidé de son sens premier. Les objets ethnographiques n’ont au musée d’autre sens que celui qu’on leur prête (Wastiau).

Cannibalisme : appropriation des vertus des morts, intensification de l’esprit de famille, restauration de l’intégrité de la communauté, acquisition de nouvelles aptitudes ou identités, forme collective et réglementée, piège à fantasme d’altérité, mode de lecture de l’autre : destinés à qualifier la thématique du cannibalisme, ces commentaires ne sont-ils pas également associables à la pratique muséale, au-delà même du cadre strictement ethnographique ? (GHK).

Substitution de la partie au tout et appropriation constituent quelques-uns des traits caractéristique du cannibalisme, aspects qui, paradoxalement, spécifient aussi la démarche muséale. Les musées d’ethnographie sont parallèlement des institutions qui assimilent et absorbent les artefacts pour mieux vouer à l’oubli les cultures et les sociétés productrices de ces artefacts. Les musées instaurent avec les objets ce que la société ne parvient pas à réaliser avec le peuple associé à ces objets (Dias).

Ce discours est un discours de mort qui nie les cultures autres. Il prend acte de l’échec de la compréhension et considère les cultures autres comme des cultures mortes. Mais pourquoi parler de la « mort » des cultures exotiques alors qu’on n’emploie pas ce terme pour les cultures de l’Europe ? Les cultures se transforment, elles ne meurent pas et c’est partout la même chose.

Les remises en question : le musée postmoderne

On a alors cherché des alternatives à ce triste constat.

L’objet sujet

Le rejet du discours anthropologique dominant de la société occidentale (blanche) par les représentants des cultures dont sont issus les objets collectés et l’acceptation par la gent anthropologique de la légitimité des discours autochtones forcent évidemment à de nombreux réaménagements, notamment le remise en question de l’autoritarisme du discours et de sa supposée universalité. Rien ne peut être changé au fait que ces objets sont collectionnés par une autre culture et interprétés selon des valeurs étrangères, aussi politiquement correctes soient-elles. En Amérique du Nord, qui, elle, a une expérience colonisatrice intérieure, la proximité des uns et des autres tend à faire du musée une arène symbolique des luttes de pouvoir et d’identités. S’il demeure possible de parler des autres, le défi demeure d’éviter de parler pour les autres (Dubuc).

La légitimité des discours autochtones me paraît évidente et doit avoir sa place dans le débat. Mais pourquoi aborder cette question seulement du point de vue politique et non pas sur le plan de la connaissance, qui me paraît la grande oubliées des débats ? Je ne crois pas à la « faillite de la rationalité blanche » (Thévoz), mais à la possibilité de construire une connaissance anthropologique reconnue universellement qui situe à sa juste place les discours indigènes.

L’objet patrimoine

Les réserves des musées ne constituent rien moins que les archives des peuples sans écriture (Muller), mais constituent-elles de ce fait un patrimoine, et pour qui ?

Jean Davallon soulève cette importante question. La valeur de l’objet de patrimoine est proportionnelle à la connaissance qui peut être construite sur son monde d’origine et son statut dépend d’une reconnaissance comme représentant reconnu de son monde d’origine. Sans l’assurance que cet objet est bien une émanation de son monde d’origine, il ne posséderait aucune valeur de connaissance historique ou ethnologique. Un des enjeux de la conception de ce musée est de savoir si, au-delà du statut de document de l’objet (et de son cortège de savoirs présentés, comme de son statut artistique revendiqué (et de la muséographie qui est censée le montrer ou le produire), il peut y avoir, ou non, reconnaissance de son statut patrimonial.

L’énoncé même de la question fait apparaître à quel point il est indispensable de séparer les objets d’ethnographie européenne et les objets des cultures extra-européennes. Ce qui distingue les premiers des seconds c’est en effet que nous leur accordons une valeur de représentants d’un monde d’origine dont nous nous considérons héritiers. Il faut alors se poser la question de ce que nous estimons recevoir lorsque nous regardons les objets ethnographiques comme objets de patrimoine, c’est-à-dire la question de la filiation que nous revendiquons vis-à-vis de cette culture d’origine et, en fin de compte, la question de la relation que nous instaurons avec la société qui les a produit.

Une telle démarche de patrimonialisation s’appuie sur le principe d’une « commune humanité » entre nous et les autres ouvrant sur un patrimoine anthropologique mondial. Il y a reconnaissance de l’autre culture pour ce qu’elle peut avoir de commun, non plus avec toute culture humaine en tout temps et en tout lieu, mais au présent avec notre culture.

L’objet poème

Les difficultés rencontrées amènent Elise Dubuc à proposer deux voies, complémentaires, pour sortir de l’impasse, qui sont, selon moi, des constats d’une impossibilité de connaître, voies parfaitement illustrées par le Musée d’ethnographie de Neuchâtel : l’objet poème et l’objet cubiste. L’objet poème consiste à mettre en valeur l’esthétise polysémique des objets. L’objet devient une «œuvre ouverte » (Eco 1979). C’est-à-dire que toutes les interprétations sont a priori incluses dans l’œuvre.

Des objets ethnographiques on peut dire n’importe quoi et l’on ne s’en prive pas.

L’objet cubiste

L’approche cubiste vise à proposer une image des cultures autochtones de plusieurs points de vue à la fois. Ainsi, reconnaissant que toute interprétation est créée par la personne qui l’exprime, il est entendu que seule leur multiplicité et leur diversité permettra d’atteindre une vision composée, jamais complète, mais du moins brossant un plus large tableau. Ces expériences permettent d’établir un parallèle entre les recherches actuelles dans le renouvellement du discours et des pratiques muséales et les remises en question importantes des représentations dans la production littéraire anthropologique.

Une perspective ethnographique plus complète des usages rituels de ces objets et des sens qui leur furent attribués ne devrait pas se limiter à leur usage originel, mais aussi à tout ce qui a été fait d’eux par leurs détenteurs après qu’ils avaient été « collectés ». Le projet se limite donc à exposer les différents aspects de l’histoire des « récoltes », les classements et les expositions. Montrer comment, selon les modes, des objets spécifiques peuvent être traduits dans des systèmes successifs d’interprétation et de présentation qui sont entièrement le fait des possesseurs ou des conservateurs des pièces (Wastiau).

La subjectivité règne dès lors en maître.

Alors que proposer ?

Car nous refusons à la fois :

– l’esthétisme des « beaux objets » exhibés par un musée comme celui du Quai Branly, une attitude qui aboutit au pillage des sources archéologiques porteuses d’histoire et des biens culturels par le marché de l’art,

– ce travers présentant désormais l’ethnographie sous le seul angle d’une critique systématique des pionniers occidentaux de la discipline et de leurs descendants, qui, prisonniers d’un regard colonial et dominateur évidemment condamnable, nous ont transmis les premières images de mondes méconnus,

– cette tentation de détournement des biens culturels d’autrui utilisés désormais pour construire un discours critique sur notre propre civilisation.

Ces positions relèvent en effet les unes comme les autres d’un ethnocentrisme eurocentré pour le moins contestable et peu respectueux des cultures « autres ».

Les musées d’ethnographique ne sont pas les lieux d’une introspection nombriliste et masochiste. Ils doivent offrir un instrument de connaissance permettant de comprendre et d’apprécier les peuples et les cultures « étrangères », qu’elles soient du Nord ou du Sud, en témoignant à la fois des différences et de la profonde unité des cultures. Cela nécessite un minimum de respect pour l’intégrité de nos objets d’étude. L’objet-témoin reste une alternative recevable.

Les partis-pris néo-colonialistes qui ont accompagné la création du quai Branly et l’ouverture, au Louvre, du Pavillon des Sessions n’ont pas disparu et prennent aujourd’hui une nouvelle forme « actualisée » : la préservation contre la menace islamique des biens culturels exotiques dans les musées de l’Occident. J’en veux pour preuve cette BD éditée par le Musée du Louvre où l’on voit un jeune malien sauver une statuette dogon de la destruction par les djihadistes en la transférant, au prix de multiples aventures mettant en scène le dossier des migrants, au Musée du Louvre, sans évoquer la question d’une possibilité de sauvegarde par le Mali. L’Occident serait donc investi seul d’une nouvelle mission face au radicalisme de l’Islam ? La bande annonce de la publication est sans équivoque : Du Mali au Musée du Louvre : l’incroyable odyssée d’un jeune migrant pour sauver une statuette inestimable des griffes des djihadites ! (Lax 2019). Le vieil Hogon, garant des traditions ancestrales, auprès duquel notre héros et venu prendre conseil ne lui dit-il pas : « Même s’il m’en coûte de l’admettre, la place la plus sûre pour cette maternité est au Louvre, à côté de sa sœur. » (Lax 2019, p. 61)

Mais revenons au Musée de Neuchâtel, honneur à Jean Gabus pour nous avoir montré la voie et pour avoir fait de cette quête un plaisir pour l’âme et les yeux.

Et puis reconnaissons la pertinence de la vue de Serge Bahuchet, qui se présente comme le continuateur de la grande tradition du Musée de l’Homme, si sauvagement bafouée par le Quai Branly. Reconnaissons au-delà des débats philosophiques et politiques la pertinence de la recherche d’une connaissance à la fois universelle et respectueuse des populations dont nous conservons aujourd’hui le patrimoine pour témoigner de leur inventivité.

Références

BOAS F. 1907. Some principles of museum administration. Science, 25, p. 921-933.

ECO U. 1979 (trad. française 1985). Lector in fabula : le rôle du lecteur, ou, la coopération interprétative dans les textes narratifs. Paris : Grasset.

GABUS J. & HERNI, H illustrations, 1954.Initiation au désert. Lausanne : R. Rouge (Librairie de l’Université).

GABUS J. 1958. Au Sahara : arts et symboles. Neuchâtel : La Baconnière.

GABUS J. 1975. L’objet témoin : les références d’une civilisation par l’objet. Neuchâtel : ides et Calendes

GONSETH M.-O, HAINARD J., KAEHR R. (éds). 2002.Le musée cannibale. Neuchâtel : Musée d’ethnographie.Contributions de N. Dias, E. Dubuc, S. Bahuchet, B. Wastiau, J.-C Muller, J.-L. Amselle, E. Hertz, J. Davallon, G. E. Marcus, A. Viel, M. Thévoz, H.-P. Jeudy, O, Debary, J. Bazin et J. Jamin.

LAX C. 20019. Une maternité rouge. Paris : Futuropolis et Louvre éditions.

Lectures

- ADAMS W. Y. 1977

- BAROIN, C. 2003 – CHAPELLE, J. 1982

- BLENCH, R. 2006

- BOËDA, E. 2013

- BONNEUIL, C. 2016

- BOULEGUE, J. 2013.

- BOULESTIN, B. 2016

- COLOMBO DOGOUD, R. 2017

- D’ARCY THOMSON 1994, LEROI GOURHAN A. 1983

- DEBAENE, V. 2010

- DE BEAUNE, S. 2016

- DESCOLA P. 2005

- DIOP, A-B. 1981

- DUPIRE, M. 1985

- FODOR, J. 1986 et 2003

- GABUS, J. & ERNI, H. 1954

- GOULD, S.J. 2006

- GRATIEN, B. (ed). 2013

- GUILLE-ESCURET, G. 2010

- GUILLE-ESCURET, G. 2012

- HAMANI, D. 2006 – BERNUS, E. 1981

- HEMPEL, C. 2004

- HESSE, H. 1955.

- HOLL, A. F.C. 2014

- JEUNESSE, C. 2016

- JULIEN, M., KARLIN C.

- LELOUP, H. 2011.

- MARTIN, N. 2016

- MURPHY, M. 2009

- PASSERON, J-C., 1991

- PECQUET, L. (éd.) 2018. Jean Rouch

- PETREQUIN, P. 2012

- SEWANE, D. 2003

- STERCKX, C 2005

- TASSY, P. 1991

- TCHERKÉZOFF, S, 2010

- TESTART, A. 1986

- TESTART, A. 1991

- TESTART, A. 2012

- VERMEER, J. 2012

Professeur Alain Gallay

Site réalisé par Lune d’Elle

Menu principal

Contactez Alain Gallay