Un bilan des inédits

Données pratiques

Plusieurs travaux devraient être publiés dans les meilleurs délais. Les informations ci-dessous sont destinées à mes collaborateurs susceptibles d’achever leur publication.

Pour le labo de préhistoire, l’ensemble des fichiers de mon ordinateur est disponible sur mon disque Time machine no 7 et sur une clé extérieure haute capacité nommée CORSAIR.

De ce volume faire une copie du fichier MAESAO_AG pour Éric Huysecom. Ce volume contient tous mes documents africains. Considérer notamment 2013 Dogon céram qui contient la publication inédite des recherches effectuées sur la céramique dogon. Le principe d’une publication a été accepté par Archaeopress

Contact : d.davison@archaeopress.com

Il convient de finaliser une série de travaux soumis qui n’ont pas encore paru.

Inédit 1

Article sur le mégalithisme éthiopien dans une perspective méthodologique à l’occasion du congrès d’ethnoarchéologie de Rome 2015. Article soumis. Les communications au colloque ne seront pas publiées, mais Francesca Lugli cherche actuellement une solution de remplacement.

Chemin : 4.MAESAO_AG > 2.Recherche>Textes Ethiopie>2015 Rome

Contact : francesca.lugli@virgilio.it

Inédit 2

Article méthodologique écrit dans le cadre du colloque de Carcassonne sur le mégalithisme. L’article devrait sortir de presse prochainement dans le volume du colloque.

Chemin : 4.MAESAO.AG > Recherche > TexteAfriqueGén > 2016 Carcassonne.

Contact : vincent.ard@univ-tlse2.fr, emmanuel.mens@free.fr

Inédit 3

Article sur les sépultures tumulaires présentes dans les nécropoles mégalithiques sénégambiennes, destiné à un livre commandé par le gouvernement sénégalais. Rédacteur de ce livre : Luc Laporte. Article soumis, à paraître dans la nouvelle maison d’éditions créée par Romain Pigeaud. Problèmes d’édition actuellement soulevés par les collègues sénégalais.

Chemin : 4.MAESAO_AG > 2.Recherche > Textes Sénégal > 2017 livreDakar

Contact : luc.laporte@univ-rennes1.fr

Inédit 4

La monographie sur mes fouilles de Santhiou Kohel aurait du être enfin sur les rails. Cette monographie a récemment été transmise par Éric Huysecom aux Éditions Brill à Leyden (octobre 2018). Mais, aux dernières nouvelles Brill renonce à cette publication ce qui remet en question cette publication. Il faut donc envisager une publication dans Archaeopress qui ne pourrait être mis sur rail qu’après la publication de la monographie sur la céramique dogon.

Le texte a été entièrement revu dans ce sens. J’ai achevé la révision en tenant compte des apports récents des fouilles de Wanar (en rouge sur le dossier) dans le dossier 2020 Publi S Kohel3. Cette monographie est destinée à être soumise à Archaeopress une fois que le dossier céramique dogon sera bouclé.

Chemins : CORSAIR > MAESAO AG > 2 recherche > 2020 Publi S Kohel3

et

Textes Sénégal > 2014 Publi S Kohel > fichiers regroupés dans le dossier ZIP.

Inédit 5

La monographie sur les traditions céramiques dogon est prête à être éditée. Un tirage papier de ce travail est disponible et les corrections ont été reportées sur les fichiers informatiques.

Nous avons lancé ce dossier auprès d’Archaeopress. . Un résumé anglais de la monographie a été demandé à Karoline Mazurié pour compléter la demande auprès d’Archaeopress. Le texte été entièrement revu et les fichiers sont prêt à être envoyés.

On trouvera en attendant l’ensemble des textes sur mon site qui ne tient pas compte de la finalisation éditoriale.

Chemin : 4. MAESAO_AG > 2. Recherches > Textes Mali > 2013 Dogon céram.

Contact : d.davison@archaeopress.com

Inédit 6

Certains textes africains ont été rédigés avec le projet de réaliser une série de monographies sur le mégalithisme africain. Ces textes se trouvent dans le dossier Textes Sahara. La rédaction des chapitres est achevée. Tous les documents marqués d’une pastille rouge ou d’une pastille rouge et jaune ont été relus avant une impression de contrôle. La hiérarchie des textes a été révisée. Les fichiers ont été envoyés à Romain Pigeaud pour les éditions Tautem, qui a été d’accord d’entrer en matière (mail du 31.05.2018) mais n’a plus donné suite depuis lors.

Chemin : 4. MAESAO_AG > 2. Recherches > Textes Sahara > Tx_textes.

Contacts: https://tautem.fr/ et romain.pigeaud@wanadoo.fr

Inédit 7

Colloque au mémorial de Vendée (Les Lucs-sur-Belogne, septembre 2019) : rencontre internationale sur les mégalithes dans le monde.

Trois contributions :

Tx1. Texte d’introduction à la réunion : Megalithism and monumentalism: a plea for broadening the debate.

Tx2. Texte d’introduction pour l’Afrique : Megaliths of Africa: an introduction

Tx3. Le monumentalisme saharien : Types of monumentalism and burial rites of the central and eastern Sahara.

Traductions anglaise Karoline Mazurié

Les textes en versions anglaise et française ont été envoyés les 27 janvier et 1er avril 2020.

Chemin : Corsair <2.LAPRE >3 Rechecue 2 > Textes > Archéo Afrique > 2019 Vendée

Contact : luc.laporte@univ-rennes1.fr et Jean-Marc Large jlarge2@wanadoo.fr

Inédit 8

J’ai repris l’ensemble de la rédaction des pages « lectures » de mon site. Comme la publication que j’envisageais au début risque de trainer indéfiniment j’ai décidé de placer ces nouveaux textes sur mon site. Le transfert a été effectué avec un remaniement de l’organisation des pages. Des fichiers pdf associés permettent de télécharger les textes des pages (18.06.19). Dans cette version les pages lectures sont présentées séparément.

Chemin : 2 LAPRE > 3. Recherches > Textes > Archeo gen > 2019 Lectures

Une deuxième version destinée à l’édition regroupe les différentes pages selon des thèmes choisi (voir ci-dessous)

Le manuscrit de ce livre regroupant l’ensemble de ces réflexions est achevé sous le titre Ethnoarchéologie 2 : le poids des lectures (25 janvier 2020). Acte Sud est entré en matière (tous les fichiers ont été envoyés).

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

Aux sources d’une quête

- LE SAVANT

Situer la démarche scientifique dans le monde

Discours des acteurs et approches nomologiques

Théories scientifiques : comment mobiliser les faits empiriques

- LE SCIENTIFIQUE ET LE LITTÉRAIRE

La tentation de la facilité littéraire pour le savant

L’adieu au voyage

Le mort chez le Battãmmariba

- L’ETHNOGRAPHE

Le retour de l’histoire

Cannibalisme

De Bougainville à Gauguin et Hollywood : déconstruction d’un mythe occidental

Le mégalithisme sénégambien : matière à réflexion

Sauver ce qui peut l’être : l’animisme chez les Gwich’in (Alaska) (Adjonction février 2020)

- L’INFORMATEUR

Quelle place pour le discours des acteurs ?

Mégalithisme sénégambien et ethnologie des Sereer

Ethnologie et cinéma: comment concilier regard éloigné et regard empathique

Existe-t-il des structures idéologiques universelles

- L’ANTHROPOLOGUE ET LE LEXICOGRAPHE

Comment s’astreindre à bien penser

Établir des relations entre mégalithisme et types de sociétés

Structure de l’habitat et hiérarchisation de sociétés africaines

A propos des têtes coupées ou du moins détachées du corps

Du jade dans les Alpes et des hypothèses sur le statut des sociétés néolithiques de Bretagne

- L’ARCHÉOLOGUE

Comment mobiliser les données archéologiques

La prospection face aux défis de la collecte de l’information archéologique

Comment fouiller et comprendre : le grand retour de l’ethnologie

Une démonstration des potentialités de l’analyse taphonomique

- LE LINGUISTE

Définir l’utilisation des classifications linguistiques dans la restitution de l’histoire des populations

Comment utiliser les classifications linguistiques

Les marques de bétail : un pont entre l’analyse du domaine socio-politique et la matérialité des représentations rupestres

- LE CLASSIFICATEUR ET LE STRUCTURALISTE

Comment identifier la dynamique des phénomènes

Les rencontres de la systématique et de l’évolution

Est-il possible de proposer un schéma unitaire de l’évolution des sociétés

Pour une structure de la théorie de l’évolution

Les contraintes structurales de d’Arcy Thomsom à Leroi-Gourhan

- L’ÉVOLUTIONNNISTE

Comment penser la transformation des sociétés

Technologiques et technologie des objets tranchants

Sociétés ouest-africaines et évolution : à propos de Wolof

Proies et captifs en Afrique : à propos du cannibalisme

Émergence d’une cité considérée comme étatique dans le contexte du grand nomadisme saharien

Évolution des sociétés et transformation des monumentalismes funéraires

- L’HISTORIEN

Une réponse à Sophie de Beaune à propos du caractère scientiste et utopique de nos travaux

Pourquoi concilier empirisme et déductivisme

Définir des règles d’analyse

- LE MUSEOGRAPHE

Des musées d’ethnographie pour quoi faire ?

De l’imaginaire au musée : les arts d’Afriques à Paris et à New York (1931-2006)

Les enjeux des musées d’ethnographie en général à travers l’histoire d’un musée particulier

Une exposition déconnectée des connaissances actuelles sur le Dogon

Une exposition consacrée à l’Australie qui reste dans la perspective du marché de l’art

- CONCLUSION

Recherche d’une cohérence

Inédit 10

J’envisage la rédaction d’un petit livre intitulé Penser l’histoire ou comment écrire l’histoire,

Seule la table des matières est actuellement rédigée :

TABLE DES MATIERES

Penser l’histoire

Une longue expérience combinant théorie et pratique (archéologie, ethnologie des techniques)

La mobilisation du réel

Comment mobiliser les données archéologiques

Réfléchir en archéologue au sens large : se fonder au départ sur des vestiges matériels

La fouille ; exhaustivité et stratégie. Cela concerne toutes sortes de collecte de données y compris le dépouillement des archives (Leroi-Gourhan, Gardin)

Le carcan disciplinaire

Situer la démarche scientifique dans le monde

La nécessité de sortir du carcan des disciplines (cf Morin réflexion générale et piste technique ? Lepenie : la troisième culture)

Le retour d el’histoire

La faillite de l’ethnologie, le retour de l’ethnohistoire (Guille-Escuret, Tcherkezof, Martin)

Archéologie et ethnographie : le mégalithisme sénégambiem : Julien, Dupire, Laporte

Retrouver une unité de réflexion : le modèle des sciences naturelles

Place de l’ethnoarchéologie Lyell

La forme des discours

La tentation de la facilité littéraire pour le savant

Discours « scientifique », ne pas confondre discours sur le monde (un seul point sur le monde et le monde

Que faire du discours des acteurs L’informateur

La mise en forme du discours : science et littérature Debaene, La BD

La mise en forme du discours : approches empirico-inductive et hypothético-déductive. Logicisme, Gardin. Les sources neurologiques Fodor.

L’anthropologue et le lexicographe :comment s’astreindre à bien penser

La réflexion sur les concepts : Testart, Diop, Gallay

Évolutionnisme et histoire

Comment identifier la dynamique des phénomènes

Comment penser la transformation des sociétés

La question de l’évolutionnisme (Gould, Darcy-Thomson, Leroi-Gourhan, Boeda)

Histoire des peuplements et linguistique Comment définir l’utilisation des classifications linguistiques dans la restitution de l’histoire des popukations

Histoire des peuplements et génétique

S’insérer dans notre monde

Une secte savante (Hess)

Idéologie et politique : la faillite du naturalisme (Descola)

Que faire des musées d’ethnographie

Des musées d’ethnnographie pour quoi faire ?

L’expérience de l’Australie : Gabus, Hennard, Wastiau

Inédit 11

Pierre Dubuis a planifié depuis longtemps un livre collectif sur la recherche valaisanne. J’ai proposé dans ce cadre quatre articles : 1. Louis Chaix, 2. Olivier Bocksberger, 3. Nécropole du Petit-Chasseur, 4. Mais où va la montagne ? (sur l’avenir de l’élevage en montagnne). Pierre Dubuis a rédigé quant à lui un article me concernant : ceux qui ont « fait » le Valais préhistorique : Alain Gallay.

Aucune nouvelle de ce projet à ce jour.

Chemin : CORSAIR > 2. LAPRE > Promotion > textes> 19 AVA 2015 >Livre Dubuis > cinq dossiers

Contact : Pierre.Dubuis@unil.ch

Inédit 12

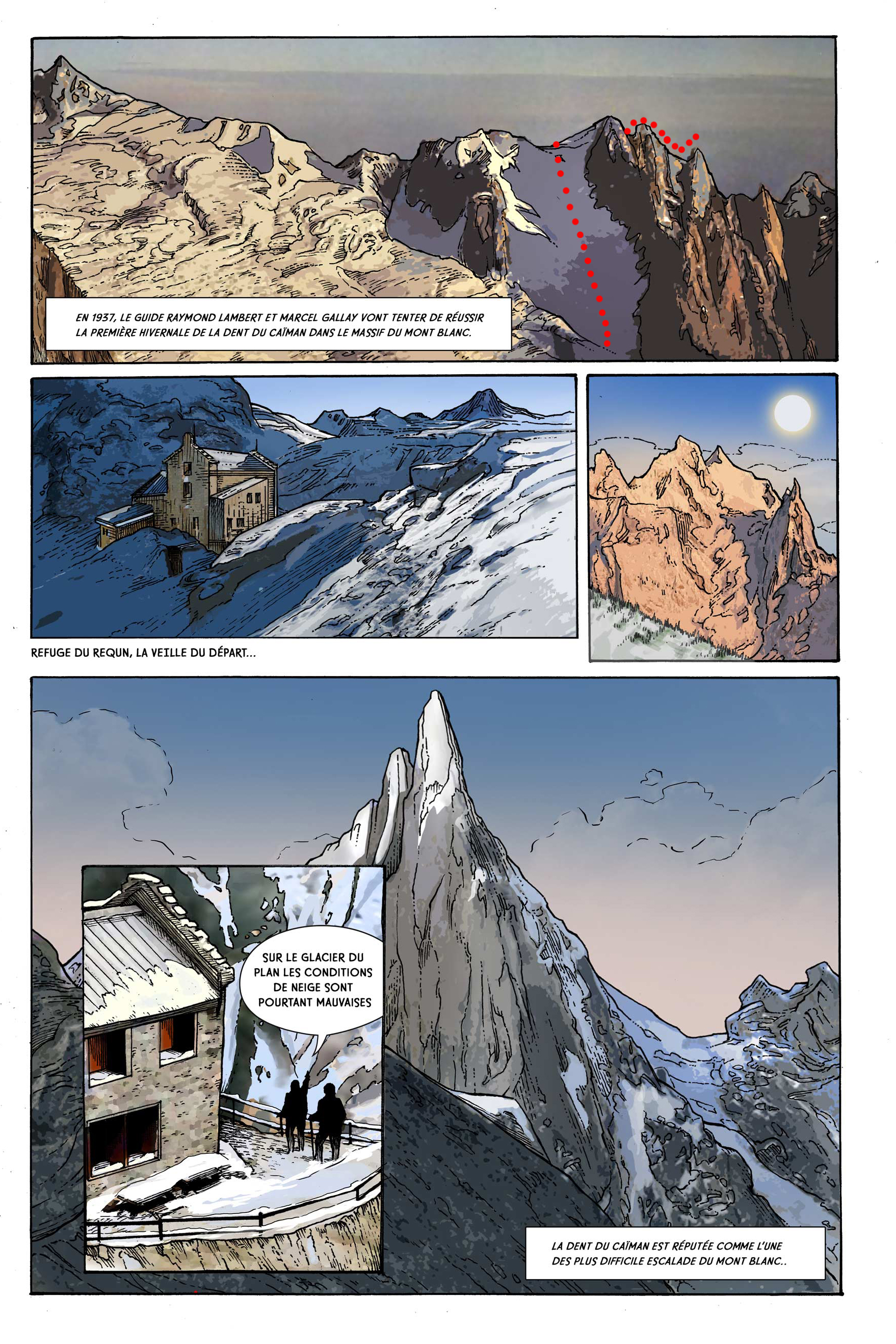

Bande dessinée consacrée à la première traversée des aiguilles du Diable par Marcel Gallay (1938).

Le story board de la bande dessinée est achevé sous une forme assez élaborée, mais il faudrait un dessinateur (et des fonds) pour la réaliser.

Les planches dessinées par mes soins pourraient éventuellement être publiées sous cette forme et accompagnées des textes introductifs déjà rédigés ainsi que, éventuellement, du découpage des textes originaux de Marcel Gallay et Raymond Lambert ayant servi d’armature aux dessins. Renseignements pris auprès d’un avocat, l’utilisation de ces textes est libre de droits.

Voir dossier 18 Aiguilles du Diable et http://www.archeo-gallay.ch/andre-houot-1992/

Béatrice Gallay s’est engagée dans le réalisation cette BD et a déjà réalisé de nombreuses planches, mais il faudrait trouver un financement. Mon cousin Pierre Grelly (Maison Grellor) s’est dit prêt pour une aide financière.

Première ascension hivernale de la Dent du Caïman.

Première ascension hivernale de la Dent du Caïman.

Mise à jour 12 mai 2021

Quelques orientations

International Meeting : Megaliths of the World. Historial de la Vendée, 9-14 septembre 2019. Conférence inaugurale, 9 septembre 2019.

En remplacement du texte de la conférence inaugurale

1. Mégalithisme et autres monumentalismes : pour élargir le débat

La rencontre internationale tenue au Mémorial de la Vendée en septembre 2019 permet de mettre en évidence un certain nombre de difficultés concernant la définition de ce qu’il faut comprendre sur le terme de mégalithisme.

Il est en effet impossible d’isoler une pratique architecturale dite mégalithique d’autres formes architecturales ne comprenant pas de « grosses pierres ». La limite de 15 tonnes proposée par Bruno Boulestin pour isoler un mégalithisme au sens strict qui impliquerait un pourvoir coercitif pose également un certain nombre de questions.

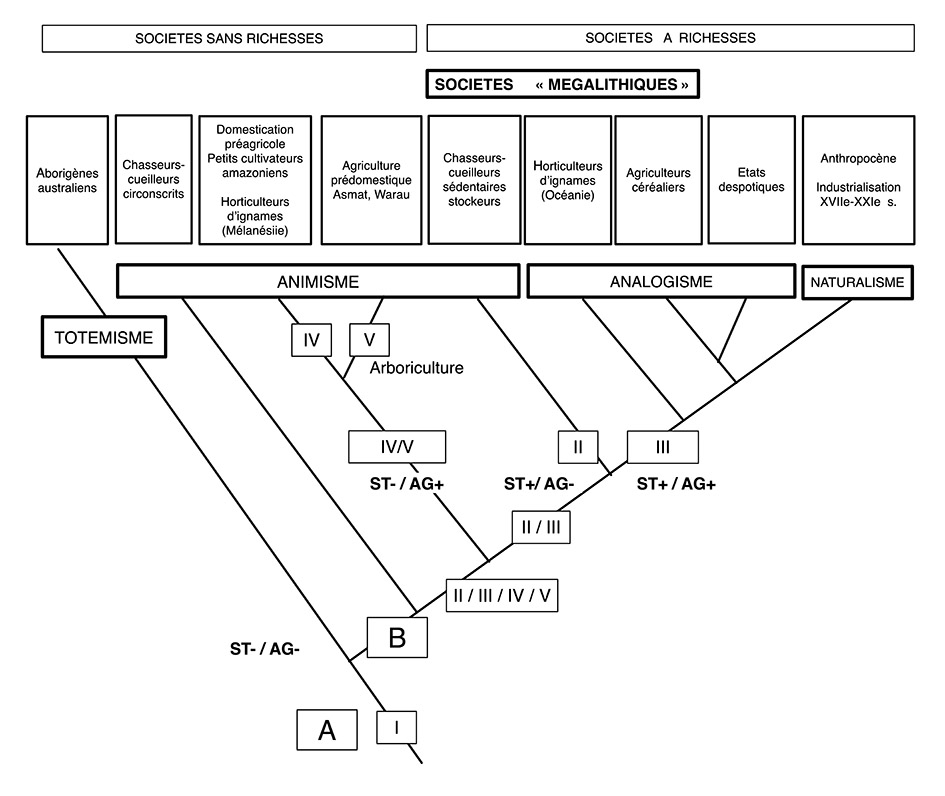

Notre proposition repose sur les apports de deux anthropologues qui sont à l’origine de percées spectaculaires dans le cadre d’une anthropologie comparative : Alain Testart et Philippe Descola et sur une approche cladistique de ce que pourrait être un développement dynamique du phénomène.

Dans cette perspective les sociétés relevant du mégalithisme au sens large sont situées dans cet espace laissé libre entre les sociétés sans richesses dite acrématiques par Testart et les États despotiques. Elles découlent de la pratique du stockage qui a généré richesse mais également une instabilité certaine des sociétés.

La compréhension du « mégalithisme », nécessite un renversement complet de nos manières d’appréhender le phénomène intégrant une vision anthropologique absolument nécessaire. Nous sommes ici devant un renversement de perspective radical par rapport à la vision que nous avions précédemment développée dans notre livre sur les sociétés mégalithiques qui restait encore partiellement dépendante d’une définition architecturale du phénomène.

Cladogramme dynamique des sociétés intégrant les perspectives développées par Alain Testart et Philippe Descola et permettant de situer les sociétés dites mégalithiques. © Gallay

* * * *

2. Communication. Monumentalismes et rites funéraires du Sahara central et oriental

International Meeting : Megaliths of the World. Historial de la Vendée, 9-14 septembre 2019. Communication, 13 septembre 2019

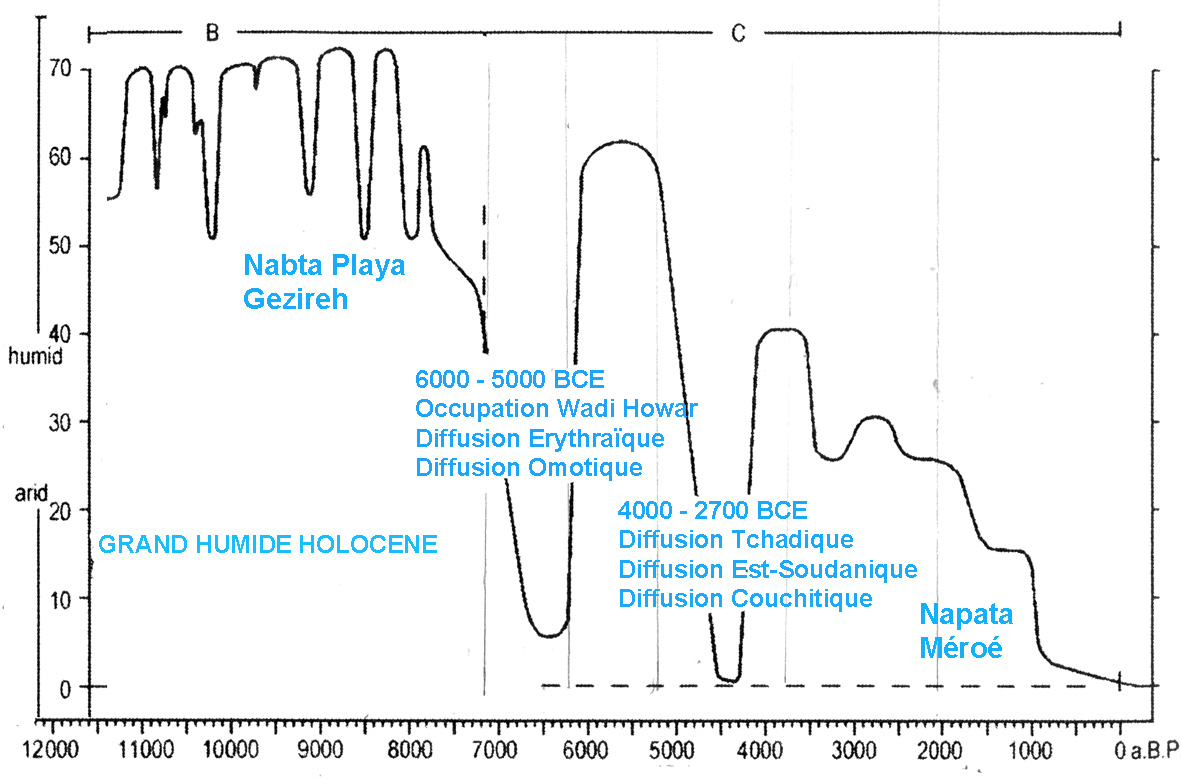

La présentation suit la chronologie des styles de l’art rupestre du Sahara central, Hoggar, Tassili, Akukas et Messak. Malgré ses imprécisions, cette séquence constitue la moins mauvaise référence pour ordonner, à large échelle, les informations disponibles sur l’évolution des rites funéraires, Sahara oriental et région de Nabta Playa mis à part.

L’analyse est centrée sur l’histoire des populations appartenant aux deux phylums linguistiques présents, le phylum nilo-saharien et le phylum afro-asiatique regroupant les langues de la famille berbère et leurs relations avec les rituels funéraires.

Toutes les tombes abritent des sépultures individuelles.

Les recherches se sont développées essentiellement à partir des années 50 avec un pic dans les années 1990-2000. A partir des années 2010, l’insécurité affectant la zone a stoppé les recherches de terrain mais favorisé les travaux de synthèse.

-

La référence de Nabta Playa

Au Néolithique ancien 1 (8850-7850 BCE) les sites de Nabta Playa dans le désert égyptien constituent un repère important pour l’histoire de l’apparition et de la diffusion des bovidés au Sahara ; Le Néolithique final (5550-4250 BCE) regroupe un certain nombre de monuments dits « mégalithiques », une exception dans la zone considérée. La séquence permet également d’aborder la question du développement des langues nilo-sahariennes.

-

Phase préfigurative de l’Holocène ancien (>9000-6200 BCE)

Les sociétés de chasseurs-cueilleurs connaissent la céramique. Les sépultures sont des tombes individuelles en fosses en position repliée ou contractée (Amekni au Hoggar, premier cimetière de Gobero au Niger). Il n’est pas possible de relier ces populations aux langues actuelles.

-

Période des Têtes rondes (6200-5300 BCE)

La période des Têtes rondes voit les premiers indices, limités, de l’élevage. Cet ensemble se développe en relation avec des populations d’origine nilo-saharienne. Les sépultures sont des tombes individuelles en fosses (Iwelen au Niger).

-

Période bovidienne ancienne négroïde (5300-4000 BCE)

L’art rupestre se diversifie avec les styles d’Ozan-Ehara et du Messak. Les tombes sont en fosses (cimetière supérieur de Gobero). Certains monuments semblent avoir une vocation uniquement rituelle (Messak). Des inhumations animales peuvent accompagner des tombes individuelles sous de petits tumulus (Adrar Bous). Ce monumentalisme est toujours associé à des populations nilo-sahariennes.

- Période bovidienne récente europoïde (4000-2200 BCE)

Le style de Tazina, ainsi que le style d’Iheren-Talilahi et ses variantes, marquent la première extension des populations berbères au Sahara. Des tumulus de formes diversifiées à sépultures individuelles sont associés à ces populations alors que persistent dans le Sud sépultures en fosses et inhumations de bovidés (Chin Tafidet, Niger) caractéristiques des populations nilo-sahariennes.

-

Période caballine ancienne (2200-1000 BCE)

L’apparition du cheval et du char au sein des populations berbères voit une diversification des monuments de la période précédente alors que les populations nilo-sahariennes du Sud conservent leurs traditions funéraires.

- La période caballine récente (1000 BCE-0)

Le développement de la formation pré-étatique des Garamantes au Fezzan, en étroite relation avec la Méditerranée antique, punique puis romaine, est lié au commerce transsaharien de l’or et des esclaves. L’influence de la Méditerranée modifie dans cette zone le monumentalisme funéraire berbère alors que les structures traditionnelles persistent.

-

Période cameline (0-1000 CE)

L’apparition du dromadaire voit les derniers développements du monumentalisme berbère – associé pour la première fois à des inhumations en position allongée – avant sa disparition sous l’impact de l’Islam. Cette période est liée à l’individualisation des Touareg.

Analyse en composante principale. Concordance entre l’organisation génétique des populations sahéliennes et les phylums linguistiques. La position excentrique des Nubiens par rapports aux populations nilo-sahariennes s’explique par les contacts avec les populations arabes. On notera les branches divergentes correspondant à l’Est-couchitique et à l’éthiosémitique. © Gall

* * * *

3. Du Sénégal à l’Ethiopie : pour une problématique du monumentalisme funéraire africain

Mégalithisme et monumentalisme funéraires : passé, présent, futur. Table ronde internationale de l’ADREUC. Carcassonne, 3 et 4 novembre 2016.

On propose un cadre théorique pour l’étude du monumentalisme funéraire africain – terme générique préféré à celui de mégalithisme – dans les zones sahariennes et sahéliennes, de l’Atlantique à la mer Rouge. Nous prenons comme exemples le Sénégal, le Soudan et l’Éthiopie. Cette marche à suivre se décompose en 10 règles, comme autant de recommandations regroupées en cinq ensembles : démarche ethnographique actualiste référée au contexte linguistique (règles 1 à 4), démarche anthropologique définissant la structure dynamique de transformation des types de sociétés (règle 5), recherche des sources historiques, tant archéologiques qu’ethno-historiques (règles 6 et 7), restitution historique des scénarios propres à certaines régions, ceci en relation avec le contexte climatique (règles 8 et 9), enfin perspective évolutionniste (règle 10).

Cette approche forme la base de démarches qui peuvent suivre les contraintes du logicisme, ce qui permet à la fois de rendre compte du déroulement logique de la recherche et de présenter notre discours sous forme de propositions résumées facilitant la prise en compte rapide de l’information.

Relation entre les diffusions des langues et les périodes climatiques défavorables.

Leave a reply